-

홍성호 기자의 열려라 우리말

고종칙령, 한글을 공식문자로 끌어올리다

2019년 3월 ‘금명간’이 갑자기 인터넷 실시간검색(실검)에 떴다. “경찰에서 한 연예인의 구속 영장을 금명간 신청할 예정”이라는 보도가 나온 뒤였다. ‘금명간’이 뭐지? 누리꾼에게 이 말이 생소했던 모양이다. ‘금일’을 금요일로 오해하고, 순우리말 ‘고지식’을 한자어 고지식(高知識, 물론 이런 말은 없다)인 줄 아는 것도 다 오십보백보의 오류다. 개화기 때 한글을 국문(國文)으로 지정금명간(今明間) 대신 차라리 ‘곧’이나 ‘오늘내일’, ‘이른 시일 안에’ 같은 일상의 말을 썼으면 더 좋지 않았을까? 굳이 ‘금일(今日)’이란 한자어를 쓰지 말고 쉽게 ‘오늘’이라고 했으면 누구나 알아봤을 텐데…. ‘고지식하다’는 성질이 외곬이라 융통성이 없을 때 쓰는 순우리말이다. 이를 엉뚱한 의미인 ‘높은(高) 지식(知識)’으로 해석하는 데선 무지 속에 스며든 창의력(?)도 엿보여 ‘웃픈’ 느낌이다.글쓰기의 ‘읽기 쉽고, 알기 쉽게’란 명제 앞에 ‘한자어와 쉬운 우리말’의 관계는 종종 곤혹스러운 화두를 던진다. 제576돌 한글날(10월 9일)을 앞두고 우리말이 처한 현실이다. 단순히 말장난 같은 해프닝이라 하기엔 우리말 실태가 구조적으로 복잡하다. 비슷한 어휘력 논란이 어제오늘 얘기가 아니기 때문이다. 한글과 한자, 고유어와 한자어, 거기에 영어와 일본어 등 외래어가 뒤섞이면서 치열한 ‘언어적 세력다툼’을 벌여온 게 지난 100여 년의 우리말 역사다. 특히 한글 전용 대(對) 한자 혼용 논란은 광복 이후 때론 격렬하게, 때론 느슨하게, 그러면서도 줄기차게 부딪쳐온 갈등의

-

신동열의 고사성어 읽기

會者定離 (회자정리)

▶ 한자풀이 會: 만날 회者: 놈 자定: 반드시 정離: 헤어질 리만남에는 반드시 헤어짐이 있다인연의 무상함을 이르는 말 -<대반열반경(大般涅槃經)>부처의 열반(涅槃)이 다가오자 제자 아난자가 슬퍼했다. 부처가 아난자를 위로했다. “인연으로 맺어진 이 세상 모든 것은 덧없음으로 귀결되니, 은혜와 사랑으로 모인 것이라도 언젠가는 반드시 헤어지기 마련이다. 이 세상 모든 것이 그렇거늘 어찌 슬퍼하고 근심만 하랴.”아난자는 여전히 흐르는 눈물을 감추지 못했다. “하늘이나 땅에서 가장 거룩하신 스승님께서 머지않아 열반에 드신다니, 어찌 슬퍼하고 근심하지 않겠습니까. 저는 이 세상의 눈을 잃고, 중생은 자비하신 어버이를 잃나이다.”부처가 다시 아난자의 슬픔을 달랬다. “아난아, 슬퍼하지 마라. 내가 비록 한 겁을 머문다 해도 결국은 없어지리니, 인연으로 된 모든 것의 근본이 그러하니라.”석가모니의 열반을 중심으로 편찬한 <대반열반경(大般涅槃經)>에 나오는 얘기다.회자정리(會者定離)는 ‘만남에는 반드시 헤어짐이 있다’는 뜻으로, 불교의 윤회(輪廻)와 선이 닿는다. 떠남이 있으면 반드시 돌아옴이 있다는 거자필반(去者必返)과 대구로 많이 쓰인다. 태어난 자는 반드시 죽는다는 생자필멸(生者必滅)도 회자정리와 함의가 같다.불교와 관련된 사자성어는 많다. 아비규환(阿鼻叫喚)은 아비지옥과 규환지옥이라는 뜻으로, 여러 사람이 비참한 지경이나 고통에 처한 상황을 이른다. 일체유심조(一切唯心造)는 모든 것은 마음에 달렸다는 의미의 불교용어다. 마음에서 마음으로 전한다는 뜻의 염화미소(拈華微笑), 교리는 문자로 세우는 게

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

"깊이 사과합니다"에서 읽는 우리말의 힘

이달 초 인터넷을 달군 ‘심심한 사과’ 논란은 우리 사회의 이른바 문해력 수준을 돌아보게 했다. 하지만 그에 가려 미처 살피지 못한 다른 쟁점도 여럿 있었다. 문해력을 주로 어휘 차원에서 다루다 보니 자칫 통사적 측면은 간과하기 십상이다. 우리말의 ‘건강한 쓰임새’를 위해서는 이 두 측면을 동시에 짚어봐야 한다. 관형어보다 부사어 많이 써야 글에 힘 있어지난호에선 ‘심심한 사과’라고 하기보다 ‘깊은 사과’라고 하는 게 좋은 까닭을 살펴봤다. 이는 어휘 측면에서 들여다본 것이다. 이를 통사적 측면에서 접근하면 더 좋은 표현이 나온다. ‘깊이 사과드립니다’가 그것이다. 관형어 대신 부사어를 써서 동사를 살려 쓰는 게 요령이다.‘심심한 사과’라고 하든 ‘깊은 사과’라고 하든 서술어로 다 ‘~말씀(을) 드립니다’가 뒤따라야 한다. 관형어 뒤엔 필수적으로 명사가 와야 해, 전체 서술부를 ‘관형어+명사+을/를+서술어’ 형태로 처리할 수밖에 없다. 이런 구조는 문장 흐름을 늘어지게 한다. 부사어를 쓰면 동사가 살아나 바로 ‘부사어+서술어’ 형식을 취할 수 있다.가령 ‘신중한 접근을 하다’ 식으로 표현하지 말고 ‘신중하게 접근하다’라고 하면 된다. ‘톡톡한 재미를 보다’라고 하는데, 이는 ‘톡톡히 재미 보다’라고 하면 충분하다. ‘각별히 신경 쓰다’를 ‘각별한 신경을 쓰다’ 식으로 변형시키는 것도 마찬가지다. 다 잘못된 글쓰기 훈련 탓이다. ‘악수하다→악수를 하다, 인사하다→인사를 하다, 진입하다→진입을 하다, 조사하다→조사를 하다&rsqu

-

임재관의 인문 논술 강의노트

새 유형의 예상문제 반복해서 풀어봐야

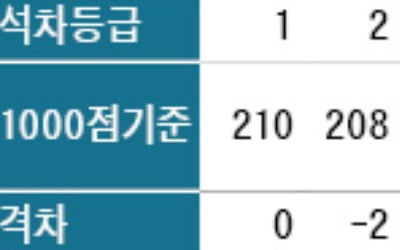

경희대 인문논술의 특징을 간추려 정리하면, 요약과 비판을 중심으로 한 글쓰기라고 할 수 있습니다. 특히 표현력(정서체를 포함)이 중요한 채점 지표를 구성하고 있기 때문에(실질 배점의 4분의 1가량) 문장 표현이나 글씨체도 연습해야 합니다. 문법적 오류가 없고 명료한 문장력, 제시문의 의미를 풀어낼 수 있는 환문 능력, 반복된 표현 없이 다양한 방식으로 생각을 풀어낼 수 있는 어휘력이 필수적입니다. ‘펜’으로 답안을 작성하기 때문에 답안을 미리 설계하고 신중하게 풀어나가야 한다는 점도 특징입니다. 시험은 인문계열과 사회계열로 나뉘고, 사회계열에서는 수리논술을 추가 출제합니다.경희대는 2022학년도(작년)부터 전통적 유형에 더해 물음의 방식을 다소 비틀어 논리적 사고를 새로운 유형으로 확인하고 있습니다. 유형이 고정돼 있기 때문에 몇 안 되는 기출문제에 더해 새 유형의 물음에 맞춰 출제될 수 있는 예상 문제를 반복해서 풀이해야 합니다.교과의 실질반영률은 높은 편입니다. 5등급일 경우 1000점 만점 기준 약 20점 감점이 예상됩니다.1000점에 20점이면 별로 감점되는 것 같지 않아 보여도, 실제로는 상당한 영향을 미칩니다. 단적으로 2022학년도 경희대 인문논술 합격자 가운데 교과 평균 5등급을 넘는 학생은 세 명밖에 없습니다. 왜 이런 결과가 발생하느냐에 대해서는 두 가지 이유로 정리해볼 수 있습니다. 첫 번째는 경희대가 독특하게도 논술 기본점수에 60점을 부여하고 있다는 점입니다. 그래서 합격생과 지원생 간 논술점수 편차가 상당히 줄어듭니다. 이런 이유로 교과의 작은 점수 차이가 합격과 불합격에 상당한 영향력을 행사합니다. 두 번째로는 당연한 일이지

-

영어 이야기

반짝스타는 'one-hit-wonder'라고 표현해요

Chang revealed the Krafton leadership’s fundamental belief is that there is room for further growth, judging by the company’s ability and the overall growth potential of the gaming industry.“More than 90% of our investment goes to developing games and 100% of our revenue comes from distributing games,” said the founder. “If we are diligent about creating good games, then we are bound to make a hit product once in a while.”Even though the gaming industry is similar to that of film in that it is dependent on box office or App Store hits, the consumption spans differ greatly. Chang stressed that although PUBG : Battlegrounds has been out for six years, it is still popular among players.This is how he explains the industry: “Game as a Service (GaaS) has now established itself as a solid business.Instead of ending as a one-hit-wonder in a given period, the hit games continue to build up the company.” 해설이번 예문은 ‘배틀그라운드’로 유명한 게임회사 크래프톤의 창업자 장병규 의장의 인터뷰 기사 중 일부입니다.오늘 살펴볼 표현은 문장 마지막에 나오는 ‘one-hit-wonder’입니다. 한 번만 히트를 치고 사람들의 기억에서 사라지는 ‘반짝 스타’를 뜻하는 말입니다. 주로 음악계에서 많이 사용하죠. 여기서 wonder는 ‘혜성같이 나타나 사람들을 놀라게 하는 이’라는 의미입니다.대중음악 초창기 미국에서는 가수들의 음반이 주로 한두 곡만 실린 싱글 형태로 유통됐습니다. 여기서 히트곡이 나오면 여러 곡을 한 음반에 담은 앨범 형식으로 내는 것이 일반적이었죠. 싱글 히트곡 또는 히트 앨범 하나만 내고 더 이상 주목받는 후속곡이나 앨범을 내지 못하고 사라진 음악인을 one-hit-wonder라고 부릅니다.자고 일어나니 갑자기 유명인사가 됐다는 말이 있지

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

간학문적 연구, 이질적인 학문의 만남

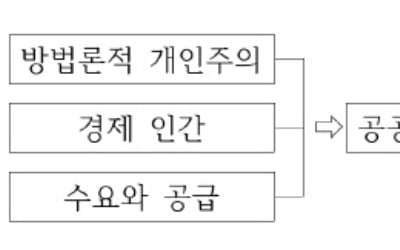

공공선택론은 정치학의 영역인 공공 부문의 의사결정에 대해서 경제학적 원리와 방법론을 적용하여 설명하려는 연구이다. 공공선택론은 기존의 정치학과는 다르게 다음 세 가지 가정으로부터 출발한다.첫 번째 가정은 방법론적 개인주의로, 모든 사회 현상의 분석 단위를 개인으로 삼는다는 것이다. 이 가정에서는 집단을 의사 결정을 할 수 있는 유기체적 주체로 보지 않기 때문에 국가는 의사결정의 주체인 개인들의 집합체라고 본다. 따라서 정치 현상은 개인들의 의사결정을 집합적 결과로 보여 주는 것이다.두 번째는 인간을 ‘경제 인간’으로 본다는 가정이다. 경제 인간은 자기애를 갖고 자신의 이익을 추구하는 합리적인 인간을 의미한다. 사람들은 자신의 이해관계를 최우선시하므로 구체적 목적을 달성하는 과정에서 비용을 최소화하고 편익을 극대화하려고 한다. 다만 비용, 편익, 효용은 사람마다 다르다.마지막 가정은 수요와 공급의 관점에서 정치도 본질적으로 경제시장과 같은 선택의 문제이며 정치적 활동 역시 교환 행위로 본다는 것이다. 이 관점에서 정치는 정치시장으로, 정치인은 재화와 용역의 공급자로, 유권자는 수요자로 해석된다. 경제시장에서 사람들은 교환을 통해 이익을 얻을 수 있다고 판단한 경우에만 거래에 참여한다. 정치시장도 이와 마찬가지인데 기존의 경제학의 관점과는 달리, 거래의 결과가 거래 당사자들뿐만 아니라 거래에 참여하지 않은 사람들에게도 영향을 미친다.이 세 가지 가정을 바탕으로 공공선택론에서는 공공 부문의 의사결정에서 발생하는 사회적 문제를 분석하는데 그중 정치인과 유권자가 유발하는 문제를 분석하는 모형으로 중위투표자

-

신동열의 고사성어 읽기

不恥下問 (불치하문)

▶한자풀이不 : 아닐 불恥 : 부끄러울 치下 : 아래 하問 : 물을 문아랫사람에게 묻는 게 부끄럽지 않다모르면 누구에게도 물어야 한다는 뜻 -<논어(論語)>자공(子貢)이 스승 공자에게 위(衛)나라 대부인 공문자(孔文子)의 시호(諡號)가 어떻게 해서 ‘문(文)’이 되었는지를 물었다.공자가 답했다. “공문자는 민첩해서 배우기를 좋아하고, ‘아랫사람에게 묻는 것을 부끄럽게 여기지 않았다. 그런 까닭에 시호를 문이라 한 것이다(敏而好學 不恥下問 是以謂文也).” 공자의 학문 자세를 엿볼 수 있는 대목으로 <논어(論語)> 공야장편에 나오는 얘기다.불치하문(不恥下問)은 글자 그대로 ‘아랫사람에게 묻는 것을 부끄럽게 여기지 않는다’는 뜻이다. 아무리 지위가 낮거나 못난 사람일지라도 자기가 모르는 것을 알 수 있으니 묻는 것을 주저하고 수치스럽게 생각해서는 안 된다는 의미다.공자가 관직에 있을 때 종묘(宗廟)에서 제사를 모시는 일이 있었다. 공자는 제사를 지내면서 제물의 위치 등을 두루두루 종묘지기에게 물었다. 집에 돌아온 공자에게 제자들이 물었다.“예(禮)로 말하면 스승님을 따를 사람이 없는데 어찌 종묘지기에게 그리 물으셨는지요.”공자가 답했다. “종묘에서는 그게 예니라.” 공자가 왜 대인(大人)인지를 보여주는 장면이다.공자천주(孔子穿珠)라는 말이 있다. 공자가 구슬을 꿴다는 뜻으로, 자기보다 못한 사람에게 모르는 것을 묻는 게 부끄러운 일이 아니라는 의미다. 공자가 실에 구슬 꿰는 법을 몰라 바느질하는 아낙네에게 물었다는 데서 나온 말이다. 공자는 아낙네의 말을 듣고 개미 허리에 실을 맨 뒤 구슬 구멍 반대쪽에

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

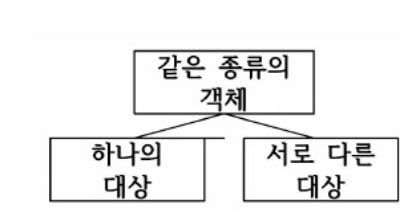

동일한 등가 비교 연산의 반복, 여럿 중 하나 고르기

서로 다른 경계 상자에서 같은 종류의 객체가 탐지될 수 있다. 이때는 각 경계 상자가 하나의 대상에 중복되어 표시된 것인지, 서로 다른 대상에 표시된 것인지를 판단하여 이미지 속의 각 대상별로 가장 정확한 경계 상자 하나만 표시하는 과정을 거치는데, 이를 ‘비최댓값 억제(NMS, Non-Max Suppression)’라고 한다. NMS는 두 경계 상자의 교집합을 합집합으로 나눈 값인 IoU를 기준으로 이루어진다. IoU 값은 두 경계 상자의 위치가 일치할수록 1에 가까운 값이 나오며, 이 값이 설정된 임곗값보다 크면 두 경계 상자가 동일한 대상에 표시된 것으로 판단하고 둘 중 신뢰도 점수가 낮은 상자를 삭제한다. 그리고 IoU 값이 설정된 임곗값보다 작으면 경계 상자가 서로 다른 대상에 표시된 것으로 판단하여 두 경계 상자 모두 그대로 둔다. 이러한 방법으로 한 가지 종류의 객체에 대해 그려진 모든 경계 상자들 중 가장 높은 신뢰도 점수를 가진 경계 상자를 기준으로 다른 경계 상자들을 하나씩 삭제해 나간다. 이후 IoU 값이 설정된 임곗값보다 작아서 지워지지 않고 남겨진 경계 상자 중에서 가장 높은 신뢰도 점수를 가진 경계 상자를 다음 기준으로 정하여 동일한 과정을 반복한다. 그리고 이러한 과정을 다른 모든 대상에 표시된 경계 상자들에 대해서도 순차적으로 반복한다. 이렇게 해서 결국 이미지 속의 각 대상별로 가장 높은 신뢰도 점수를 가진 경계 상자 하나씩만 남게 된다.-2022학년도 7월 교육청 전국연합학력평가- 서로 다른 경계 상자에서 같은 종류의 객체가 탐지…각 경계 상자가 하나의 대상에 중복되어 표시… 서로 다른 대상에 표시… 각 대상별로 가장 정확한 경계 상자 하나만