-

홍성호 기자의 열려라 우리말

올렛길 vs 올레길, 규범과 현실 사이

‘약 400만 건 대(對) 15만 건.’ 대략 26배 차이다. 최근 구글 전체에서 검색된 ‘올레길’과 ‘올렛길’의 빈도수다. ‘둘레길’과 ‘둘렛길’은 어떨까? 그 차이는 더 일방적이다. ‘1100만 건 대 1만1000건’이다. 둘레길 빈도가 둘렛길보다 1000배 정도 많다.지난 7월 초 국립국어원 회의실. 올레길과 둘레길의 표기 문제가 현안으로 올라왔다. 한글맞춤법에서 사이시옷을 규정(제30항)한 정신에 따르면 ‘올렛길[올레낄], 둘렛길[둘레낄]’로 써야 할 것으로 보인다. 하지만 실제 표기 사례는 ‘올레길, 둘레길’로 사이시옷 없는 형태가 압도적으로 많다. 규정과 현실 어법이 다르다 보니 널리 쓰이는 말인데도 표기를 정하지 못해 아직 사전에 오르지 못했다. ‘실횻값’ 등 규정 따르면 표기 어색해져사이시옷은 우리말 적기의 두 기둥인 ‘소리적기’와 ‘형태적기’가 충돌하는 지점에서 나온 완충장치라고 할 수 있다. 가령 ‘전세’와 ‘값’이 결합할 때 누구나 [전세깝] 또는 [전섿깝]으로 발음한다. 이를 발음대로 적자니 원형이 무너지고, 반대로 원형을 살려 ‘전세값’으로 적자니 표기가 실제 발음을 드러내지 못한다. ‘전셋값’은 그런 고민 사이에서 찾아낸, 일종의 절충형으로 이해하면 된다. 사이시옷을 덧붙임으로써 ‘전세’의 말음을 막아 뒤에 오는 ‘값’을 자연스럽게 [깝]으로 발음하게 한 것이다. 시옷(ㅅ)은 마찰음이지만 받침으로 쓰일 때 폐쇄음인 ‘ㄷ’(대표음)으로 발음돼 뒤에 오는 자음을 된소리로 나게 한다.하지만 사이시옷이 언제나 환영받는 것은 아니다. 특히

-

신동열의 고사성어 읽기

삼마태수 (三馬太守)

▶한자풀이 三 : 석 삼馬 : 말 마太 : 클 태守 : 지킬 수세 마리의 말만 타고 오는 수령재물을 탐하지 않는 청백리를 이름 -조선시대 송흠(宋欽)의 고사송흠(宋欽)은 조선 성종 때 외교문서를 담당한 승문원에서 일하다 연산군의 폭정을 비판해 관직에서 쫓겨났다. 중종반정으로 복직해 홍문관 박사 등의 관직에 올랐다. 특히 그는 1528년 담양부사가 된 뒤 장흥부사, 전주부윤, 전라도 관찰사 등 지방의 외직(外職)에 여러 해 있었다.당시 조선은 지방관이 사용할 수 있는 역마(驛馬)의 수를 관직에 따라 법으로 정해 놓았다. 《경국대전(經國大典)》에 따르면 부사(府使: 지방 장관직)는 부임이나 전임 시 짐을 운반하는 태마(駄馬) 한 필을 포함해 세 필의 말을 쓰고, 수행원을 위해 네 필의 말을 쓸 수 있었다. 때문에 대다수 지방관은 7~8필의 말을 데리고 떠들썩하게 부임하고 전임했다.하지만 송흠은 늘 세 필의 말만으로 검소하게 행차하고 짐도 단출했다. 지극한 효성과 청렴으로 이름이 높아지면서 백성들은 그를 삼마태수(三馬太守)라고 불렀다. 삼마태수는 ‘세 마리의 말만 타고 오는 수령’이라는 뜻으로, 재물을 탐하지 않는 청렴한 관리를 이른다. 맑고 흰 벼슬아치를 이르는 청백리(淸白吏)도 뜻이 같다.《고려사(高麗史)》에도 비슷한 고사가 전해진다. 고려 충렬왕 때 승평부(현재의 순천)의 부사로 있던 최석(崔碩)이 비서랑이 되어 그곳을 떠나게 되자, 마을 사람들이 말을 바치며 마음에 드는 것을 고르라 청했다. 최석이 웃으며 사양했다. “말은 경도(京都)에만 이를 수 있으면 될 것을 골라서 무엇하겠느냐” 하고는 모두 되돌려 보냈다. 마을 사람들이 말을 받지 않자 망아지

-

영어 이야기

우월함을 표현할 땐 edge를 활용해요

Naver’s web browser Whale challenges global rivals:New functions and localization services give Whale an edge in South KoreaSouth Korea’s homegrown web browser Whale, developed by Naver Corp., is quietly increasing its presence in the domestic market, where Google Chrome maintains its dominance.In many other countries, Chrome, Microsoft Edge and Apple Inc.’s Safari control the web browser market. In South Korea, however, Whale boasts a higher average share than Edge in the PC and mobile internet markets with about a 10% share, according to web analytics company StatCounter. The figure compares with Whale's market share of 8.3% as of end-2020.Naver launched a PC version of its own web browser Whale in 2017 and its mobile version in 2018. The Whale of the country’s top online portal was designed to reduce the time users spend browsing the internet. To do so, it introduced a multitasking function that splits the screen and allows users to browse two websites with a dual tab.네이버의 웹 브라우저 웨일이 글로벌 경쟁자들에게 도전한다:새로운 기능과 한국 시장에 특화된 서비스가 웨일의 강점네이버가 개발한 한국의 토종 웹 브라우저 웨일이 구글 크롬이 장악하고 있는 시장에서 조용히 점유율을 높여가고 있다.대부분 나라에서 웹 브라우저 시장은 크롬과 마이크로소프트의 에지, 애플의 사파리 등이 장악하고 있다. 하지만 웹 분석회사 스탯카운터에 따르면 한국의 PC·모바일 브라우저 시장에서 웨일은 약 10%의 점유율을 차지하며 마이크로소프트의 에지를 따돌렸다. 2020년 말만 해도 웨일의 점유율은 8.3%였다.네이버는 자체 웹 브라우저인 웨일을 2017년 PC용으로 선보인 데 이어 2018년에는 모바일 버전도 내놨다. 한국 1위 포털인 네이버가 만든 웨일은 이용자가 인터넷을 사용할 때 드는 시간을 줄이도록

-

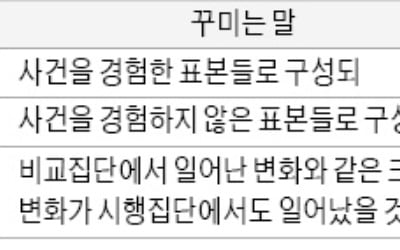

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

지문의 문장이 복잡한 이유? 친절한 설명 때문

가상의 결과는 관측할 수 없으므로 실제로는 사건을 경험한 표본들로 구성된 시행집단의 결과와, 사건을 경험하지 않은 표본들로 구성된 비교집단의 결과를 비교하여 사건의 효과를 평가한다. (중략)이중차분법은 시행집단에서 일어난 변화에서 비교집단에서 일어난 변화를 뺀 값을 사건의 효과라고 평가하는 방법이다. 이는 사건이 없었더라도 비교집단에서 일어난 변화와 같은 크기의 변화가 시행집단에서도 일어났을 것이라는 평행추세 가정에 근거해 사건의 효과를 평가한 것이다. 이 가정이 충족되면 사건 전의 상태가 평균적으로 같도록 두 집단을 구성하지 않아도 된다. (중략)같은 수원을 사용하던 두 회사 중 한 회사만 수원을 바꿨는데 주민들은 자신의 수원을 몰랐다. 스노는 수원이 바뀐 주민들과 바뀌지 않은 주민들의 수원 교체 전후 콜레라로 인한 사망률의 변화들을 비교함으로써 콜레라가 공기가 아닌 물을 통해 전염된다는 결론을 내렸다. (중략)평행추세 가정이 충족되지 않는 경우에 이중차분법을 적용하면 사건의 효과를 잘못 평가하게 된다. 예컨대 ㉠어떤 노동자 교육 프로그램의 고용 증가 효과를 평가할 때, 일자리가 급격히 줄어드는 산업에 종사하는 노동자의 비중이 비교집단에 비해 시행집단에서 더 큰 경우에는 평행추세 가정이 충족되지 않을 것이다.-2022학년도 6월 대학수학능력시험 모의평가-…ㄴ 시행집단…ㄴ 비교집단…라는 평행추세 가정혹시 국어영역 지문을 읽으면서 문장이 복잡하다고 느낀 적은 없는가? 그것은 느낌이 아니라 사실이다. 그 이유는 국어영역에서는 고등학교 수준을 넘어서는 전문 용어를 알고 있어야 풀 수 있는 문제는 출제되지 않기

-

임재관의 인문 논술 강의노트

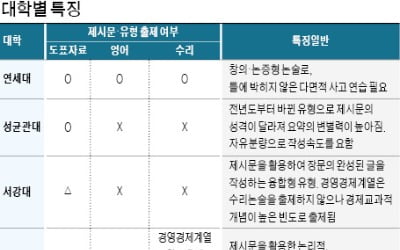

대학별 논술특성 이해하고 미래지향적으로 지원해야

논술로 대학을 지원할 때 고려해야 할 마지막 시험 요소는 대학별 논술 특징입니다. 상위 13개 주요 대학 논술 특징을 간단히 정리해보면 아래와 같습니다.많은 학생 및 학부모님과 상담하면서 수시에 지원할 때 무엇을 우선 고려해야 하는지에 대해 이야기하곤 합니다. 그리고 당장의 대학 합격이 큰 과제처럼 보이겠지만 가장 중요한 것은 4~5년 뒤 사회로 진출할 때 어떤 모습으로 나아갈지 생각하고, 적극적으로 미래를 탐색해보라는 조언을 합니다. 공부하고 싶은 분야의 학과가 해당 학교에 없다면 입학 후 결국 시류에 휩쓸리고 고등학교 생활을 재현하는 정도에 그치다가 사회 진출의 높은 벽에 가로막힐 수 있기 때문입니다. 물론 논술전형에 지원할 때 원하는 학과를 우선하라는 것은 아닙니다. 희망하는 학과의 경쟁률이 높거나 수리논술 등의 출제로 자신에게 불리하다면, 우회해서 지원한 뒤 복수전공이나 전과 등의 방법을 택해 원하는 길을 모색하는 것이 전략적으로 현명합니다.A학생의 사례를 들어보겠습니다. 경영경제 계열로 들어가고 싶다고 해서 이유를 물어봤더니, 이 학생은 상기된 얼굴로 공인회계사나 세무사 시험 등을 봐서 부모님과 같은 직업을 갖고 싶다는 말을 합니다. 저는 학생 개인별로 성적 분석을 철저히 하는 편이어서 과거 성적 기록과 A학생의 변화 사항을 신중히 고려할 수 있었어요. 최저 자격을 맞출 수 있는 성적이 잘 안 나오는 편이지만, 공부에 대한 의지를 늦게나마 갖고 성적이 빠르게 올라가고 있는 편이라 대학에 가면 충분히 원하는 전문직 시험을 볼 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 각 대학의 고시반이나 공인회계사 시험 합격률을 대조하며 미래를

-

신동열의 고사성어 읽기

張三李四 (장삼이사)

▶한자풀이 張 : 베풀 장三 : 석 삼李 : 성씨 이四 : 넉 사장씨의 셋째 아들과 이씨의 넷째 아들이름과 신분이 분명치 않은 평범한 사람 - 《항언록(恒言錄)》장삼이사(張三李四)는 장씨의 셋째 아들과 이씨의 넷째 아들이란 뜻으로 이름이나 신분이 분명하지 못한, 평범한 사람을 이른다.청나라 시대의 속어를 모은 《항언록(恒言錄)》에는 ‘장삼이사(張三李四)라는 말은 갑(甲) 아무개, 을(乙) 아무개라고 부르는 것과 같다. 이는 송나라 때부터 전해오는 속어(俗語)다’라는 구절이 있다. 송나라 고승 도언이 쓴 불교 서적 《전등록(傳燈錄)》은 장삼이사를 ‘사람에게 성리(性理)가 있음은 아나, 그 모양이나 이름을 지어 말할 수 없음을 비유한다’고 풀이하고 있다.갑남을녀(甲男乙女)도 갑이라는 남자와 을이라는 여자라는 뜻으로, 신분이나 이름이 알려지지 않은 평범한 사람을 이른다. 필부필부(匹夫匹婦) 역시 이름 없는 남편과 아내를 이르지만 평범한 사람들을 가리킬 때 흔히 쓴다. 초동급부(樵童汲婦) 또한 땔나무를 하는 아이와 물을 긷는 여자라는 뜻으로, 보통 사람을 이르는 말이다. 범부(凡夫)는 평범한 사내를 지칭하지만 번뇌에 얽매여 생사를 초월하지 못하는 사람을 일컫기도 한다.절구질하는 사람이란 뜻의 과구중인(科臼中人), 흔하게 나오는 물고기와 조개라는 뜻의 상린범개(常鱗凡介) 역시 평범한 사람을 이르는 말이다. 뜻은 조금 다르지만 사공견관(司空見慣)은 흔히 보는 물건이라 신기하지 않음을, 가담항설(街談巷說)은 길거리에 떠도는 그저 그런 이야기를 의미한다.누구나 세상에 이름 석 자 새기길 원한다. 대리석에 새겨 영원히 지워지지 않는 이름을 꿈꾼다.

-

최준원의 수리 논술 강의노트

수식 기호의 정확한 사용은 합격답안의 첫 단추

논술 답안과 관련해 특히 변별이 높게 작용하는 수식 기호 중에는 시그마와 조합 기호가 있다. 이들 수식 기호를 정확하게 사용하는 것은 수학 역량을 높이는 것뿐만 아니라 수리논술 전형에서도 당락을 결정짓는 중요한 요소 중 하나다. 문제를 올바르게 이해했더라도 핵심적인 수식 기호를 다룰 때 실수를 반복하거나 수식 기호의 활용을 제대로 하지 못하면 감점 누적으로 이어지므로 주의해야 한다. 포인트특히 수열과 조합은 수식 기호를 매개로 해 개념이 연결되므로 이들 기호의 활용을 잘 익혀두자.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'갈매기살'에 담긴 문법 코드

코로나19 상황이 다시 나빠지고 있다. 7월 들어 초반 1주일 사이 신규 확진자 수가 전주 대비 두 배로 증가하는 등 빠르게 재유행 단계에 들어섰다고 한다. 2년 넘게 팬데믹을 견뎌온 자영업자들의 우려 목소리도 다시 커지고 있다. 서울 도화동의 속칭 ‘갈매기골목’ 식당들도 그중 하나다. 1970년대 후반 형성되기 시작한 마포 갈매기골목에는 어느덧 40년 넘게 명성을 이어온 노포(老鋪) 여럿이 자리잡았다. 이곳이 워낙 알려지다 보니 지금은 마포 이름을 딴 갈매기살 식당을 전국 어디서나 볼 수 있을 정도다. 준말, ‘이’모음역행동화 등 엿볼 수 있어‘갈매기살’에는 우리말을 이해하기 위한 몇 가지 문법 코드가 담겨 있다. 말이 만들어진 과정에서 준말 적는 법과 ‘이’모음역행동화 현상을 찾아볼 수 있다. 갈매기살은 돼지의 가로막 부위에 있는 살을 말한다. 소고기로 치면 ‘안창살’에 해당한다. ‘가로막’이란 동물의 가슴과 배를 가로로 나누는 막이다. 그래서 처음에는 ‘가로막살’이었다.‘가로막+살’ 사이에 접미사 ‘이’가 붙으면서 연음돼 ‘가로마기살’이 됐다가 다시 ‘이’모음역행동화에 의해 ‘가로매기살’로 바뀌었다. 이어 말이 줄면서 지금의 ‘갈매기살’로 변했다. 바다의 갈매기를 연상시킬 수도 있지만 어원상 전혀 상관없다.‘가로마기살→가로매기살’에서는 ‘이’모음역행동화가 눈에 띈다. 우리말에서 이 현상은 매우 광범위하게 찾아볼 수 있다. 이는 쉽게 말하면 뒤에 있는 ‘이’모음의 영향을 받아 앞 음절 발음이 ‘이’음으로 바뀌어 나오는 현