-

신동열의 고사성어 읽기

寸陰是競 (촌음시경)

▶ 한자풀이 寸 : 마디 촌陰 : 그늘 음是 : 이 시競 : 다툴 경아주 짧은 시간이라도다투어 귀히 쓰라는 뜻 - 《천자문(千字文)》<천자문(千字文)>은 4언절구의 한시(漢詩)이자 한문 습자의 대표적 교본이다. 전해오는 최초의 <천자문>은 남북조시대 양무제 때 학자 주흥사(周興嗣)가 쓴 것이다. 조선시대에도 서예가 석봉 한호(韓濩)가 쓴 <천자문> 등이 있다. 이 책에 이런 글귀가 있다. “한 자의 벽옥이 보배가 아니요, 한 치의 시간이야말로 보배니, 분초를 다투며 공부하고 수양해야 한다. 이것은 성현에게만 국한되는 말이 아니다. 성공한 사람은 늘 시간을 아꼈다.”이에 해당하는 한자가 척벽비보 촌음시경(尺璧非寶 寸陰是競)이다. 한 자짜리 구슬이라도 보배가 아니니, 촌각(寸刻)을 다투어 아껴 쓰라는 뜻이다. 세상 최고로 귀한 게 시간이라는 거다. 이 글귀 뒤에는 <진서(晋書)>와 <회남자(淮南子)>에 나오는 말이 이어진다. “도간이 항상 말하기를, 대우(大禹)는 성인이면서도 촌음(寸陰)을 아꼈으니, 보통사람으로서는 한 푼의 짧은 시간도 마땅히 아껴야 한다. 우임금은 햇빛이 한 치쯤 옮겨가는 것도 아낄 정도였으니 참으로 부지런히 살았다. 해도 돌고 달도 돌아 시간은 사람과 같이 있으려 하지 않는다. 그러하기에 성인은 한 자나 되는 보배는 귀히 여기지 않으면서도 한 치의 시간은 중히 여긴다.”촌(寸)은 아주 짧거나 날카롭다는 뜻이다. 짧으면서도 날카롭게 상대의 허를 찌르는 문장을 촌철살인(寸鐵殺人)이라고 한다.미국 시인 칼 샌드버그는 시간을 동전에 비유한다. “시간은 인생의 동전이다. 시간은 네가 가진 유일한 동전이고, 그 동전을 어디에

-

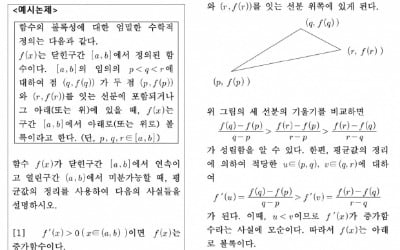

최준원의 수리 논술 강의노트

짝수 반대는 홀수, 그렇다면 남학교 반대말은 여학교?

정답은 여학교가 아니라 ‘적어도 한 명의 여학생이 다니는 학교’이다. 남학교의 반대말을 명제화해 생각하면 ‘우리 학교에 다니는 학생은 모두 남학생이다’라는 명제에 대한 부정이며 이는 그렇지 않은 경우, 즉 여학생이 적어도 한 명은 존재한다는 뜻이 된다.이처럼 명제의 조건이나 결론을 부정할 때 ‘임의성’과 ‘존재성’의 관계를 잘 파악해야 올바른 증명을 할 수 있게 되며 특히 수리논술에서 자주 출제되는 귀류법에 대한 증명 논제는 이런 관계를 명확히 기술해야 좋은 점수를 받을 수 있다. 예시 논제를 통해 관련된 증명 구조를 파악해보자. 포인트수리논술에서 주로 출제되는 증명 방법에는 직접증명과 간접증명 그리고 수학적 귀납법이 있으며 귀류법은 이 중 간접증명에 해당한다.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

추석에 송편 빚으셨나요?

추석을 며칠 앞두고 남부지방을 할퀸 태풍 힌남노가 많은 인명 피해를 남긴 채 동해로 빠져나갔다. 그래도 100년 만에 가장 둥글었다는 보름달이 찾아와 전국을 포근하게 비췄다. ‘사랑의 송편 만들기’ 행사도 곳곳에서 열려 한가위 넉넉함을 더하는 데 한몫했다. “7일 오전 경기도 OOO에서 열린 송편 만들기 봉사활동에서 참가자들이 관내 취약계층에 전달할 송편을 포장하고 있다.” ‘만들다’ 일변도 탈피 … 서술어 다양하게이즈음의 ‘송편 만들기’는 대부분 언론에서 한 번쯤 보도하는 연례행사가 되다시피 했다. 그런데 이 대목에서 우리말 사용에 거슬리는 곳이 눈에 띈다. ‘송편 만들기’가 그것이다. 송편은 만드는 걸까 빚는 걸까? 무엇을 써도 틀린 말은 아니다. 하지만 좀 더 맛깔스러운 표현이 있다. 송편을 ‘빚는다’고 할 때 대부분 더 편하고 친근하게 여긴다는 데 공감할 것이다. 모국어 화자라면 굳이 국어사전을 들추지 않아도 직관적으로 느낀다. 하지만 우리 언어 현실은 ‘송편 만들기’가 ‘빚기’를 압도하는 듯하다.돈은 모으는 것이다. 그러니 자금 만들기보다 ‘자금 모으기’가 더 자연스러운 표현이다. 추억은 ‘쌓는다’고 할 때 말맛도 살아난다. 그런데 우리는 부지불식간에 ‘추억을 만들었다’고 한다. 그 사람과 좋은 관계를 ‘맺고’ 싶으면서 말은 왜 “좋은 관계를 만들고 싶다”고 할까?글쓰기에서 이런 사례는 주위에 널려 있다. △체육관을 만들다(→세우다) △시스템을 만들다(→갖추다) △시간을 만들다(→내다) △예외를 만들다(→두다) △대책을 만들다(→마

-

영어 이야기

뜻밖의 일을 경험할 땐 감탄사 'lo and behold'

Kim Hee-su and three other friends from Yonsei University founded the company, Tailor Town which recommends up to 12 items to men in their 30s and 40s each month.“I was always into shopping online as I found it hard to find clothes that fit my petite frame off-line,” The 23-year-old co-founder said during her pitch. “Lo and behold, however, I realized the market for men in their 30s and up is even more underserved.”The startup’s algorithm categorizes its users into five different sizes and stylists constantly update the recommendations. Every month, a user will receive up to 12 different outfits depending on the season, previous purchase patterns, and their indicated preferences at the time of joining the platform.They can also buy directly on the website or the app, from more than 100 domestic contemporary labels. The company plans to expand its services to golf wear, fashion accessories, and beauty - for the same demographic.김희수 씨와 3명의 연세대 친구들이 창업한 테일러타운은 30대와 40대 남성에게 매달 최대 12가지의 패션 아이템을 추천해준다."제 작은 체형에 맞는 옷을 오프라인 매장에서 찾기가 힘들어 주로 온라인 쇼핑몰을 돌아다녔어요." 올해 스물세 살인 김씨는 기업설명회에서 이같이 말했다. "그런데 세상에 놀랍게도 30대 이상 남성을 위한 온라인 의류 서비스는 제대로 이뤄지지 않고 있다는 걸 깨달았죠."테일러타운의 알고리즘은 사용자를 다섯 가지의 사이즈와 스타일로 즉시 분류한 뒤 최신 추천 아이템을 제시해준다. 사용자는 매월 계절에 따라 최대 12가지 의류를 추천받을 수 있고, 과거 구매 패턴과 서비스 가입 당시 제시한 취향 등 정보를 확인할 수 있다.사용자들은 웹사이트 또는 앱을 통해 100개 이상의 국내 의류 브랜드를 직접 구매할 수도 있다. 테일러

-

임재관의 인문 논술 강의노트

인문계열과 경영경제계열 특성이 나뉘는 3번 문항

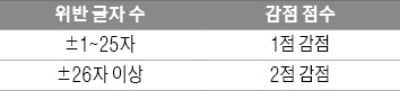

안녕하세요, 지난 시간에 이어 오늘도 중앙대에 대해 다뤄보겠습니다. 이번에는 기존에 배부한 문제에 대한 답안 위주로 살펴보겠습니다.[인문계열 문제 3]제시문 (자)의 문제에 대처하는 데 있어 제시문 (아)의 형식적 의미의 죄형 법정주의가 갖는 한계를 서술하고, 제시문 (아)의 실질적 의미의 죄형 법정주의를 실행하기 위해 필요한 사회적인 조건을 제시문 (사)를 토대로 서술하시오. [20점, 400-420자][답안](자)에 따르면 정보화로 인적 교류가 확대되고 일상생활이 편리해졌으나, 사이버 범죄와 같은 새로운 사회문제가 발생하고 있다. (아)의 형식적 의미의 죄형 법정주의는 법률로 미리 규정한 내용만 범죄로 처벌할 수 있기 때문에 (자)에서 나타나는 문제에 적절하게 대처하기 어렵고, 기존 법률 규정을 적용할 경우 과도한 처벌이 발생할 수 있는 한계가 있다. 한편, 입법자 및 법관의 자의로부터 국민의 자유와 권리를 보호하는 데 목적이 있는 실질적 의미의 죄형 법정주의는 전체 구성원이 옳고 그름에 대한 개인적 감정을 넘어 사회적 감정을 형성할 때 실현될 수 있다고 본다. 법률 내용의 적정성에 대한 사회적 감정의 형성은 구성원들의 옳고 그름에 대한 공감을 필요로 하는데, 이를 위해서는 인간 본성 안에 내재되어 있는 보편적 원리가 작동되도록 해야 한다.중앙대는 기술적 측면과 내용적 측면으로 나눠 채점하고 있습니다. 3번 문제의 20점 중에서 우선 기술적 측면은 아래와 같이 구성됩니다. 1) 문제에서 제시하고 있는 글자 수(400~420자)를 위반했을 경우 감점한다.2) 맞춤법과 원고지 사용법에 중대한 오류가 있을 경우: 최대 3점 감점3) 답안 작성 시 제시문을 한 문장 이상 그대로 옮겨

-

영어 이야기

'대세를 거스르다'는 표현은 buck the trend

Foreign stock buying on weaker won : Bucking the trend?When a country’s currency weakens, foreign investors flee the local markets as a softer foreign-exchange rate usually means fragile economic fundamentals.However, foreigners’ trading pattern in South Korea’s stock market over the past couple of months tells a different story.According to the Korea Exchange on Thursday, foreign investors have bought a net 5.07 trillion won ($3.8 billion) worth of shares on the main Kospi bourse since the start of July.It is the first time since the final two months of 2021 that foreigners posted net purchases for two consecutive months.The strong foreign buying comes as the Korean won has weakened to the lowest level since the 2008-09 global financial crisis. The local currency hit an intraday low of 1,345 against the greenback on Thursday, weakening from 1,298 in early July. Given the softening won, foreigners’ heavy buying of Korean stocks defies conventional wisdom.원화 약세에도 주식을 사들이는 외국인들 : 추세를 거스르나?한 나라의 통화가 약세를 보이면 외국인 투자자들은 그 나라의 시장을 떠나는 것이 일반적이다. 통화 약세는 국가 경제의 기초체력이 약해지고 있음을 의미하기 때문이다.하지만 최근 수개월간 한국 주식시장에서 외국인들의 매매 행태는 이와 다르다.한국거래소에 따르면 외국인 투자자들은 지난 7월부터 유가증권시장에서 5조700억원(약 38억달러)어치의 주식을 사들였다.외국인이 2개월 연속으로 유가증권시장에서 주식을 순매수한 것은 2021년 11~12월 후 처음이다.외국인 투자자들은 원화가치가 2008~2009년 글로벌 금융위기 이후 최저치로 떨어진 상황에서 한국 주식을 사들이고 있다. 지난 7월 초 달러당 1298원이었던 원·달러 환율은 지난 목요일 장중 1345원까지 치솟았다. 이처럼 원화가 약세

-

신동열의 고사성어 읽기

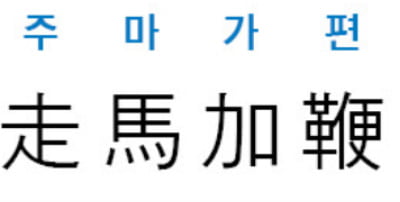

走馬加鞭 (주마가편)

▶한자풀이 走 : 달릴 주馬 : 말 마加 : 더할 가鞭 : 채찍 편달리는 말에 채찍질한다잘되는 일을 더 몰아침을 비유 - 《순오지(旬五志)》《순오지(旬五志)》는 조선후기 학자 홍만종이 저술학 잡록(雜錄)이다. 잡록은 소설·가사·제문 등 여러 종류의 글을 모아 수록한 책을 말한다. 《난후잡록(亂後雜錄)》은 조선 선조 때 학자이자 정치인 류성룡이 임진왜란 후 보고 들을 것을 쓴 글이다. 《순오지》에는 우리나라의 역사·고사(故事)·일화(逸話)·전기(傳記)·가사(歌辭)·속요(俗謠) 등이 두루 수록돼 있다.주마가편(走馬加鞭)은 《순오지》에 나온다. ‘달리는 말에 채찍질을 가한다는 것은 그 말로 인해 더 힘을 내도록 한다는 뜻이다(走馬加鞭 言因其勢而加之力).’ 주마가편은 달리는 말에 채찍을 가한다는 말로, 형편이나 힘이 한창 좋을 때 더욱 힘을 더한다는 의미다. 힘껏 하는 데도 더 잘하라고 격려함을 이르는 뜻으로도 쓰인다.한자성어에는 말(馬)이 포함된 것이 많다. 주마간산(走馬看山)은 달리는 말 위에서 산천을 구경한다는 말이다. 일이 바빠서 이것저것 자세히 살펴보지 않고 대강 훑어보고 지나치는 것을 비유한다. 주마등(走馬燈)은 안팎 두 겹으로 된 틀의 안쪽에 갖가지 그림을 붙여 그 틀이 돌아가면 안에 켜놓은 등불로 인해 다양한 그림이 종이나 천으로 바른 바깥쪽에 비치게 만든 등이다. 사물이 덧없이 빨리 변해 돌아가는 것을 이른다.마이동풍(馬耳東風)은 ‘말의 귀에 동풍’이란 뜻으로, 남의 비평이나 의견을 귀담아듣지 않고 흘려버리는 것을 이르는 말이다. 사마난추(駟馬難追)는 네 마리 말로도 따라잡지 못한다는 말로, 말

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'심심한 사과' 논란, '쓰는 능력'을 일깨우다

며칠 전 인터넷상에서 ‘심심한 사과’를 놓고 새삼 공방이 벌어졌다. 서울의 한 카페에서 올린 사과문 한 줄이 발단이 됐다. ‘… 다시 한번 심심한 사과 말씀 드립니다.’ 이를 두고 “난 하나도 안 심심해” “제대로 된 사과도 아니고 무슨 심심한 사과?” 같은 댓글이 달리면서 누리꾼 사이에 갑론을박이 이어졌다. 순우리말 ‘심심하다’(지루하고 재미없다)만 알고 한자어 ‘심심(甚深)하다’(마음의 표현이 깊고 간절하다)는 몰라 벌어진 해프닝이었다. 문해력은 ‘읽는 능력’ 외에 ‘쓰는 능력’ 포함이를 두고 ‘새삼’이라고 한 것은 이런 논란이 어제오늘 얘기가 아니기 때문이다. 주로 문해력(文解力)이란 관점에서 우려의 목소리가 크다. 우리나라가 ‘세계적 발명품’인 한글 덕분에 문자 해독률은 높아도 글을 읽고 이해하는 능력은 경제협력개발기구(OECD)의 평균에 미치지 못한다는 사실은 잘 알려져 있다. ‘문해력’이란 말 자체도 알아듣는 이들이 얼마나 될까? 지금 <표준국어대사전>(국립국어원, 웹사전)에는 표제어로 올라 있지만 초판(1999년) 때만 해도 이런 말은 없었다. 우리 입에 오르내린 지 얼마 되지 않았다는 뜻이다.문해력(literacy)은 한마디로 ‘글을 읽고 쓰는 능력’을 말한다. 하지만 한국에서는 대개 ‘글을 읽고 이해하는 능력’으로 받아들인다. 사전에서도 그렇게 풀고 있다. 그러다 보니 문해력이 자칫 ‘읽는 능력’이 다인 것으로 착각하기 십상이다. 실제로 문해력을 얘기할 때 대개 독해 수준을 따질 뿐 ‘쓰는 능력’은 간과한다.문해(文解), 즉 ‘글을 풀어내