-

영어 이야기

boon or bane은 붙어다니는 관용어

Easing car delivery crunch : boon or bane for Hyundai, Kia?Just like its global peers, Hyundai Motor Co. and Kia Corp. have suffered from the chip shortage that bogged down the entire auto industry for nearly two years from the onset of the pandemic.With the easing auto chip crunch, the two largest South Korean carmakers are now swiftly working down their order backlog, delivering new cars to their customers faster than before.The improving situation from the supply side, however, is being offset by weakening demand caused by higher interest rates on car installment plans amid rising inflation and an economic slowdown, which bodes ill for the Korean duo’s earnings in coming quarters.According to local auto industry officials on Wednesday, buyers of Kia’s large-size K8 sedan now must wait for three months to get their car, compared with six months in June.For the eight-seater Kia Carnival, the waiting time has been cut in half to five months, while the delivery time for the hybrid Sorento SUV has come down to 17 months from 18 months.차량 출고 대란 완화는 현대자동차와 기아에 이득이 될까 아니면 해가 될까?현대차와 기아는 다른 글로벌 경쟁사들과 마찬가지로 코로나 대유행 이후 약 2년 동안 차량용 반도체 부족 사태로 어려움을 겪어왔다.최근 반도체 수급 상황이 개선되자 두 회사는 밀렸던 주문을 빠르게 처리하면서 구매자들에게 차량을 넘겨주는 시점을 앞당기고 있다.하지만 이 같은 공급 측면의 개선 효과는 할부 금리 상승과 인플레이션, 경기 둔화 등에 따른 수요 둔화로 상쇄되고 있다. 수요 감소는 현대차와 기아의 하반기 실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있다.자동차업계 관계자에 따르면 기아의 K8 세단은 계약 후 출고까지 걸리는 시간이 지난 6월 6개월에서 이달 들어 3개월로 짧아졌다.대형 RV(레저용 차량)인 카니발은 대기

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

정보를 시간적 순서에 따라 파악할 때 주의할 점은?

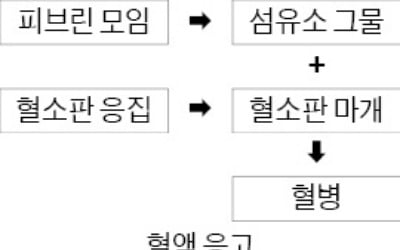

혈액 응고는 섬유소 단백질인 피브린이 모여 형성된 섬유소 그물이 혈소판이 응집된 혈소판 마개와 뭉쳐 혈병이라는 덩어리를 만드는 현상이다. 혈액 응고는 혈관 속에서도 일어나는데, 이때의 혈병을 혈전이라 한다. (중략)우선 여러 혈액 응고 인자들이 활성화된 이후 프로트롬빈이 활성화되어 트롬빈으로 전환되고, 트롬빈은 혈액에 녹아 있는 피브리노겐을 불용성인 피브린으로 바꾼다. 비타민 K는 프로트롬빈을 비롯한 혈액 응고 인자들이 간세포에서 합성될 때 이들의 활성화에 관여한다. 활성화는 칼슘 이온과의 결합을 통해 이루어지는데, 이들 혈액 단백질이 칼슘 이온과 결합하려면 카르복실화되어 있어야 한다. 카르복실화는 단백질을 구성하는 아미노산 중 글루탐산이 감마-카르복시글루탐산으로 전환되는 것을 말한다. 이처럼 비타민 K에 의해 카르복실화되어야 활성화가 가능한 표적 단백질을 비타민 K-의존성 단백질이라 한다.-2022학년도 6월 대학수학능력시험 모의평가- 혈액 응고는 … 피브린이 모여 형성된 섬유소 그물이 혈소판이 응집된 혈소판 마개와 뭉쳐 혈병…를 만드는시간과 변화를 의식하며 읽어야 하는 글이 많다. ‘A아/어/여 B’ ‘A가 (B에서) C되다’ ‘A가 B를 만들다’ 등의 문장은 자주 쓰이는 유형이다. ‘-아/어/여’는 시간상의 선후 관계, 방법, 까닭이나 근거 따위를 나타내는 연결어미다. ‘-되다’는 피동의 뜻을 더하고 동사를 만드는 접미사로, 다른 것으로 바뀌거나 어떤 시기 또는 상태에 이른다는 뜻으로 이해하면 좋다. ‘만들다’는 노력이나 기술 따위를 들여 목적하는 사물을 이룬다는 뜻이다. 그래서 이들을 사

-

신동열의 고사성어 읽기

糟糠之妻 (조강지처)

▶한자풀이 糟 : 지게미 조糠 : 겨 강之 : 갈 지妻 : 아내 처지게미와 쌀겨를 함께 먹어온 아내가난을 같이 견뎌낸 본부인을 이름 - 《후한서(後漢書)》송홍(宋弘)은 후한(後漢)의 광무제(光武帝)를 섬겨 대사공(大司空)에까지 올랐다. 그는 성품이 온후하고 강직했다. 어느 날 광무제가 미망인이 된 누님 호양공주에게 신하 중 누구를 마음에 두고 있는지 의중을 떠봤다. 호양공주가 송홍을 칭찬했다.“송공의 위엄 있는 자태와 덕행을 따를 만한 신하가 없습니다.”며칠 후 광무제는 병풍 뒤에 호양공주를 앉혀놓고, 송홍과 이런저런 이야기를 나누었다. 광무제가 송홍에게 물었다. “속담에 귀해지면 사귐을 바꾸고, 부자가 되면 아내를 바꾼다고 하는데 그것이 인지상정(人之常情)이겠지?”송홍이 지체없이 답했다. “아닙니다. 신은 가난하고 비천한 때 사귄 벗은 잊으면 안 되고 지게미와 쌀겨를 먹으며 고생한 아내는 집에서 쫓아내면 안 된다고 들었습니다(貧賤之友 不可忘 糟糠之妻 不下堂).”이 말에 광무제와 호양공주는 크게 낙담했다. 《후한서(後漢書)》에 나오는 얘기로, 조강지처(糟糠之妻)는 지게미(술을 거르고 남은 찌꺼기)와 쌀겨로 끼니를 이어가며 함께 고생한 아내를 일컫는다.미망인(未亡人)은 ‘아직 죽지 않은 사람’이란 뜻으로, 남편을 먼저 잃고 배우자 없이 홀로 사는 여자를 가리킨다. 과수(寡守)라고도 부른다. 금슬(琴瑟)은 거문고와 비파로, 부부 사이의 정을 이르는 말로 쓰인다. 화촉(華燭)은 ‘빛깔 들인 밀초’라는 원뜻이 바뀌어 혼례를 가리키는 말이 되었다.부해지면 처신도 바뀐다. 재물이 모이면 지난날을 잊고 없는 자를

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'영부인'은 의미변화 중일까?

‘나랏말싸미 둥귁에 달아···마침내 제뜨들 시러 펴디 몯할 노미 하니라···.’ 모두 108자로 이뤄진 훈민정음 언해본 서문의 한 대목이다. ‘나랏말이 중국과 달라 … 마침내 제 뜻을 능히 펴지 못하는 사람이 많노라’라는 뜻이다. 세조 5년인 1459년 간행된 《월인석보》에 실린 언해본은 우리말 역사를 살펴보는 데 보고다. 짧은 이 대목에만도 모음조화, 연음표기, 의미변화, 구개음화 등 우리말을 이해하는 데 필요한 문법 요소가 여럿 나온다. ‘남의 아내를 높여 이르는 말’로 보통명사그중에서도 ‘말싸미(말씀이)’와 ‘노미(놈이)’에는 두 가지 공통점이 있다. 하나는 연음표기이고, 다른 하나는 의미변화다. 연음표기는 미뤄두고 여기서는 의미변화에 대해 살펴보자. ‘말씀’은 남의 말을 높이거나 자기 말을 낮출 때 쓴다. ‘놈’은 남자를 낮잡아 이르는 비속어라 함부로 쓰지 못한다. 하지만 당시에는 높일 때는 물론 높이는 뜻이 없을 때도 ‘말씀’을 썼음을 짐작할 수 있다. ‘놈’ 역시 평범한 사람 정도로 해석돼 지금보다 넓게 썼다는 것을 알 수 있다. 단어 본래의 의미보다 그 뜻의 사용 범위가 좁아졌다. 이른바 ‘의미축소’다.‘경제효과 무한대, 영부인이 바빠져야 한다’ ‘영부인이 신은 것, 입은 것 모두 완판’ ‘영부인의 조건’…. 근래 새삼 논란이 되고 있는 ‘영부인’ 용법도 의미변화의 관점에서 들여다볼 수 있다. 정확히 말하면 의미축소의 과정을 걷고 있는 게 아닐까?영부인(令夫人)은 ‘남의 아내를 높여 이르는 말’로 멀쩡하게 쓰던 보

-

영어 이야기

from the get-go는 준비를 마치고 출발한다는 의미

Thanks to what some economists dub a borderless economy, more South Korean startups than ever before are looking beyond the peninsula.Seoul-based accelerator Startup Alliance interviewed 164 startup founders and 90% of the respondents said they are thinking of extending their businesses abroad.The worldwide adoption of mobile phones has expanded what is reachable in terms of entering foreign markets. Overseas market entry could be as simple as having a company’s app available in app stores and making it downloadable in the target countries. But experts say doing so properly still requires a physical presence.Used goods trading platform Karrot Market and anonymous community operator Team Blind, Inc. have had their eyes on global operations from the get-go. Karrot Market entered the United Kingdom in November 2019. The monthly active user (MAU) count at that time hovered around 5 million, which did not make it a clear winner in the domestic market.Despite being just one of the players in South Korea, the company ventured into Canada in September 2020, the United States in October 2020, and Japan in February 2021.일부 경제학자가 ‘국경 없는 경제’라고 표현하듯이 더 많은 한국 스타트업이 해외 시장을 공략하고 있다. 한국의 스타트업 지원 단체인 스타트업얼라이언스가 164명의 창업자를 인터뷰한 결과 90%가 해외 진출을 고려하고 있다고 답했다.스마트폰의 세계적인 확산은 기업의 해외 시장 진출을 더욱 수월하게 했다. 특정 국가의 시장으로 진입하길 원할 경우 앱 마켓에 자사 앱을 올려놓고 해당 국가 사용자들이 내려받도록 하면 되기 때문이다. 하지만 전문가들은 해외 공략을 제대로 하려면 실제로 해외에 진출할 필요가 있다고 말한다.중고 물품 거래 플랫폼 당근마켓과 직장인 익명 커뮤니티 서비스를 운영하는 팀블라인드는 각각 사업 시작부

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

본질과 웃개념을 담은 표준 형식으로 바꾸자

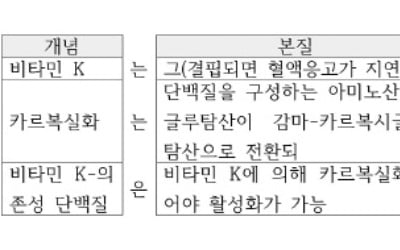

비타민 K는 혈액이 응고되도록 돕는다. 지방을 뺀 사료를 먹인 병아리의 경우, 지방에 녹는 어떤 물질이 결핍되어 혈액 응고가 지연된다는 사실을 발견하고 그 물질을 비타민 K로 명명했다. … 카르복실화는 단백질을 구성하는 아미노산 중 글루탐산이 감마-카르복시글루탐산으로 전환되는 것을 말한다. 이처럼 비타민 K에 의해 카르복실화되어야 활성화가 가능한 표적 단백질을 비타민 K-의존성 단백질이라 한다.비타민 K는 식물에서 합성되는 비타민 K1과 동물 세포에서 합성되거나 미생물 발효로 생성되는 비타민 K2로 나뉜다.(중략)그런데 혈관 건강과 관련된 비타민 K의 또 다른 중요한 기능이 발견되었고, 이는 칼슘의 역설과도 관련이 있다. 나이가 들면 뼈 조직의 칼슘 밀도가 낮아져 골다공증이 생기기 쉬운데, 이를 방지하고자 칼슘 보충제를 섭취한다. 하지만 칼슘 보충제를 섭취해서 혈액 내 칼슘 농도는 높아지나 골밀도는 높아지지 않고, 혈관 벽에 칼슘염이 침착되는 혈관 석회화가 진행되어 동맥 경화 및 혈관 질환이 발생하는 경우가 생긴다. 혈관 석회화는 혈관 근육 세포 등에서 생성되는 MGP라는 단백질에 의해 억제되는데, 이 단백질이 비타민 K-의존성 단백질이다. 비타민 K가 부족하면 MGP 단백질이 활성화되지 못해 혈관 석회화가 유발된다는 것이다.비타민 K1과 K2는 모두 비타민 K-의존성 단백질의 활성화를 유도하지만 K1은 간세포에서, K2는 그 외의 세포에서 활성이 높다. 그러므로 혈액 응고 인자의 활성화는 주로 K1이, 그 외의 세포에서 합성되는 단백질의 활성화는 주로 K2가 담당한다.-2022학년도 6월 대학수학능력시험 모의평가- …을 …로 명명…는 …는 것을 말한

-

임재관의 인문 논술 강의노트

2023학년도 인문논술 특집 (2)상세일정 및 논술특징 논술 일정과 실질 경쟁률, 합격률 좌우하는 중요 요소

논술 일정은 합격률에 영향을 미치는 중요 요소이므로, 전략적으로 검토해야 합니다. 일반적으로 논술은 수능 이전과 이후로 나뉘는데, 수능 이전에 논술고사를 시행하는 대학들의 경쟁률은 이후 대학보다 낮은 편입니다. 연세대를 제외하면 수능 이전 시험의 경쟁률은 평균적으로 30 대 1인 데 비해, 수능 이후 시험은 50 대 1 정도로 유의미한 차이를 보입니다. 일정 때문에 발생하는 심리적 요인이 가장 큽니다. 수능 이전에 시험을 준비하는 데 대한 부담이 있고, 또 수능에서 더 높은 점수가 나올 수 있는데 지원한 대학에 합격하면 정시 지원 기회를 상실하게 되기 때문입니다. 수능 이후에 치르는 논술고사는 점수에 따라 시험장에 가지 않아도 되기에 자유롭습니다. 그래서 더 많은 학생이 수능 이후의 시험으로 쏠리는 양상입니다. 그렇다면 연세대 외에 나머지 4개 대학은 합격을 노릴 기회가 될 수 있습니다. 다만 본인의 교과에 따른 감점, 논술 유형(예를 들면 경기대는 문학작품 출제 특성) 등을 살피고, 자신이 혹여나 ‘납치’(논술고사에 합격했으나 정시 점수가 합격 대학보다 높게 나온 경우)되지 않을지 수능 점수 예상치도 잘 따져보길 바랍니다. 나아가 세부 일정도 고려해야 합니다. 학교마다 논술고사 시간이 다르고, 시작 전후로 입실 마감 시간과 종료 시간이 있어서 인접한 학교의 시험을 응시하기는 쉽지 않습니다. 가장 많이 일정 충돌이 발생하는 건 수능 직후 주말입니다. 일정표에서 보다시피 19일 토요일에는 오전 시간대에 성균관대 경희대 건국대 단국대 등 다양한 학교 시험 일정이 겹쳐 있습니다. 예를 들면 경희대(인문계열) 시험을 11시에 마치고 바로 성균관대로 이동할 수

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

신문은 왜 '해라체'로 글을 쓸까?

법무부의 ‘님’ 자 사용 금지가 촉발한 우리말 존대어 논란은 어제오늘 얘기가 아니다. 민간 기업에선 이미 20여 년 전부터 ‘호칭 파괴’를 꾸준히 전개해오고 있다. CJ그룹은 2000년부터 직급 호칭 대신 ‘~님’을 도입했고, 비교적 최근인 2019년엔 삼성그룹 전자 계열사들이 직원 간 호칭을 ‘프로님’으로 바꾸도록 했다. 모두 우리말 속에 스며든 권위주의 문화를 깨고 수평적 소통과 창의성을 키우기 위한 움직임이다. 우리말 속 권위주의 잔재 깨는 시도 활발해경어법은 좀 단순하게 말하자면, 화자와 청자 그리고 그 사이에 거론되는 객체의 사회적 관계를 나타내는 언어 체계다. 가령 “철수는 지금 집에 있습니다”라는 문장에서, 화자는 청자보다 신분이나 나이가 아래라는 것을 알 수 있다. ‘-습니다’가 그것을 나타내는 표지로, 상대경어법의 ‘합쇼체’ 형식이다. 또 화자는 문장 속 주어인 ‘철수’보다 위이거나 적어도 동급이란 것도 드러난다. 철수가 집에 ‘있다’고 했기 때문이다. 만약 윗사람이 주어로 왔다면 “할아버지께선 지금 집에 계십니다”로 표현이 달라졌을 것이다. 주격조사가 ‘-께서’로 바뀌고 서술어도 ‘있다’에서 ‘계시다’가 쓰였다. 이처럼 문장의 주체를 높이는 표현을 주체경어법이라고 한다.‘-님’도 주체경어법에 쓰이는 대표적인 표지다. “사장님은 O일 △△ 행사에 참석 일정이 계십니다.” 무심코 쓰는 이런 문장에선 어디가 잘못됐을까? 우선 글말에선 ‘-님’ 대신 ‘께서’를 쓰는 게 더 좋다고 했다. ‘일정이 계시다’가 이른바 사물존