-

학습 길잡이 기타

명제는 단순한 문장이 아닌 수학적 사고의 출발점

명제의 개념은 무엇이며, 이를 배우는 이유는 무엇일까? 이번 칼럼에서는 이러한 질문에 대한 답을 찾아보고자 한다. 현 교육과정의 명제 단원에서는 명제와 조건의 뜻을 이해하고, 충분조건, 필요조건, 필요충분조건, 증명, 역과 대우에 대해 배운다. 명제는 참과 거짓을 명확히 알 수 있는 문장이나 식을 의미한다. 예를 들어, ‘한국에서 사과가 재배되고 있다’는 명제이지만, ‘사과는 맛있다’는 명제가 아니다. 사람마다 맛에 대한 생각이 다르기 때문이다. ‘사과는 빨간색이다’ 역시 명제가 아니다. 익지 않은 사과나 녹색 사과도 있기 때문이다. ‘OO이는 키가 175cm 이상이다’는 명제이지만, ‘OO이는 키가 크다’는 명제가 아니다. 절대적인 참과 거짓을 나타내는 문장이나 식을 수학적 명제라고 한다. 명제 단원의 기본 내용들을 살펴보자.변수를 포함하는 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓을 명확하게 판별할 수 있을 때, 그 문장이나 식을 조건이라 한다.명제 p에서 ‘p가 아니다’를 명제 p의 부정이라고 하고 기호는 ‘~p’이다.용어의 뜻을 간결하고 명확하게 정한 문장을 그 용어의 정의라고 한다.정의나 이미 옳다고 밝혀진 성질을 이용해 주어진 명제가 참임을 설명하는 과정을 증명이라고 한다.참임이 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것을 정리라고 한다.명제의 부정에서는 ‘모든’과 ‘어떤’이라는 단어를 신중하게 고려해야 한다.조건 p와 q가 있을 때 명제 ‘p이면 q이다’에서 p를 가정이라고 하고 q를 결론이라고 한다.‘p이면 q이다’를 기호로 ‘p→ q’로 표현할 수 있다.명제 ‘p이면 q이다.’

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'상승 때'와 '상승할 때'의 차이

‘지방 소멸’이 국가적 화두로 떠올랐다. 저출산·고령화와 맞물려 지방의 도시들이 머지않은 장래에 사라진다는 암울한 얘기다. 고령인구는 빠르게 늘어나지만, 아이들은 태어나지 않는 지역이 많다는 뜻이다. 최근에는 우리나라 제2 도시인 부산마저 예외가 아니라는 지적이 나왔다. “영호남과 강원 지역의 농어촌 대부분이 이런 상황으로 보면 됩니다.” 한 미래전략 전문가의 지적은 지방 소멸이 국가의 명운을 걸어야 할 난제 중 난제로 다가왔음을 실감케 한다.서술어 자리엔 동사·형용사가 와야물론 우리의 관심은 여기 쓰인 어법에 있다. 이 말의 한 대목이 어색하기 때문이다. ‘이런 상황으로’가 그렇다. 결론부터 말하면 이 문장에서는 ‘이런 상황인 것으로’라고 해야 자연스럽다. 왜 그럴까. ‘이런 상황으로’라고 할 때는 왜 표현이 어색한 것이고, 이 같은 차이는 어디서 오는 것일까.글쓰기에서 이 오류 유형은 빈번히 나온다. 대부분 비문인 줄도 모르고 넘어간다. 하지만 글의 흐름에 민감한, 문법을 아는 사람들은 이 부분이 매끄럽지 않아 읽기에 불편하다. 오류의 원인을 한마디로 하면, 문장 구성을 ‘주어+서술어(동사·형용사)’로 해야 할 것을 ‘주어+명사’로 잘못 썼기 때문이다. 읽을 때 어색함은 여기에서 비롯된다. 명사는 서술 기능이 없기 때문이다. 그것이 “대부분(주어)이 이런 상황(명사)으로”와 “대부분(주어)이 이런 상황인(서술어) 것으로”의 차이점이다.이 문장은 원래 상당히 복잡한 형태다. 우선 주어 ‘대부분’은 전체 문장의 주어는 아니고 ‘~농어촌 대부분이 이런 상황이다&rsquo

-

영어 이야기

새롭게 시작한다고 말할 땐 'strike out'

Kim Bong-jin, a former chairman and CEO of Woowa Brothers, operator of South Korea’s No. 1 food delivery app Baedal Minjok Baemin for short is striking out for a new platform just one year after leaving the company he founded.Kim’s newly founded Grande Clip announced on Friday it acquired a 50% stake in Stayfolio, a Korea-based accommodation platform, becoming the latter’s largest shareholder with management rights.This is Kim’s first platform startup acquisition since leaving Woowa Brothers last summer. Baemin’s founding members have regrouped to lend Kim a hand in rebuilding a new startup empire. Kim set up Woowa Brothers, which runs Baemin, in 2010. Nine years later, the app was sold to Germany’s Delivery Hero for $4.3 billion after climbing to the top of the Korean food app market.한국 최대 음식 배달앱인 배달의민족(배민) 김봉진 전 회장은 자신이 창업한 회사를 떠난 지 1년 만에 새로운 플래폼 사업을 시작한다.김 전 회장이 새로 설립한 그란데클립은 국내 숙박 스타트업 스테이폴리스 지분 50%를 사들여 경영권을 가진 1대 주주가 되었다고 금요일 발표했다.김 전 회장이 지난여름 우아한형제들을 떠난 이후 플랫폼 스타트업을 인수한 건 스테이폴리오가 처음이다. 배민의 창립 멤버들이 김 전 회장을 도와 새로운 성공적인 스타트업을 만들기 위해 다시 모였다.김 전 회장은 배민의 모회사 우아한형제들을 2010년 설립했다. 9년 후 한국 음식 배달앱 부문 1위로 올라선 배민은 독일계 플랫폼 기업 딜리버리 히어로에 43억 달러에 매각됐다.해설배달의민족 창업자인 김봉진 전 회장은 2019년 회사를 딜리버리 히어로에 매각하면서 1년간 동종 업계에서 경쟁하지 않겠다고 약속했습니다. 이 기간이 끝나자 그가 맞춤형 숙박 예약 스타트업 스테이폴리스를 인수해

-

학습 길잡이 기타

아킬레우스가 거북이를 못 이기는 이유 '제논의 역설'

무한이라는 것이 얼마나 흥미로운 것인지 수식어를 고르려다 결국은 정하지 못했습니다. 그렇습니다. 학생들 중 얼마나 제 마음을 이해할지 모르겠지만, 무한이란 그런 것입니다. 무한이 수학적으로, 논리적으로 적용되는 결과들은 인간의 직관과 다르게, 어떨 때는 반대로 도출됩니다. 무한이 흥미로운 이유는 많지만 그러한 이유를 종합한다면 결국 이 이유로 귀결된다고 생각합니다.인간의 인식이란 기본적으로 유한하며 한 번에 인식할 수 있는 수 자체도 많지 않습니다. 조금씩 다르게 느낄 수도 있지만, 일반적으로는 5개를 넘어가는 물건은 한 번에 직관적으로 인식하기 어렵습니다. 책상에 놓인 6개의 볼펜을 볼 때 자신의 인식을 잘 더듬어보면 3개와 3개로 묶어 인식하거나, 2개짜리 묶음 3개로 인식하고 있는 걸 떠올릴 수 있습니다.볼펜을 세기 쉽게 잘 늘어놓는 게 도움이 될 수 있겠네요. 하지만 여전히 머릿속에 아주 당연한 듯이 직관적으로 그 개수가 찍혀 들어오지 않는다는 것을 느낄 수 있을 겁니다. 우리는 이 과정이 워낙 익숙하고 빠르기에 전혀 어려움을 느끼지 못할 뿐이죠. 컴퓨터가 아무리 복잡한 계산할 수 있다 하더라도 결국 1+1의 연속으로 이루어지는 것이고 그 간극이 워낙 짧아 우리가 불편을 느끼지 못하는 것과 같습니다.그래서 어떤 것이 무한히 많다거나 어떤 계산을 무한하게 해나간다는 것은 우리의 직관과 전혀 어울리지 않습니다. 우리가 무한하다는 것을 인식하는 과정은 10개 다음에 또 10개가 있고, 그다음에 10개가 있는데 이것이 끊이지 않고 계속해서 이뤄지는 과정입니다.무한 자체가 인식되는 것이 아닌, 유한적 확장을 그저 마무리하지 않는 것으로 인식하는 것이

-

신동열의 고사성어 읽기

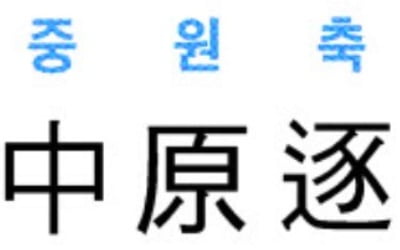

<280>中原逐鹿중원축록

▶ 한자풀이 中: 가운데 중原: 근원 원逐: 쫓을 축鹿: 사슴 록중원의 사슴을 쫓는다는 뜻으로치열한 자리다툼을 비유하는 말 -<사기(史記)>한신(韓信)은 한나라를 세운 일등공신이었다. 하지만 천하를 통일한 고조(유방)은 숙적이던 항우의 심복 장수를 숨겨주었다는 이유로 그를 모살했다. 다다익선(多多益善), 토사구팽(兎死狗烹)은 한신과 연관된 고사성어다.죽음을 앞둔 한신이 하늘을 쳐다보며 탄식했다.“이럴 줄 알았더라면 진작 괴통(通)의 계책을 따를 걸 그랬구나.”한신이 죽을 당시 반란을 몸소 진압하느라 조정을 비운 고조가 장안에 돌아와 여황후에게 물었다.“한신이 죽으면서 뭐라고 한 말이 없었소?”“괴통의 말을 들을 걸 그랬다며 분해하더이다.”고조는 괴통을 즉시 불러들여 물었다.“네가 한신에게 모반하라고 했느냐?”“그런 적이 있었으나, 한신이 듣지 않았습니다.”고조가 이성을 잃고 명했다. “이놈을 당장 삶아 죽여라!”그러자 괴통이 쩌렁쩌렁한 목소리로 항변했다.“신이 무슨 죄를 범했습니까. 진나라의 사슴(鹿, 제위를 이름)이 중원(中原)으로 달아났을 때 누구나 이것을 쫓았고(逐), 그중 키 크고 발 빠른 영웅이 그걸 붙들었던 것 아닙니까. 그 옛날 대악당 도척의 개가 요(堯)임금을 보고 짖었다지만, 그게 어디 요임금이 악당이기 때문이었겠습니까. 개는 원래 주인밖에 모르는 짐승이라 상대가 비록 임금이라도 주인이 아닌 이상 짖는 법입니다. 신 역시 당시에는 한신만 알고 폐하는 잘 몰랐기에 짖은 것입니다. 그런데 천하가 평정된 지금에 와서 난세에 폐하처럼

-

영어 이야기

화려하지 않은 상류층 스타일 'old money look'

The fad for licensed casual fashion brands appears to be cooling in South Korea, where American sports clubs, broadcasting networks and documentary channels were reborn as apparel brands.The US Major League Baseball (MLB) reinvented itself into a fashion brand in Korea in 2017 after F&F Co. signed a licensing agreement with the MLB brand. The MLB apparel brand reported a 13% drop to 66.2 billion won in sales in the fourth quarter of 2023 from the same period of last year. The rise of the so-called old money aesthetic, often characterized by not showing brand labels, also dealt a blow to the crowded market.As the number of licensed clothing brands in Korea exceeded 600, the competition has intensified. Moreover, the consumption pattern is changing to hiding logos, so licensed brands are likely to continue to struggle for the time being.미국의 스포츠 구단과 방송사, 다큐멘터리 채널 등이 의류 브랜드로 재탄생한 한국에서 최근 라이선스 캐주얼 패션 브랜드 열풍이 식은 듯하다.메이저리그 베이스볼(MLB)은 2017년 F&F(주)와 브랜드 및 라이선스 계약을 체결하면서 국내 의류 브랜드로 재탄생했다. MLB 브랜드 의류 매출은 2023년 4분기 662억원을 기록해 전년 동기 대비 13% 감소했다.브랜드 라벨을 보여주지 않는 이른바 ‘올드머니 미학’의 부상도 라이선스 브랜드 의류 시장에 타격을 입혔다. 국내 라이선스 의류 브랜드 수가 600개를 넘으면서 경쟁이 치열해졌고, 로고를 숨기는 쪽으로 소비 패턴이 변화하고 있어 라이선스 브랜드들은 당분간 어려움을 겪을 가능성이 크다. 해설루이 비통, 샤넬, 디올 등 명품 브랜드는 한때 소득수준이 높은 계층의 전유물로 여겨졌습니다. 하지만 전반적으로 소득수준이 오르면서 명품은 특정 계층만이 아닌 더 많은 소비자를 대상으로 과시욕을 채워주는

-

최준원의 수리 논술 강의노트

출제 빈도 높아진 '공간도형' 눈여겨봐야

수리논술에서 기하 및 확률과통계의 최근 출제 경향 중 주목할 만한 부분은 과목별로 교과서 전반에 걸쳐 비교적 고르게 출제되고 있다는 점이다.예를 들어 확률과통계에서는 이전에 이항분포, 조건부확률, 정규분포에 출제가 집중되었던 반면에 최근 들어 중복조합, 신뢰구간 등이 자주 다뤄지고 있음을 볼 수 있다.마찬가지로 기하에서도 정사영과 삼수선의 정리 등 이전에 많이 나오지 않던 공간도형 단원의 주제들이 자주 출제되고 있는데, 이는 대학들이 교과과정을 준수해야 하는 선행학습 영향평가 기준을 충족하는 동시에 변별력을 확보하기 위한 것이라고 볼 수 있다.따라서 올해도 이러한 출제 경향은 유지될 것으로 보이며 이에 따라 기하가 출제 범위에 포함된 대학에 응시하고자 하는 수험생은 공간도형을 포함해 기하 교과 전반에 걸쳐 고르게 학습할 필요가 있다. 기하 '공간도형' 대비 포인트1. 기하 교과서 또는 EBS 기하 특강(Level 1,2 위주) 등을 활용하여 공간도형 개념 학습2. 현행 <기하> 교과내용으로 출제된 22’ 이후 출제문항 위주로 학습할 것(위 표 참조).※ 22’이전에 출제된 <기하와 벡터>는 현행 <기하>교과서와 내용 상이

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'트럼프 대관식'에 숨은 뉴스언어의 오류

11월 대선에 나설 도널드 트럼프 전 대통령을 후보로 공식 지명한 공화당 전당대회가 지난달 18일 마무리됐다. 나흘 일정의 이번 전당대회는 트럼프의 유세 중 피격이란 극적 장면까지 더해져 시종일관 열광적 분위기에서 치러졌다. ‘트럼프 대세론’이 확산되면서 그의 당선 가능성을 한껏 높였다. 그런 까닭인지 우리 언론들 보도에도 그런 분위기가 반영된 듯하다. 대관식은 즉위할 때 왕관 쓰는 의식“막 오른 트럼프 대관식” “‘귀에 붕대’ 트럼프, 감격의 대관식 등판” “트럼프 공화당 대선후보 공식 지명 … 대관식 된 전당대회”…. 국내 대부분의 언론이 전한 공화당 전당대회 소식이다. 주목해야 할 표현은 ‘대관식’이다. 이 말을 써온 많은 사람은 고개를 갸웃했을 것 같다. 전당대회 분위기가 마치 ‘대관식 같았다’는 데서 나온 말이었을까?‘대관식(戴冠式)’은 세습군주가 왕관을 쓰는 예식을 말한다. 주로 유럽의 군주국에서, 즉위식 때 왕관을 머리에 올려 그 위상과 권력의 발동을 정식으로 공표하는 행사다. ‘즉위식(卽位式)’은 임금 자리에 오르는 것을 백성과 조상에게 알리기 위해 치르는 의식이다. 그러니 즉위식이니 대관식이니 하는 말은 유래로 보면 임금 등이 있는 군주국에서 쓰는 말이다.오늘날엔 영국을 비롯해 일본, 태국, 네덜란드, 스웨덴 등 일부 국가에만 군주가 있으니 엄밀히 말하면 이들 국가에서만 ‘대관식’을 볼 수 있다. 군주국에 대비되는 말이 ‘공화국’이다. 한국이나 미국같이 공화제를 택한 대부분의 나라에선 국가원수인 대통령도 ‘대관식’이 아닌 ‘취임식&