-

학습 길잡이 기타

조선과 청나라의 '수학 대결', 과연 승자는?

교과서에서 배우는 수학이 대부분 서양 수학자들이 설명한 내용이지만 우리나라 역사에서도 훌륭한 수학자들이 많습니다. 그 중에서 홍정하(洪正夏, 1684~?)가 지은 <구일집·표지 사진>에 실린, 홍정하와 중국 청나라 수학자 하국주(何國柱, ?~?)의 수학 대결을 소개하고자 합니다.1713년(숙종 39) 중국 청나라에서는 조선의 경위도를 측정하기 위해 하국주를 조선에 사신으로 파견합니다. 중국 천문대 관직인 사력으로 일하며 천문과 역산, 산학 등에 뛰어난 실력자이던 하국주는 조선의 수학 실력을 얕보는 마음으로 조선에 오자마자 조선에서 수학을 잘하는 학자를 찾습니다. 이때 등장한 사람이 바로 홍정하와 유수석(劉壽錫, ?~?)이었고, 이들은 바로 수학 대결을 펼쳤습니다.하국주가 먼저 문제를 냈습니다.“360명이 있는데, 한 사람마다 은 1냥 8전을 내면 모두 얼마인가?”은 1냥 8전은 1.8냥이므로 360×1.8=648(냥)입니다. 홍정하는 “648냥”이라고 답하여 문제를 간단히 맞혔습니다.하국주가 또 문제를 냈습니다.“제곱한 넓이가 225평방자일 때 한 변의 길이는 얼마인가?”15의 제곱은 225이므로 홍정하는 15자라고 답하여 이 문제도 간단히 맞혔습니다.하국주가 한 번 더 문제를 냈습니다.“크고 작은 두 정사각형 넓이의 합은 468평방자고, 큰 정사각형의 한 변은 작은 정사각형의 한 변보다 6자만큼 길다고 한다. 두 정사각형의 한 변의 길이는 얼마인가?”연립이차방정식으로 풀면 작은 정사각형의 한 변의 길이는 12자, 큰 정사각형의 한 변의 길이는 18자입니다. 이 문제는 하국주 입장에서는 조금 어렵다고 낸 것인데, 홍정하는 이 또한 간단히 해결했습니다. 당시 조선에서

-

영어 이야기

많은 관중 동원하는 운동경기 'spectator sport'

Women in their 20s are driving the growth in ticket sales for the Korean professional baseball league. Their share climbed to 23.4% of 2024 Korea Baseball Organization (KBO) league game attendees in the first three months of the season versus 19.6% in the same period a year before.That contrasted with a decline in the share by men in that age group to 14.8% from 21.2% during the same period. That could be a strange phenomenon from the perspectives of the US and Japanese baseball leagues, where baseball games are seen as a spectator sport for middle-aged men.Baseball clubs’ aggressive marketing through YouTube channels and social networks has attracted throngs of young women to their stadiums. A popular TV show “Best Baseball” featuring games between retired players and newbies also drew interest in the professional league.20대 여성이 한국 프로야구 관중의 주류로 떠오르고 있다.올해 한국 프로야구(KBO) 시즌 첫 석 달 동안 판매된 티켓 중 20대 여성이 차지하는 비율은 지난해 19.6%에서 올해 23.4%까지 늘었다. 20대 남성 점유율이 지난해 21.2%에서 14.8%까지 떨어진 것과는 대조적이다.중년 남성들의 스포츠로 인식되며 관중 고령화 문제가 대두하고 있는 미국과 일본 프로야구계에서도 놀라워하고 있는 현상이다.구단별로 유튜브와 SNS 등 다양한 매체를 통해 자신들의 야구팀을 적극적으로 홍보하면서 많은 젊은 여성이 야구 경기장을 찾고 있다. 은퇴한 선수와 신예들이 함께 펼치는 TV 예능 <최강야구>의 성공도 한국 프로야구에 대한 관심을 불러일으키는 데 한몫했다.해설우리나라에서 야구 경기 관람은 가족과 친구, 연인과 함께 음식을 먹거나 노래를 부르며 응원하는 일종의 놀이 문화가 됐습니다. 응원단장(cheer leader)의 율동에 맞춰 경기 시작부터 끝까지 구호를 외치고 노래를

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'무더위'는 끈적하고 '강더위'는 불볕 같죠

기후위기로 예년보다 일찍 찾아온 무더위가 장마 속에서도 맹위를 떨치고 있다. 한여름 복더위에 푹푹 찌는 더위를 나타내는 말로는 무더위를 비롯해 폭염, 폭서, 삼복더위, 불볕더위, 찜통더위, 가마솥더위 등 다양한 표현이 있다. 이 중 폭염(暴炎)과 폭서(暴暑)는 한자어고, 나머지는 순우리말 합성어다. 예전엔 폭염, 폭서가 자주 쓰였는데 요즘은 찜통더위 등 순우리말 표현이 더 많이 쓰이는 것 같다. 아무래도 더운 상황을 나타내는 데 순우리말로 하는 게 더 실감 나기 때문일 것이다. 이런 데서도 몸에 익은 고유어가 한자어 등 다른 어떤 말보다 친근하고 설득력이 있다는 게 드러난다.무지개는 ‘비가 만들어낸 하늘문’ 뜻몹시 심한 더위를 나타내는 여러 말 중 ‘무더위’를 들여다볼 만하다. 이 말의 정체는 ‘물+더위’의 결합이다. 일상에서 쓰는 말 가운데 ‘물’과 어울려 이뤄진 게 꽤 많다. 무더위를 비롯해 무사마귀, 무살, 무소, 무서리, 무쇠, 무수리, 무자맥질, 무좀, 무지개. 이들이 모두 ‘물’ 합성어다. 이 중 ‘무지개’가 재미있다. 무지개는 옛말에서 ‘물+지게’인데, 이때 ‘지게’는 등에 짐을 질 때 쓰는 그 지게가 아니다. 이는 ‘문(門)’을 뜻하는 말이었다(홍윤표 전 연세대 국문과 교수). 그러니 무지개는 곧 ‘비가 만들어낸, 하늘로 통하는 문’이란 뜻이다. 우리 조상들이 실체만큼이나 멋들어진 말을 붙여 그 아름다움을 표현했다는 게 느껴진다.무더위가 ‘물’과 관련 있음을 알았으니 이제 이 말의 정확한 의미를 알 수 있을 것이다. 무더위는 물기를 머금은 더위, 즉 습도와 온도가 높아 끈끈하게 더운

-

임재관의 인문 논술 강의노트

프로슈머·필터버블…기술발달의 명암 '단골 메뉴'

정보통신 기술 발달의 양면성정보통신 기술의 발달로 인해 우리의 삶은 수많은 변화를 겪고 있습니다. 따라서 기술발달에 따른 명암은 논술의 주요주제입니다. 우선 밝은 측면을 정리해 볼까요? 정보통신 기술의 발달은 개인과 사회의 근본적 발전을 가져옵니다. 언제 어디서나 정보에 접근할 수 있어 생활 편리성이 크게 향상되겠죠. 예를 들어, 스마트폰을 통해 은행 거래를 손쉽게 처리하고, 온라인 쇼핑으로 원하는 물품을 집에서 간편하게 구매할 수 있습니다. 업무도 원격으로 처리할 수 있어 시간과 장소의 제약 없이 효율적으로 일할 수 있습니다. 학습 기회나 소통이 강화되어 개인의 잠재력이 더 쉽게 발휘될 수 있다는 것도 장점입니다. 한편 사회적으로는 경제 활성화, 정보 접근성 향상 등의 이점을 발견할 수 있습니다. 무엇보다 사회가 점차 수평화되고 있다는 것이 중요합니다. 예를 들어 예전에는 방송국에서 송출하는 영상을 일방적으로 소비해야 하는 위치에 놓여 있었다면(수직적 질서: 위로부터 아래로의 방향성) 현재의 대중은 콘텐츠를 소비하는 동시에 생산도 할 수 있는 프로슈머의 역할을 수행(수평적 질서: 누구나 동등한 위치)합니다. 또한 사회적 부조리 문제도 이전에 비해 더 쉽게 공론화됩니다.기출 사례로 성신여대 2020학년도 입시에 출제된 제시문을 살펴봅시다.SNS(사회관계망서비스)는 수년 전 발생한 ‘아랍의 봄’이라 불리는 민주화 운동에서도 위력을 발휘했다. 아랍의 독재자들은 언론을 장악해 여론을 통제하고, 비상계엄령을 통해 시위를 금지했으며, 시민들이 자유롭게 정치적 의견을 표출하는 것을 억제했다. 이런 상황에서도 튀니지에서는 반독재 민주화 시

-

신동열의 고사성어 읽기

進寸退尺 (진촌퇴척)

▶한자풀이進: 나아갈 진 寸: 마디 촌 退: 물러날 퇴 尺: 자 척한 치를 나아가고 한 자를 물러나다얻은 것은 적고 잃은 것은 많음을 비유 -<도덕경> 도가(道家) 사상을 집대성한 <도덕경> 제69장에는 다음과 같은 구절이 있다.“용병의 방법에 ‘내가 감히 주체가 되려 하지 않고 객체가 되며, 감히 한 치를 나아가지 않고 한 자를 물러선다(進寸退尺)’라는 말이 있다. 이것을 일러 행하되 행하지 않는 것처럼 하고, 팔을 휘두르되 팔을 들지 않은 것처럼 하고, 적과 대치하되 적을 공격하지 않는 것처럼 하고, 무기를 잡고 있되 무기를 가지고 있지 않은 것처럼 한다는 것이다. 적을 가벼이 여기는 것보다 더 큰 재앙이 없으니, 가벼이 여기면 나의 보배를 잃게 된다. 그러므로 거병하여 서로 항거할 때는 슬퍼하는 자가 승리한다.”여기에서 유래한 진촌퇴척(進寸退尺)은 한 치를 나아가고 한 자를 물러선다는 뜻으로, 얻은 것은 적고 손실은 큰 경우를 비유하는 말로 쓰인다. 흔히 말하는 “득보다 실이 크다”와 의미가 같다. 치(寸)는 길이의 단위로, 한 치는 약 3.3cm에 해당한다. 한 자(尺)는 열 치이므로 약 33cm에 해당한다. 동일한 의미로 촌진척퇴(寸進尺退)가 있다.당나라 학자 한유(韓愈)가 쓴 <상병부이시랑서(上兵部李侍郞書)> 서두에도 같은 구절이 나온다.“운수가 희박하고 행운이 따르지 않아서 움직이면 참언과 비방을 당하여 한 치를 나아가고 한 자를 물러섰으니 결국 아무것도 이루지 못하였습니다(薄命不幸 動遭讒謗 進寸退尺 卒無所成)”라는 내용이다.이 글은 한유가 유배 생활을 마친 뒤 다시 조정에 중용되기를 바라는 마

-

최준원의 수리 논술 강의노트

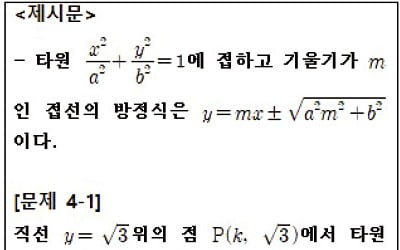

출제율 높은 '이차곡선'부터 개념 정리 잘해야

2024학년도에 기하를 출제한 대학은 연세대, 한양대, 중앙대 등 9개 대학으로 이 중 ‘이차곡선’을 출제한 대학은 한양대, 중앙대, 경희대, 홍익대, 동국대, 고대 세종(약학)이다. ‘벡터’를 출제한 대학은 연세대, 한양대, 경희대,시립대고, ‘공간도형’을 출제한 대학은 한양대, 중앙대, 경희대, 고대 세종(약학), 부산대다(표 참조). 전반적인 기하 출제 경향을 보면 기하 교과서 전 단원에 걸쳐 고르게 출제되고 있음을 알 수 있다. 이차곡선은 그중에서도 기하의 가장 기본이 되는 단원으로 출제율 또한 높다. 기하 수리논술을 대비하려는 학생들은 제일 먼저 이차곡선부터 꼼꼼하게 정리하는 것이 필요하다. ▶ 기하 수리논술 대비 포인트 ◀1. 출제율이 가장 높은 이차곡선-포물선,타원,쌍곡선의 정의와 초점 공식을 암기할 것.2. 기하 교과서 또는 EBS 교재 (기하 특강 - Level 1,2 위주) 등을 활용하여 개념 학습3. 위의 24’ 기하 출제문항 분석표의 기하 기출문항을 예시답안을 참조하여 반복 풀이할 것.

-

신동열의 고사성어 읽기

太山壓卵(태산압란)

▶ 한자풀이 太: 클 태 山: 뫼 산 壓: 누를 압 卵: 알 란'태산이 달걀을 누른다'는 뜻으로큰 것이 작은 것을 누름/아주 쉬운 일-<진서(晉書)> 진(晉)나라 때 손혜는 제왕(齊王) 경의 모사(謀士, 꾀를 써서 일을 잘 이루어지게 도모하는 사람)로 있었다. 조왕 윤(倫)을 토벌하는 데 큰 공을 세웠지만 제왕이 차츰 교만해지고 참람(분수에 넘쳐 지나침)하게 행동하는 데 실망해 병을 핑계로 왕의 곁을 떠났다. 손혜는 은거하던 중에 동해왕 월(越)이 하비 지방에서 군사를 일으키자 진비(秦秘)라는 가명으로 편지를 보냈다.“하물며 순리를 따라 역리를 토벌하고, 정의로움으로 사악함을 정벌하는 것이니, 이는 오획 같은 장사에게 얼음을 깨뜨리게 하고, 맹분과 하육 같은 장사에게 썩은 나무를 뽑아내게 하며, 맹수에게 여우를 잡아먹게 하며, 태산으로 달걀을 누르게 하며(泰山壓卵), 불타는 들판에 바람이 몰아치는 것과 같아서 맞설 수 없는 일입니다.”이는 동해왕이 군사를 일으킨 것에 동조한다는 뜻이다. 동해왕은 손혜의 글을 읽고 그를 기실참군(記室參軍)으로 삼았다. <진서(晉書)> 손혜열전에 나오는 이야기다.여기서에 유래한 태산압란(太山壓卵)은 태산처럼 큰 산이 아주 작은 달걀을 누른다는 뜻으로, 큰 세력이 미약한 세력을 누르는 것을 뜻한다. 약자에 대한 강자의 압도적 우세를 이르거나 어떠한 일이 아주 쉽다는 것을 이르는 의미로도 쓰인다. 배산압란(排山壓卵)도 뜻이 같다.태산퇴양목괴(太山頹梁木壞)는 ‘태산이 무너지고 대들보가 꺾인다’는 말로, 한 시대의 어른이나 존경하는 사람의 죽음을 뜻한다. 공자가 돌아가시기 7일 전 아침에 문앞을

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

피서철 '납량'에 담긴 우리말 문법들

‘오뉴월 장마’라고 한다. 예전에 음력을 쓰던 시절에 생긴 말이니 지금으로 치면 양력 6, 7월께다. 장마 뒤에는 본격적인 무더위가 다가온다. 이즈음 급격히 늘어나는 말이 ‘피서’다. 피서(避暑)는 ‘피할 피, 더울 서’ 자를 쓴다. ‘더위를 피해 시원한 곳으로 옮기다’란 뜻이다. 역대급 더위가 예상되는 올해는 해수욕장도 예년보다 빨리 개장했다. 요즘은 호캉스(호텔+바캉스)를 비롯해 다양한 피서 방법이 있지만 우리 조상들은 숲속 계곡물을 찾아 발을 담그고 노는 것을 최고의 피서로 꼽았다. ‘납량’은 ‘서늘함을 느끼다’란 뜻“복더위 찌는 날에 맑은 계곡 찾아가/ 옷 벗어 나무에 걸고 풍입송 노래하며/ 옥 같은 물에 이 한 몸 먼지 씻어냄이 어떠리.” ‘해동가요’를 펴낸 조선 영조 때 가객 김수장의 시조다. 여기 나오는 ‘풍입송(風入松)’은 고려 시대의 가요로, 태평성대를 기원하고 왕덕(王德)을 찬양하는 노래다. 김수장이 그려낸 복더위 피서법을 ‘탁족(濯足)’이라고 부른다. 한여름에 산수 좋은 곳을 찾아 계곡물에 발을 씻으며 노는 것을 가리킨다. 고을의 선비들끼리 계모임처럼 ‘탁족회(濯足會)’를 만들어 계곡으로 놀러가 시를 읊고 풍류를 즐겼다.삼복더위를 쫓기 위해 예로부터 ‘피서’와 함께 ‘납량’이란 말을 많이 썼다. ‘납량’은 ‘들일 납(納), 서늘할 량(凉)’ 자로, 글자 그대로 ‘서늘함을 들이다’란 뜻이다. 여름철에 더위를 피해 서늘한 기운을 맞는 것을 나타낸다. 서울의 지역명 ‘청량리(淸凉里)’에 이 ‘서늘할 량(凉)’ 자가 들어있다. 조선