-

임재관의 인문 논술 강의노트

출제패턴 없는 한양대 인문논술…요구사항과 의도에 집중하며 답안 구상해야

한양대 논술은 인문계열과 경영경제계열의 출제 유형이 각각 다릅니다. 우선 인문계열은 90분 동안 1200자 내외로 한 편의 완성된 글을 기술해야 합니다. 다양한 물음이 한 문항에 복합적으로 엮여 있으며, 자료 등을 많이 활용해 창의적이고 논리적인 사고로 1200자의 완성된 생각을 만들어야 합니다. 경영경제계열에서는 600자 내외의 글쓰기와 더불어 수리 논술 문제를 풀어야 하는데 수리 논술이 어렵게 출제되는 편입니다.오늘 다룰 문제는 2021학년도 인문계열 수시 기출 문제입니다. 일정한 유형이 존재하지 않는 한양대 인문 논술 특성상 문제의 요구사항에 집중하면서 답안을 구상해보면 좋겠습니다. 예를 들어 아래 논제를 보면 ‘(가)를 토대로 답’하고, ‘(나)를 참조하여 설명하’라고 합니다. 따라서 (가) 혹은 (나) 제시문을 그대로 옮겨적듯이 설명해선 안 되며 제시문들을 바탕으로 여러분의 창의적이고 논리적인 생각을 빚어내야 할 것입니다. 시간은 90분이므로, 시간에 맞춰 문제를 풀어보고 다음 호에서 답과 맞춰보기 바랍니다. 제시문은 분량상 원 논지를 훼손하지 않는 선에서 축약합니다.[문제] (가)를 토대로 ‘지도란 무엇인가?’에 대해 답하고, (나)의 추론 방식을 참조하여 (다)의 지도 [A]와 [B]에 나타난 제작자의 관점을 각각 설명하시오. (1200자, 100점) <가>지도는 지표면을 일정한 비율로 줄여서 기호를 사용해 평면에 나타낸 것이다. 문제는 지구라는 3차원 실체를 2차원 평면으로 나타낸 것이기 때문에 왜곡을 피할 수 없다는 데 있다. 한편 지도 제작자의 관점에 따라 지도는 달라질 수 있다. 지도의 축척, 방위, 지역 명칭, 지도에 표시할 것과 명칭을 정하는

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

[몽뇨일]을 알면 우리말이 보여요

월요일은 [월료일], 목요일은 [몽뇨일], 금요일은 [금뇨일], 일요일은 [일료일]. 요일을 이렇게 말하는 사람을 간혹 볼 때가 있다. 화·수·토요일은 발음을 두고 시비 걸 일이 없지만, 월·목·금·일요일은 지역이나 세대에 따라 달리 부르기도 한다.영남 방언으로도 알려진 이런 발음은 우리 표준발음법 29항, 즉 ‘ㄴ’음 첨가 현상을 보여주는 사례다. 나이 지긋한 어르신들 사이에서도 이런 발음을 들을 수 있다. 이는 ‘ㄴ’음 첨가가 예전엔 지금보다 더 철저히 지켜졌음을 나타내는 증거다. ‘목’과 ‘요일’ 결합하면서 ‘ㄴ’음 덧나공통점은 합성어의 앞말에 받침이 있다는 것이다. 그게 ‘요일’과 만나면서 발음에 변화를 일으켰다. 우리말 발음에선 어떤 특별한 음운환경 아래에서 ‘ㄴ’음이 첨가되는 현상이 일어난다. 표준발음법 제29항은 그 조건을 규정으로 담은 것이다. 그것은 ①합성어 및 파생어에서 ②앞말에 받침이 있고 ③뒷말 첫음절이 ‘이, 야, 여, 요, 유’로 시작할 때다. ‘ㄴ’음 첨가 현상은 이 세 가지를 동시에 충족할 때 발생한다.‘집안일’을 통해 이 규정이 어떻게 적용되는지 살펴보자. ‘집안+일’로 구성된 합성어다. ‘집안’ 역시 ‘집’과 ‘안’이 결합한 합성어다. 발음을 해보면 누구나 [지반닐]로 말한다. 똑같이 합성어고 받침이 있는 구조인데, ‘집안’에선 연음을 했고 이게 다시 ‘일’과 어울릴 때 ‘ㄴ’이 첨가됐다. ‘집안+일’의 결합에 비해 ‘집안’에선 ③을 충족하지 못했다는 차이가 있다.6·25는 어떻게 [

-

신동열의 고사성어 읽기

會稽之恥 (회계지치)

▶한자풀이會: 모을 회 稽: 상고할 계 之: 갈 지 恥: 부끄러울 치회계산에서 받은 치욕이란 뜻으로결코 잊지 못하는 수모를 이름 - 《사기(史記)》회계산은 춘추시대 월왕(越王) 구천(勾踐)이 오왕(吳王) 부차(夫差)에게 패해 사로잡힌 곳이다. 구천은 온갖 수모를 당하고 겨우 월나라로 돌아가 20년간 쓰디쓴 쓸개를 씹으며 설욕을 벼르다 오나라를 멸망시켰다.여기서 유래한 고사성어가 회계지치(會稽之恥)다. ‘회계산의 치욕’이란 뜻으로 마음에 새겨져 결코 잊지 못하는 수치나 수모를 일컫는다. 흔히 쓰는 와신상담(臥薪嘗膽)도 오나라왕 합려와 부차, 월나라왕 구천 간에 얽히고설킨 싸움에서 유래했다. 가시 많은 거친 나무 위에서 자고 쓰디쓴 쓸개를 먹는다는 뜻으로, 목적 달성이나 복수를 위해 온갖 고난을 참고 견디는 것을 이른다.국경을 인접한 오나라와 월나라는 앙숙지간이었다. 오월동주(吳越同舟)는 ‘오나라 사람과 월나라 사람이 같은 배를 탔다’는 뜻으로 서로 미워하는 원수 간에도 공통의 어려움이 있으면 힘을 합한다는 의미다.‘이를 갈고 마음을 썩인다’는 의미의 절치부심(切齒腐心)도 뜻이 비슷하다. 진나라의 장군이던 번오기(樊於期)는 진왕에게 복수하려면 그의 목이 필요하다는 형가에게 “이는 제가 밤낮으로 이를 갈며 속을 썩이던 것입니다(此臣之日夜切齒腐心也). 이제 드디어 가르침을 받게 되었습니다”라고 말하며 스스로 자신의 가슴을 찔렀다. 자신의 목을 이용해 자신의 원수를 갚아달라는 뜻이었다. 형가는 번오기의 목으로 환심을 사 진왕에게 접근했고, 비수로 왕을 찔렀으나 몸에 못 미쳐 결국 그 자리

-

최준원의 수리 논술 강의노트

수리논술 답안 작성 때 반드시 '근거'를 밝혀야

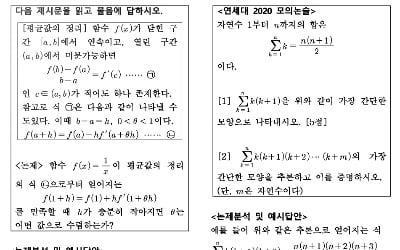

수리논술은 문제와 함께 제시문을 활용해 출제하는 유형의 시험이므로 여러 가지 판단 근거가 존재할 수 있다. 이 경우 출제자의 의도와 다소 벗어난 방향으로 답안을 작성할 수도 있는데, 다만 이때도 답안 작성의 근거가 명확하고 그 전제하에서 올바른 풀이를 기술했다면 충분한 부분 점수를 받을 수 있다. 수리논술은 수능에 비해 좀 더 자유로운 접근이 가능한 유형의 시험이므로 좋은 점수를 받으려면 이런 특성을 잘 활용해 답안 작성 시 자신의 문제 풀이 방향에 대한 근거를 확실하게 밝혀야 한다. 포인트출제자의 의도와 다른 방향의 답안이라 하더라도 그에 대한 논리적 근거가 어느 정도 타당하다면 논술에서는 좋은 점수를 받을 수 있다.

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

기존 개념을 새로 정의해서 외연을 확장하며 글 읽기

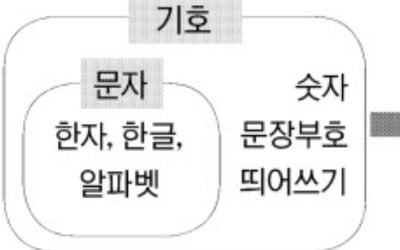

워드 프로세서에서 단어 찾기와 같은 검색은 저장되어 있는 문자열을 대상으로 검색어가 포함된 문자열을 찾는 것이다. (중략)검색이 가능하기 위해서는 검색어를 저장되어 있는 문자열의 부분 문자열과 비교하는 알고리즘이 필요하다. 예를 들어 ‘우리글’이라는 검색어를 ‘한글: 우리나라에서 창제된 우리글’이라는 띄어쓰기()가 포함된 18글자의 대상 문자열에서 검색한다고 가정해 보자. ㉠가장 간단히 떠올릴 수 있는 방법은 ‘우리글’이 3글자이므로 대상 문자열을 3글자씩 잘라 1글자씩 비교하는 것이다. ‘한글:’, ‘글:’, ‘:우’ 등과 같이 16개의 비교 대상을 만들고 이를 검색어와 각각 비교하여 모두 같은지 확인한다. 하나의 비교 대상을 확인하기 위해서는 3글자를 각각 비교해야 하므로 총 16×3번 비교를 하게 될 것이다.12. ㉠에 <보기>의 조건을 모두 추가하여 검색한다고 할 때, 이에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?[조건]●검색어에 문장 부호가 포함되지 않는 경우 문장 부호가 있는 부분 문자열은 비교 대상에서 제외한다.●검색어에 띄어쓰기가 포함되는 경우 띄어쓰기의 위치가 일치하지 않는 부분 문자열은 비교 대상에서 제외한다.-2022학년도 03월 교육청 전국연합학력평가-문자열의 부분 문자열… 한글: … 띄어쓰기()가 포함된 18글자의 대상 문자열새로운 과학기술이 나오면 기존의 개념을 또 다른 정의를 부여해 사용하기도 한다. 지문의 주요 개념인 ‘문자’가 그 사례다. 흔히 우리는 ‘문자’를 인간의 언어를 적는 데 사용하는 시각적인 기호 체계로서, 한자, 알파벳, 한글 따위라고 알고 있다. 이는 언어

-

영어 이야기

돈을 버는 건 make money, 큰돈을 버는 건 rake in

Mirae Asset Venture Investment Co. is forecast to rake in more than 400 billion won($325 million) for its investment in Moloco Inc.Mirae Asset poured 13 billion won into the artificial intelligence-powered mobile ad solutions provider and expects to enjoy more than 400 billion won worth of profit from valuation.The venture capital arm of the Mirae Asset Financial Group has been discovering leading startups in the United States, Europe, and Asia since four years ago.Three startups that the VC has invested at their early stages have risen to the ranks of unicorns or private companies worth $1 billion or more.Moloco has a post-money valuation in the range of $1 billion to $10 billion as of Aug. 17, 2021, based on calculations by PrivCo.The startup has raised a total of $192 million in funding over 6 rounds, according to CrunchBase. Their latest funding was raised on Aug 17, 2021 from a Series C round.미래에셋그룹 벤처캐피털(VC)인 미래에셋벤처투자가 몰로코에 투자해 4000억원 이상의 평가이익을 올릴 것으로 전망된다. 몰로코는 미국의 인공지능(AI) 기반 광고 솔루션 기업이다. 미래에셋은 이 회사에 130억원을 투자해 4000억원 넘는 평가차익을 거둘 것으로 예상된다.미래에셋벤처투자는 약 4년 전부터 미국, 유럽, 아시아 등에서 우량 스타트업을 발굴해왔다. 미래에셋벤처투자가 자금을 댄 초기 기업이 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)으로 성장한 사례는 몰로코를 포함해 세 곳에 달한다.비상장사 리서치 전문기업인 프리브코에 따르면 몰로코의 기업 가치는 2021년 8월 기준으로 10억달러에서 최대 100억달러에 달한다. 크런치베이스에 따르면 몰로코는 최근 여섯 차례에 걸쳐 총 1억9200만달러의 투자금을 유치했다. 가장 최근에 받은 자금은 2021년 8월의 시리즈C 투자였다. 해설미래에셋금융그룹이

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'백열[배결]전구'와 '문학열[문항녈]'

‘고유명사의 발음은 명확히 규정돼 있지 않습니다. 이런 경우 기존의 관습적 발음이 인정될 수 있습니다. 일반적인 단어의 발음이나 해당 인명의 표기 등을 두루 고려했을 때 [윤서결]로 발음하는 것이 좀 더 적절해 보입니다.’ 지난 3월 국립국어원이 홈페이지 내 게시판인 ‘온라인가나다’에 올라온 답변 요지다. 20대 대통령으로 선출된 윤석열 당선인의 이름을 어떻게 발음하는 게 좋을지 국어원이 내린 유권해석이다. 합성어냐 아니냐에 따라 ‘-열’ 발음 달라져표준어 규정의 하나인 ‘표준발음법’은 한자어 이름을 어떻게 불러야 할지 명시적 규정을 담고 있지 않다. 그로 인해 그의 이름이 널리 알려진 지 2년여가 됐건만 언중 사이에 통용되는 발음은 여전히 두 가지다. [윤성녈]과 [윤서결]. 더구나 전에는 당선인 대변인이 [성녈]로 불렀는데, 최근엔 [서결]로 발음해 더욱 헷갈린다.많은 논란과 주장이 나왔지만, 핵심은 한자어 이름을 합성어로 볼 것인지 아닌지로 귀착된다. 합성어로 보면 [성녈]이고, 한 단어로 보면 [서결]이다. 여기에 고유명사라는 특수성을 고려해 판단하면 된다. 그런데 이름의 합성어 여부 판단이 그리 간단치 않다. 합성어에 관한 변별 자체가 역사적으로 논란거리였다. 국립국어원에서는 이번 온라인가나다 답변을 통해 이름(名)을 합성어로 보지 않는다고 의견을 밝힌 셈이다.2음절 한자어를 비롯해 이름을 합성어로 보기 어려운 것은 ‘흡열/절약/독약/석양/면역’ 같은 단어 몇 개만 봐도 금세 드러난다. 한자어라는 특성상 뜻글자 결합으로 이뤄졌지만, 글자와 글자 간 경계를 느끼지 못한다. 이들은 발음할 때 자연스럽게 [흐별/저

-

신동열의 고사성어 읽기

和而不同 (화이부동)

▶한자풀이和: 화할 화 而: 어조사 이 不: 아닐 부 同: 같을 동여러 사람과 두루 화합하되바른 뜻은 꺾지 않는다는 의미 -《논어(論語)》공자가 살던 춘추시대는 정치적으로 혼란했다. 주(周) 왕실의 권위가 흔들리면서 곳곳에서 제후국의 패권다툼이 생기고, 의(義)보다는 이(利)를 좇는 자들이 많아졌다. 공자의 극기복례(克己復禮)는 사사로운 욕심을 극복하고 예(禮)로 돌아가자는 것으로, 속세의 삿됨을 나무라는 뜻이기도 하다. 극기복례는 공자가 강조한 인(仁)의 핵심이다.《논어》 자로편에는 ‘군자는 화이부동(和而不同)하고 소인은 동이불화(同而不和)한다’는 공자의 말이 나온다. 화이부동(和而不同)은 화합하되 자기의 소신이나 의로움까지 저버리지는 않는다는 뜻이다. 반대적 의미인 동이불화(同而不和)는 겉으로는 화합한 듯하지만 속으로는 딴 뜻을 품고 있다는 의미다. 군자는 사람들과 어울리면서 모나게 행동하지 않지만 바르지 않은 생각까지 동조하지는 않는다는 얘기다. 반면 소인은 교언영색으로 상대의 비위를 맞추지만 안팎이 다른 태도를 취한다는 거다.공자는 군자와 소인을 대비시켜 군자적 태도가 인간이 추구해야 할 덕목임을 강조했다. ‘군자는 권세가 생기면 덕을 어떻게 베풀까를 고민하고, 소인은 권세가 생기면 권력을 어떻게 휘두를까를 생각한다’ ‘군자는 곤궁함을 굳게 견디지만, 소인은 곤궁해지면 나쁜 짓을 생각한다’ 등에는 공자의 인간철학이 담겨 있다. 연관된 고사성어 부화뇌동(附和雷同)은 ‘우렛소리에 맞춰 함께한다’는 뜻으로, 자신의 뚜렷한 소신 없이 그저 남이 하는 대로 따라가는 것을 이른다.공자는 &l

![[몽뇨일]을 알면 우리말이 보여요](https://img.hankyung.com/photo/202204/AA.29692376.3.jpg)

!['백열[배결]전구'와 '문학열[문항녈]'](https://img.hankyung.com/photo/202204/AA.29608539.3.jpg)