-

임재관의 인문 논술 강의노트

연세대 논술은 다면적 사고와 창의적 전개를 중시

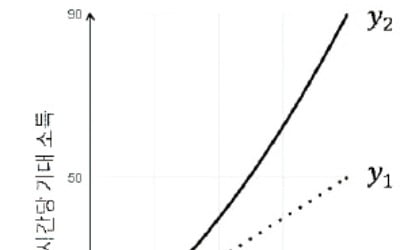

지난 시간에 보았던 연세대학교 2021학년도 기출문제 2번 세트문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다.[문제 2-1]그래프를 통해 알 수 있는 결과들을 바탕으로 <제시문 라>의 주장을 여러 이유를 들어 비판하시오. (600자 안팎, 25점)우선 2-1번입니다. <라>의 주장은 다음과 같았습니다.< “비만 문제는 소득 불평등에서 비롯한다. 삶의 방식 변화나 현대화는 비만의 갑작스러운 증가를 설명하지 못한다. 비만율을 검토해보면 소득수준이 아니라 불평등도에 따라 발생하기에 선진국 간에도 차이가 분명하다. 즉 비만 책임은 사회에 있는 것이다.” ><라>의 주장을 염두에 두며 자료를 다시 보면, 소득불평등이 비만율로 직결되지 않습니다. 특히 흰 색으로 찍힌 국민소득 하위 25% 국가들의 분포는 주장에 절대적으로 반합니다. 따라서 전반적으로 <라>의 주장이 옳지 않다는 쪽에 무게를 싣고 답안을 생각해볼 수 있습니다.그런데 <라>의 주장을 ‘비판’하는 것도 중요하지만, ‘여러 이유를 들어’ 비판하라는 조건에 주목해야 합니다. 연세대학교 논술은 다면적인 사고와 창의적인 전개를 중시하고 있으며, 이 문항은 그러한 특징을 잘 보여주고 있습니다. 따라서 <라>를 여러 측면에서 비판할 수 있는 근거들을 탐색한다고 생각하며 다시 비판의 근거를 정리해 보도록 할까요? ‘비판’은 옳고 그름을 가려보는 사유이기 때문에, 옳은 점에 대해서도 언급할 수 있는 근거를 같이 모아보죠.1) 옳은 점: 국민소득 상위 25% 국가들에 나타난 비례적 추세선. 즉 개인소득이 충분히 갖춰진 경우에 한하여 소득불평등이 높으면 대체적으로 비만율이 커지고 있으므로 이 주

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

충전기(充電機) vs 충전기(充電器)

탄소중립이 화두다. 이와 맞물려 최근 전기차가 빠르게 증가하고 있다. 전기차 충전기 보급도 급속히 늘고 있다. 이를 전하는 언론 보도 역시 낯설지 않다. “서울시는 올해 환경부 등과 함께 모두 3만5000기의 전기차 충전기를 보급할 계획입니다. 이 중 2만2000기를 서울시에서 지원할 예정입니다.” 작은 도구는 ‘그릇 器’, 큰 장치엔 ‘기계 機’ 써이때 충전기의 ‘-기’는 우리말에서 쉽지 않은 용법이다. 그 정체를 짐작하기가 꽤 까다롭다는 점에서다. 충전기의 ‘-기’가 접미사임은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 일부 명사 뒤에 붙어서 도구나 기구, 또는 기계 장비의 뜻을 더한다. ①비행기/세탁기/기중기/경운기/발동기를 비롯해 ②녹음기/면도기/주사기/각도기/세면기 등에 붙은 ‘-기’가 그런 예들이다. 접미사 ‘-기’는 우리말에서 무수한 파생어를 만들어 부족한 명사를 풍성하게 해준다.우리말 사용에 예민한 이들은 눈치챘겠지만, ①과 ②에 쓰인 ‘-기’는 형태는 같지만 내용물은 서로 다르다. 우선 어떤 도구나 장치를 나타내는 우리말 접사에는 ‘-기(機)’와 ‘-기(器)’ 두 가지가 있다. 사전적 풀이는 구별하는 데 별 도움이 되지 않는다. 용례를 통해 공통점과 차이점을 추출해 보자. ①에 쓰인 ‘-기’는 機, 즉 ‘기계’의 뜻을 나타내는 말이다. 비교적 규모가 큰 기계장비에 붙인다고 알아두면 된다. 이에 비해 器는 ‘기구’ ‘도구’ ‘그릇’의 뜻을 나타낸다. ②에 해당하는 말로, ‘-機’에 비해 상대적으로 작은 물건에 쓰는 개념임을 알 수 있다.전기차 충전기는 어디에 해당할

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

주장을 말하는 글에서 꼭 찾아야 할 것은 근거!

죄형 법정주의란 어떠한 행위가 범죄이고 그 범죄를 어떻게 처벌할 것인지 미리 성문의 법률로 규정하여야 한다는 원칙이다.(중략)조선 시대 형법은 범죄의 종류, 범죄자나 피해자의 신분 등을 개별적으로 구분하고 이에 따라 형량이 결정되는 정형주의적 형식을 따랐다. 조선 시대 형법의 일반법으로 적용되었던 대명률의 ‘단죄인율령조’에 따르면 죄명을 확정할 때는 반드시 율령*을 따르고 이를 위반할 경우 벌을 준다고 하였다. 이러한 규정은 법관이 외부의 압력으로부터 영향을 받지 않도록 함과 동시에 법관이 임의적으로 판단해 범죄의 여부를 결정할 수 없도록 했다는 점에서 죄형 법정주의와 동일한 원리가 작동했다고 할 수 있다.그런데 조선 시대 형법은 구체적이고 개별적인 사안을 하나하나 열거하는 형식이었기 때문에 어떤 사안에 각 조항을 곧바로 적용하기에는 용이했지만 실제 발생하는 모든 사안을 열거할 수는 없었다. 그래서 어떤 사건을 적용할 때 이에 대응되는 규정이 없어서 법률의 흠결이 생길 경우도 있었다. … 죄를 결정할 때 자의적인 유추가 개입할 수 있으므로 조선 시대의 형법은 죄형 법정주의에 위배된다고 보는 입장의 근거가 되기도 한다.하지만 어떤 이들은 인율비부가 정형주의를 따랐던 조선 시대 형법상 어쩔 수 없는 선택이었다고 본다. 인율비부는 정형주의의 한계를 극복하기 위해 동원된 법 적용 방법으로서 구체적인 법률들을 추상화하는 특수한 해석 방법이라는 것이다. 따라서 조선 시대 형법에서 죄형 법정주의를 발견하려는 이들은 인율비부가 조선 시대 형법상 필연적이었음을 감안해야 한다고 본다.- 2021학년도 10월 교육청 전국연합학력평

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'V자形 경기회복'과 '일본型 장기침체'

# 삼성전자는 올해 초 열린 세계 최대 IT·전자쇼 ‘CES 2022’에서 32형 게이밍 모니터를 선보였다. 퀀텀 미니 LED(발광다이오드)를 적용한 이 제품은 최고혁신상을 받았다.# LG전자는 졸업·입학 시즌을 맞아 ‘2022년 아카데미 페스티벌’을 열고 성능과 디자인을 향상시킨 노트북 ‘LG그램’ 14·15·16·17형 신모델을 내놨다. ‘-형(形)’과 ‘-형(型)’ 구별하기 쉽지 않아두 사례는 TV나 컴퓨터 모니터를 말할 때 흔히 접하는 내용이지만 자칫 이해하는 데 곤혹스러움을 느끼는 이도 있을 것이다. 특히 ‘32형’이니 ‘14·15·16·17형’이니 하는 표현은 사전 지식이 없으면 무슨 말인지 모를 수 있다. 우리말에서 아직 뿌리를 내리지 못했다는 점에서 ‘방황하는 말’이라고 할 만하다.32형 모니터는 32인치 크기의 모니터를 말한다. ‘인치’는 영미에서 쓰는 야드파운드법에 따른 길이의 단위다. 1인치는 미터법으로 바꾸면 약 2.5cm이니, ‘32형’은 대략 80cm 크기의 모니터를 가리킨다. 인치를 인치라 부르지 못하게 된 까닭은 물론 우리나라가 미터법을 채택했기 때문이다. 인치는 비(非)법정단위라 ‘공식적’으로는 사용이 금지된 말이다. 하지만 법정용어는 바뀌었어도 소비자들의 인식은 여전히 ‘인치’를 버리지 못했다. 그래서 편법으로 생긴 게 ‘-형’이다. 미터법으로 넘어가기 전, 부족하지만 일종의 과도기적 표현인 셈이다.문제는 이런 모호성이 우리말을 좀 더 ‘쉽고 편하게’ 쓰는 데 걸림돌로 작용할 수 있다는 점이다. ‘32형’ 같은 표현은 그 자체로는 구체적 의

-

최준원의 수리 논술 강의노트

수리논술의 결정적 변수…계산집중력을 높여야

수리논술에서 당락을 결정하는 의외의 요인은 바로 계산력이다.문제를 잘 파악하고 적절한 해결 방법을 찾았더라도 계산력이 이를 뒷받침해주지 못한다면 아무 소용이 없게 된다. 올바른 식을 세우고 정확한 계산에 의해 정답을 찾아가는 과정이 수리논술의 핵심임을 명심하고 평소에도 계산집중력을 높이기 위한 노력을 꾸준히 해야 한다. 포인트계산집중력을 높이기 위해서는 극한, 적분, 시그마 등의 수식 기호를 능숙하고 올바르게 사용하는 것이 필요하다.

-

영어 이야기

'접속사 + 절1, 절2' 문장형태에서 주어가 같을 때…접속사와 절1 주어 생략하고 분사구문형태로 표현

The globe has huge temporal dimensions. For ages barren nature existed without living things. Life began on earth some 3.5 billion years ago, but modern humans (Homo sapiens) appeared perhaps less than half a million years ago. Although latecomers among the living things, humans as a species have transformed the earth the most. Many of these transformations have not been beneficial to the other speciesnor to humans. Today ecological damage is not merely a set of local phenomena. Environmental degradation is a global problem.《Encountering the past in nature》 중에서지구는 엄청난 시간의 범위를 갖는다. 오랫동안 황량한 자연이 생물체 없이 존재했다. 대략 35억 년 전에 생물체가 나타났지만 현대의 인간(호모사피엔스)이 출현한 지는 아마도 50만 년이 안 된다. 비록 우리 인간은 다른 생명체에 비해 늦게 출현했지만, 하나의 종으로서 인간은 지구를 가장 많이 변화시켰다. 이런 변화 중 많은 것은 다른 종뿐만 아니라 인간에게도 이롭지 않다. 오늘날 생태계 피해는 단순히 특정 지역의 문제가 아니다. 환경 악화는 전 지구적 문제다. 해설개별적인 두 개의 절을 연결할 때 사용하는 접속사 중 하나인 although는 ‘비록 …이지만’이라는 의미를 지니고 있습니다. 예를 들어 Although the car is old, it still runs well이라는 문장은 ‘비록 그 차는 낡았지만, 여전히 잘 작동한다/달린다’는 의미입니다. 그런데 although 다음에 문장이 아닌 구(phrase)가 나오는 경우가 있습니다. 본문의 Although latecomers among the living things, humans as a species have transformed the earth the most가 그 예라고 할 수 있습니다. 이때 접속사 although 다음에 명사구가 옵니다만 although humans are latecomers among the living things의 의미가 있습니다. 어떻게 이런 의미를 지니는지 자

-

신동열의 고사성어 읽기

敎學相長 (교학상장)

▶한자풀이敎: 가르칠 교 學: 배울 학 相: 서로 상 長: 성장할 장가르치고 배우면서서로가 성장한다는 뜻 -《예기(禮記)》중국의 오경(五經)은 유교의 대표적 다섯 개 경서로, 공자가 편찬 및 저술에 관계했다고 해 존중되는 《역경(易經)》 《서경(書經)》 《시경(詩經)》 《예기(禮記)》 《춘추(春秋)》를 가리킨다. 전통적인 중국 정신문화의 바탕을 보여주며 사서(四書: 논어·맹자·대학·중용)와 함께 한국의 사상과 학문에 미친 영향도 크다.《예기(禮記)》의 학기편에는 이런 말이 나온다.“좋은 안주도 먹어보지 않으면 그 맛을 알 수 없고, 참된 진리도 배우지 않으면 그 장점을 알 수 없다. 그러므로 배운 뒤에야 자신의 부족함을 알고, 가르친 후에야 비로소 어려움을 안다. 자신의 부족함을 알아야 스스로 반성하고, 어려움을 알아야 스스로 보강할 수 있다. 그러니 ‘가르치고 배우면서 함께 성장한다’(敎學相長).”교학상장(敎學相長)은 배우고 가르치면서 서로가 성장한다는 뜻이다. 가르침에도 배움이 있으니 교만하지 말라는 뜻도 담겨 있다. ‘벼는 익을수록 고개를 숙인다’는 우리 속담을 연상시킨다. 학문이 아무리 깊어도 가르치다 보면 자신의 부족함을 깨닫고 배우는 것이 적지 않다는 의미다.《논어(論語)》 자한(子罕) 편에 나오는 후생가외(後生可畏)도 함의가 비슷하다. 뒤에 오는 자는 젊고 기력이 왕성해 쉬지 않고 배우니 먼저 태어난 사람이 경계해야 한다는 뜻이다. 《서경(書經)》에 나오는 효학반(斅學半)도 교학상장과 뜻이 같다. 효반학은 은(殷)나라 고종(高宗) 때의 명재상 부열(傅說)이 한 말로 남에게 학문을 가르치는 일

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

충분히 설명을 해 주는, 친절한 국어 선생님

법 원리주의에서는 법 규범을 법 규칙과 법 원리로 나누어 파악한다. 법 규칙은 확정적 규범 내용을 갖는 반면 법 원리는 이념적 당위로서, 주어진 상황에서 무언가를 최대한 실현할 것을 요청하는 규범 내용을 갖는다.(중략)법 규칙은 구성 요건과 그에 따른 법률 효과의 발생이 확정적으로 규정된 법 규범이다. 즉 법 규칙은 법 규범이 정하는 요건이 사실로 발생하면 그에 대응하는 법률 효과가 반드시 발생한다. 법 규칙을 해석하여 적용하는 과정은 논리적 작동의 수행으로 이뤄진다. 통상 법적 삼단논법이라고 부르는 이 논리적 작동의 수행은 법 적용을 두 가지 전제로부터 연역되는 자명한 추론으로 간주한다. 이때 대전제는 법 규범이고 소전제는 법 규범의 적용 조건으로 확인된 사실이다. 적용 조건의 확인은 조사를 거친 사실이 법률상의 구성 요건을 충족하고 있다는 판단을 통해 이뤄진다. 법적 결론은 사실 관계에 법 규범을 적용하여 도출한다.(중략)법 원리는 법률 효과의 발생이 주어진 조건 아래에서 가능한 최대로 실현되는 형식을 가지는 법 규범이다. 즉 법 원리는 법에서 정한 요건이 충족될 경우 발생하는 법률 효과가 확정돼 있지 않다.- 2021학년도 10월 교육청 전국연합평가 - 법 규범을 법 규칙과 법 원리로 나누어 파악한다. … 법 규칙은 … 반면 법 원리는상위 개념은 하위의 등위 개념을 포함한다. 이때 등위 개념을 반대 관계로 이해하면 글 읽기에 도움이 되는 경우가 많다.지문에서도 ‘법 규범’의 하위에 있는 ‘법 규칙’과 ‘법 원리’는 등위 개념이다. 그것이 반대 속성을 지니고 있음은 ‘반면’이라는 어휘를 통해 느낄 수 있다. 지문의