-

홍성호 기자의 열려라 우리말

"대막을 장식하다"…규범과 일탈의 줄타기

“올 가을에는 유럽의 명문악단으로 꼽히는 영국 런던심포니오케스트라가 한국에서 열리는 ‘월드클래스 콘서트 시리즈’의 대막을 장식한다.” “KGC인삼공사가 DB와 접전 끝에 1점 차 승리를 거두며 2021년 프로농구 대막을 장식했다.” 대중매체의 보도언어는 늘 ‘규범’ 준수와 ‘일탈’의 유혹 사이에서 줄타기를 한다. 규범어를 기반으로 하지만 딱히 거기에 얽매이지는 않는다. 서술어로 쓰인 ‘대막을 장식하다’도 그런 일탈 가운데 하나로 주목할 만하다. ‘대막(大幕)’은 사전에 없지만 현실에선 통용이 말은 분명 눈에 익은데 어딘지 모르게 이질감을 준다. ‘대막을 장식하다’가 정상적인 표현에서 살짝 ‘일탈’해 있기 때문이다. 이 말은 기왕에 쓰던 몇 가지 표현이 뒤섞인 형태다.우선 ‘대미(大尾)를 장식하다’란 말이 있다. 어떤 일의 맨 마지막을 의미 있게 마무리한다는 뜻이다. 비슷한 말로 ‘대단원의 막을 내리다’도 흔히 쓴다. ‘대단원’은 연극이나 소설 등에서, 모든 사건을 해결하고 끝을 내는 마지막 장면을 나타내는 말이다. 대미나 대단원이나 비슷한 뜻인데, 서술어 결합에서 차이가 있다. 대미는 ‘장식하다’와 어울리고, 대단원은 ‘막을 내리다’와 호응한다.‘대막’은 사전에 없는 말이다. 정체불명의 말이 통용되고 있는 셈이다. 다만 쓰임새를 통해 원형을 짐작해볼 수 있다. 우선 ‘대단원의 막’을 줄여서 ‘대막(大幕)’이라고 했을 것이다. 그렇다면 서술어로는 자연스럽게 ‘내리다’를 취해야 한다. 하지만 비록 일탈했다곤 해도 ‘대막을

-

최준원의 수리 논술 강의노트

증명 문제가 막힐 땐 '기본 성질'을 떠올려라

수리논술의 모든 증명 문제의 기본 바탕은 더 이상 증명하지 않고 사실로 받아들이는 명제, 즉 ‘공리’로 구성돼 있으며 교과서에서는 이를 각 단원의 ‘기본 성질’로 다루고 있다. 수리논술에서는 특히 극한 단원에서 증명 문제가 많이 출제되는데, 거의 예외 없이 ‘극한의 기본성질’을 가지고 증명 문제를 해결하게 되므로 이를 잘 익히고 적용하는 연습을 꾸준히 해봐야 한다. 포인트공리에는 교과서의 ‘기본성질’로 언급하지 않더라도 ‘분모에는 숫자 0이 올 수 없다’ 등과 같이 자명하게 성립하는 공리가 있다.

-

신동열의 고사성어 읽기

連理枝 (연리지)

▶한자풀이連: 이을 연 理: 이치 리 枝: 나뭇가지 지나무가 맞닿아 하나가 됨애뜻한 남녀의 정을 이름- 백거이의 시 《장한가》양귀비(楊貴妃)는 당나라 현종의 마음을 사로잡아 권세를 누린 인물이다. 그는 안사의 난으로 도주 중 자결 아닌 자결로 비극적 종말을 맞았다. 경국지색(傾國之色)은 나라를 위태롭게 할 만큼 아름다운 여인을 일컫는데, 양귀비도 그중 한 인물이다.당나라 시인 백거이(白居易)의 ‘장한가(長恨歌)’는 당현종과 양귀비의 사랑을 노래한 시다.칠월칠일 장생전에서깊은 밤 사람들 모르게 한 약속하늘에서는 비익조(比翼鳥)가 되기를 원하고땅에서는 연리지(連理枝)가 되기를 원하네높은 하늘 넓은 땅 다할 때가 있건만이 한(恨)은 끝없이 계속되네연리지(連理枝)는 뿌리가 다른 나뭇가지가 서로 엉켜 마치 한나무처럼 자라는 현상이다. 매우 희귀한 현상으로 남녀 사이, 혹은 부부애가 각별함을 비유한다. 예전에는 효성이 지극한 부모와 자식을 이르기도 했다. 효성과 관련해서는 《후한서(後漢書)》 채옹전(蔡邕傳)에 이런 얘기가 전해온다. 후한 말의 문인인 채옹은 효성이 지극했다. 그는 어머니가 병으로 자리에 눕자 3년 동안 옷을 벗지 못하고 살펴드렸다. 병세가 악화되자 100일 동안이나 잠자리에 들지 않고 보살피다가 돌아가시자 무덤 곁에 초막을 짓고 시묘(侍墓)살이를 했다. 그 후 옹의 방 앞에 두 그루의 싹이 나더니 점점 자라서 가지가 서로 붙고 결(理)이 이어져 마침내 한그루처럼 되었다. 사람들은 이를 두고 채옹의 효성이 지극해 부모와 자식이 한몸이 된 것이라고 했다.시에 나오는 비익조(比翼鳥)는 암컷과 수컷의 눈과 날개가 하나씩이어서 짝을 짓

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

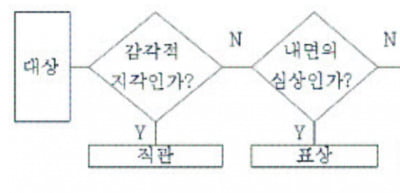

개념 정의는 본질, 내포, 외연, 판정 기준 등 알려준다

6. (가)에 따라 직관ㆍ표상ㆍ사유 의 개념을 적용한 것으로 적절하지 않은 것은?‘직관’은 주어진 물질적 대상을 감각적으로 지각하는 지성이고, ‘표상’은 물질적 대상의 유무와 무관하게 내면에서 심상을 떠올리는 지성이며, ‘사유’는 대상을 개념을 통해 파악하는 순수한 논리적 지성이다. 이에 예술, 종교, 철학은 각각 ‘직관하는 절대정신’ ‘표상하는 절대정신’ ‘사유하는 절대정신’으로 규정된다. 헤겔에 따르면 직관의 외면성과 표상의 내면성은 사유에서 종합되고, 이에 맞춰 예술의 객관성과 종교의 주관성은 철학에서 종합된다.① …을 바라보는 것은 직관을 통해, …을 상기하는 것은 표상을 통해 이루어지겠군.② …을 상상하는 것과, 그 후 …을 떠올려 보는 것은 모두 표상을 통해 이루어지겠군.③ …을 보는 것은 직관을 통해, …을 상상력 개념…에 따라 분석하는 것은 사유를 통해 이루어지겠군.④ …개념을 설정하는 것은 사유를 통해, 이를 바탕으로 새로운 감각을 일깨우는 작품의 창작을 기획하는 것은 직관을 통해 이루어지겠군.⑤ 도덕적 배려의 대상을 생물학적 상이성 개념에 따라 규정하는 것과, 이에 맞서 감수성 소유 여부를 새로운 기준으로 제시하는 것은 모두 사유를 통해 이루어지겠군.- 2022학년도 대학수학능력시험 - 감각적으로 지각하는 지성… 내면에서 심상을 떠올리는 지성… 개념을 통해 파악하는… 논리적 지성개념은 정의되고, 내포와 외연을 갖는다고 했다. 내포는 개념이 갖고 있는 본질(남다른 특성)로서 정의의 종차에 해당하고, 외연은 개념에 속하는 사례라고도 했다.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

20代 대선-20代 표심…代 , 같은 글자 다른 의미

20대 대선에서는 유난히 2030세대가 주목을 받았다. 이들의 시선이 어디로 향하느냐에 따라 선거 판세가 요동쳤다. 대선 후보들도 이들의 표심(票心)을 잡기 위해 ‘3대 청년공약’이니 ‘5대 청년 권리장전’이니 하는 정책들을 쏟아냈다. ‘20대 대선, 20~30대 표심, 3대 공약.’ 짧은 문구지만 여기에는 우리말을 이해하는 데 필요한 특성 몇 가지가 담겨 있다. 말의 정체 알아야 정확한 쓰임새 구사해무엇보다 ‘-대’ 자가 여러 의미로 쓰였음이 눈에 띈다. 형태는 같아도 의미는 다르다는 것을 모국어 화자는 직관적으로 알 수 있다. 한자로 하면 좀 더 구체적으로 보인다. ‘20代 대선. 20代 표심, 3大 공약’이다.대개 말의 의미는 문맥을 통해, 또는 발화의 맥락을 통해 자연스레 알게 된다. 하지만 일부 단어는 같은 형태로 여러 가지로 쓰이기 때문에 구별하기가 쉽지 않을 때도 있다. 물론 이런 경우는 형태만 같을 뿐 실제로는 다른 단어다. 그중 ‘대’는 의미와 기능별로 용법이 까다롭다. 의존명사, 자립명사, 접미사, 접두사 등 다양하게 쓰이기 때문이다. 그에 따라 띄어쓰기도 달라진다. 말의 정체를 제대로 알아야 쓰임새를 정확히 구사할 수 있다.우리말 ‘대’는 적어도 다섯 가지를 알아둬야 한다. ‘大-臺-代-帶-對’가 그것이다. 비교적 쉬운 것부터 살펴보자. 大는 ‘큰 대’ 자다. ‘세계 7대 불가사의’ ‘한국 30대 기업’ 같은 데 쓰인 글자다. ‘일자리 3대 공약’ 등 일상에서 흔히 접하는 말이다.‘대(臺)’의 쓰임새도 활발하다. 이는 ‘토대, 무대’를 뜻한다. 그래서 원래 ①받침이 되는 시설이나 이용

-

신동열의 고사성어 읽기

落花流水 (낙화유수)

▶한자풀이 落: 떨어질 낙 花: 꽃 화 流: 흐를 유 水: 물 수힘이나 세력이 쇠퇴해 간다는 의미남녀 간의 애틋한 그리움도 비유 - 고변의 시 《방은자불우》하나의 고사성어가 여러 뜻을 담고 있는 경우가 많다. 낙화유수(落花流水)가 그 사례다. 뜻 그대로는 ‘지는 꽃과 흐르는 물’이라는 의미로 가는 봄의 경치를 나타내거나 힘과 세력이 약해져 보잘것없이 쇠해 가는 것을 비유한다. 이는 당나라 시인 고변이 지은 시(詩) 〈방은자불우(訪隱者不遇)〉에 나오는 다음 구절에서 유래한다.‘떨어지는 꽃이 강물 위로 흐르는 데서 넓은 세상을 알고(落花流水認天台) 술에 반쯤 취하여 한가하게 읊으며 혼자서 왔다(半醉閑吟獨自來)’늦봄의 풍경을 묘사한 시로 쇠잔영락(衰殘零落)하며 흐르는 세월을 읊고 있지만 쇠락해져 가는 자신의 신세를 한탄하는 뜻도 담고 있다. 또한 낙화유수는 떨어지는 꽃에 정(情)이 있으면 물에도 정이 있어 떨어지는 꽃은 물이 흐르는 대로 흐르기를 바라고 물은 떨어지는 꽃을 띄워 흐르기를 바란다는 뜻으로, 남녀가 서로 그리워함을 이르는 말로도 쓰인다. 구곡간장(九曲肝腸)도 아홉 번 구부러진 간과 창자라는 뜻으로 굽굽이 사무친 그리워하는 마음을 뜻한다. 전전반측(轉轉反側)은 이리저리 뒤척인다는 의미로, 걱정으로 마음이 괴로워 잠을 이루지 못함을 이르는 말이지만 원래는 사모하는 마음에 잠이 들지 못한다는 뜻이다.백구과득(白駒過隙)은 ‘흰 망아지가 문틈으로 지나가는 순간을 본다는 뜻으로, 세월이 빨리 지나가는 것 또는 덧없는 인생을 이르는 고사성어로 《장자》 지북유에 나오는 다

-

임재관의 인문 논술 강의노트

성균관대, 전통적 인문논술 유형 따라 출제

안녕하세요, 생글생글 독자 여러분. 오늘은 성균관대학교 대입논술문제를 다뤄보려 합니다. 2023학년도 성균관대 논술전형에는 변화사항이 몇 개 있어요. 우선 논술전형의 반영비율 변화가 눈에 띕니다. 2022학년도(작년)에는 논술전형에서 교과의 실질적 반영 비중이 높아 5등급이 넘어갈 경우 상당한 문제가 있었는데, 예고안에 따르면 올해는 교과 반영을 폐지해 100% 논술 실력만으로 힘겨루기를 할 수 있는 상황이 됐습니다.수능 최저자격도 완화됐습니다. 전년도까지는 영어 2등급을 별도로 하여 국, 수, 탐(2개 과목 평균, 절사) 중 2합 4(글로벌계열은 2합 3)의 최저자격을 두고 있었으나, 올해부터는 영어를 별도로 두지 않고 탐구는 상위 1과목만 반영해 3합 6(글로벌계열은 3합 5)의 최저자격으로 완화됐습니다. 수능에서 영어가 어려워지면서 평소에 영어를 잘하다가도 막상 수능에서 70점대 후반으로 영어 점수를 받은 학생들이 대거 탈락하곤 했는데, 이제는 이런 변수가 없어진 셈이지요. 영어를 잘하는 학생들의 경우 최저자격을 맞추기가 더욱 쉬워졌기에 인문계 응시자들에게는 희소식이라고 볼 수 있겠습니다.성균관대는 논술고사에서 다양한 변화를 시도하면서 우수한 학생들을 선별하려 합니다. 예를 들어 전년도에는 기존처럼 5~7개의 제시문이 아니라 3개의 다소 긴 제시문을 출제하는 등의 변화를 주고 있지요. 그러나 기본적으로는 전통성을 중시하는 학교답게 논술문제도 일정한 출제패턴을 따르고 있습니다. 1번에서는 분류하고 요약하는 문제를 통해 문해력과 비교의 사고력을 측정하고, 2번 문제에서는 자료의 함의를 해석하고 입장과 견주는 문제를 통해 해석력과 비판적 사고력을 평가

-

영어 이야기

경제기사에 언급된 금리동결, hold 단어 대신…leave the base rate unchanged로 썼죠

South Korea’s central bank expects consumer inflation to hit an 11-year high this year as oil prices jumped above the $100 a barrel level for the first time since 2014 following Russia's military attack on Ukraine.The Bank of Korea(BOK) on Thursday signaled further interest rate hikes later this year after leaving the base rate unchanged at 1.25% considering the impact of external factors such as the escalating crisis in Ukraine on the economy.The BOK raised its inflation forecast for this year to 3.1%, the highest since 2011 when consumer prices surged 4%, from the previous prediction of 2%. Prices in Asia’s fourth-largest economy rose by a decade-high 2.5% in 2021.“If the conflict between Russia and Ukraine develops into a full-scale war, that will cause an imbalance in raw materials supply and demand, pushing up domestic prices,” said BOK Governor Lee Ju-yeol in a press conference, adding the revised forecast has not reflected the worst case of an all-out war.한국의 중앙은행이 올해 소비자물가가 11년 만에 최고치를 찍을 것으로 전망했다. 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 유가가 2014년 후 처음 배럴당 100달러 이상으로 급등했기 때문이다.한국은행은 지난달 24일 금융통화위원회에서 기준 금리를 1.25%로 동결했다. 하지만 연내 추가적인 금리 인상 가능성을 시사했다. 우크라이나 사태 등 외부 변수가 경제에 미칠 영향을 고려해서다. 올해 물가상승률 전망치는 종전 2%에서 3.1%로 상향 조정했다. 이 수치가 현실화되면 4%의 물가상승률을 기록했던 2011년 후 최대 상승폭이 된다. 지난해 한국 물가상승률은 2.5%로 10년 만에 최고치를 기록했다.이주열 한국은행 총재는 기자회견에서 “만약 러시아와 우크라이나 간 분쟁이 전면전으로 치달으면 원자재 수급에 불균형이 발행해 국내 물가의 상승 요인이 될