-

강홍민 기자의 직업의 세계

"제가 이어준 남녀, 500쌍 결혼했죠"

하락하는 혼인·출산율 잡아주는 직업, 조연호 듀오 선임 커플매니저2017년 26만7000건, 2019년 23만9000건, 2021년 19만3000건. 혼인 건수가 매년 줄고 있다. 자연스레 출산율도 떨어진다. 작년 합계출산율은 0.78명. 세계 최저다. 결혼과 출산 기피 현상 속 주목받는 직업이 있다. 싱글 남녀의 인연을 이어주는 커플매니저다. 18년간 500쌍 이상을 결혼으로 이끈 조연호 듀오 선임 커플매니저를 만나 직업인으로서 커플매니저의 세계를 알아봤다.▶젊은 세대에서 결혼을 하지 않으려는 현상이 있는데 현장에서도 느끼시나요.“커플매니저들 사이에서도 위기라고 얘기하는데 젊은 층에서 결혼정보회사 가입자는 오히려 늘었어요. 결혼 조건을 갖추기도 쉽지 않고 육아를 비롯해 힘든 일이 많아 결혼을 포기하는 분들이 있는 반면에 내가 원하는 조건의 이성을 적극적으로 찾는 분들도 늘어난 거죠. 비용을 지불하고 내가 원하는 조건의 이성과 만나는 것을 선호하는 분위기로 바뀌고 있어요.”▶젊은층 가입자가 많다는 건 다소 의외네요.“저희도 놀랐어요. 코로나19 이후 가입자가 더 늘었어요. 외부 활동이 줄어들면서 이성을 만날 기회도 줄어든 것이 배경인 것 같아요. 젊은 회원들 중에서는 데이팅 앱을 이용해 이성을 만나는 분들도 있는데 상대방이 검증되지 않는다는 문제, 그리고 상대와 이어지게 하는 역할이 없다는 문제가 있어 만족스럽지 않다는 분들도 있어요. 인공지능(AI) 매칭도 있다고 하지만 사람과 사람을 이어주는 일에는 미묘한 부분이 있거든요. 저희 같은 커플매니저의 역할이 크다고 볼 수 있죠.”▶커플매니저는 구체적으로 어떤 일을 하는 직업인가요.“결혼정보회사의 커플

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

반대 관계를 고려해 근거들을 이해해야

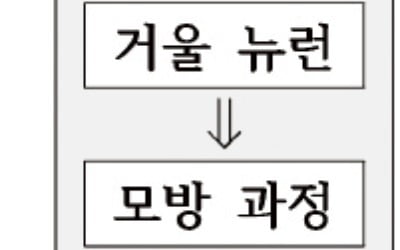

인간의 거울 뉴런은 뇌의 다른 부분과 함께 작용하여 모방의 수준을 높인다. ㉠거울 뉴런이 인간의 모방 과정에 관여한다고 보면, 인간은 있는 그대로를 따라 하는 모방 메커니즘을 통해 비효율적인 것처럼 보이는 행동까지도 정확히 모방할 수 있게 되었다고 생각할 수 있다.(중략)밈은 물리적 실체가 아니므로 구체적 단위를 설정하기 어렵고, 복제 원리가 불명확하다는 점을 지적하면서 ㉡밈의 존재나 기능에 대해 회의적인 입장을 보이는 사람도 있다. ㉢밈 이론 지지자들은 이를 반박하기 위해 신경 과학 관점에서 밈을 설명하려 한다. 밈은 모방에 의해 뇌에서 뇌로 전달되므로 인간 뇌의 특정 신경 세포 다발이 연결되어 밈을 구성한다는 것이다. 이런 관점에서라면 모방 능력이 밈을 촉발시켰고 그 밈은 다시 모방 능력을 발달시키는 역할을 했다고 할 수 있을 것이다. 밈의 관점에서 문화 전달을 설명하려는 밈 이론은 사상과 문화 등이 전파되고 확산되는 방법을 설명하는 유용한 도구라고 할 수 있다.- 2023학년도 교육청 전국연합학력평가 -거울 뉴런이 인간의 모방 과정에 관여한다고 보면, 인간은 … 모방 메커니즘을 통해 비효율적인 것처럼 보이는 행동까지도 … 모방할 수 있게 되었다고 생각할철수 쌤은 의견과 근거(관점)의 관계를 의식하며 읽는 버릇이 있다고 했다. ‘A다고 보면 B다고 생각하다’는 관점과 의견의 관계를 보여 주는 문장 구조다. 지문에서도 ‘모방 메커니즘을 통해 … 행동… 모방할 수 있게 되었다고 생각’한다고 의견을 말하고 있다. 그런 의견을 갖게 한 관점은 ‘거울 뉴런이 인간의 모방 과정에 관여한다’는 것이다. 철수 쌤은 이를

-

신동열의 고사성어 읽기

청운지지 (靑雲之志)

▶한자풀이靑: 푸를 청雲: 구름 운之: 갈 지志: 뜻 지푸른 구름의 뜻을 품다입신출세의 대망을 의미 -<당시선(唐詩選)>왕발(王勃)은 초당 4걸(初唐四傑)로 불리는 당나라 초기의 대표적 시인이다. 종래의 완미(婉媚: 융통성이 없이 올곧고 고집이 강함)한 육조시(六朝詩)의 껍질을 벗고 참신하고 건전한 정감을 읊어 성당시(盛唐詩)의 선구자가 됐다. 그는 특히 기-승-전-결의 네 구로 된 오언절구(五言絶句)에 뛰어났으며, <왕자안집(王子安集)> 등의 시집을 남겼다.왕발의 등왕각시서에는 “곤궁한 때에는 더욱 더 뜻을 굳게 가져 청운의 뜻(靑雲之志)을 버리지 않는다”는 구절이 있다. ‘청운의 뜻’은 푸른 구름을 품는다는 의미로 입신출세하려는 야망을 이른다. 입신출세는 유가의 지향점이기도 했다.왕발보다 스물네 살 아래인 당나라의 문인 장구령(張九齡)은 어진 재상이었지만 간신 이임보(李林甫)의 모략으로 벼슬길에서 파직돼 초야(草野)에서 여생을 보냈다. 그가 지은 조경견백발(照鏡見白髮)의 오언절구에도 비슷한 구절이 있다.“옛날에는 청운(靑雲)의 뜻을 품고 벼슬길에 나아갔는데/어느새 늙어 백발의 나이가 되었구나/누가 생각이나 했으랴/거울 속에서 나와 내 그림자가 서로 측은(惻隱)히 여기게 되리라고(宿昔靑雲志 蹉白髮年 唯知明鏡裏 形影自相憐).”젊었을 때 청운의 뜻을 품고 재상까지 오른 자신의 늙은 모습을 보며 흘러간 세월을 아쉬워하는 마음을 토로한 시다.참고로 삼도지몽(三刀之夢)은 ‘칼 세 자루의 꿈’이라는 뜻으로 출세의 길몽을 의미한다. 진(晉)나라 왕준(王濬)이 칼 세 자루를 들보에 걸어놓았는데, 어느 날 또 한 자루 더 걸어놓

-

최준원의 수리 논술 강의노트

'수열의 극한'에 자주 쓰이는 유용한 공리들

수열의 극한은 미적분의 첫 단원이면서 수리논술의 논증 추론에 자주 출제되는 내용이다. 교과서에 언급된 사칙연산 및 부등식에 관한 기본 성질(분배 법칙과 샌드위치 법칙)이 주로 수열의 극한과 관련된 논제의 증명 근거로 활용되며, 여기에 몇 가지 기본 공리가 추가돼 같이 사용된다. 특히 추가로 사용되는 공리들은 자명하면서도 증명의 결정적 근거로 자주 쓰이므로 그 활용도가 매우 높다.다음의 예시 논제를 통해 이들 기본 공리가 실제 증명에서 어떻게 쓰이는지 익혀보자.포인트수열의 극한에 자주 사용되는 공리들 ① An → α, Bn → ∞일 때 α > 0이면 (An·Bn) → ∞ α < 0이면 (An·Bn) → -∞ ② An > Bn일 때, Bn → ∞이면 An → ∞ ③ An > 0일 때, 1/An → ∞ ⇔ An → 0

-

학습 길잡이 기타

"생글생글, 수업 교재로 써요" 48%…"콘텐츠 품질 우수, 만족스럽다" 94%

한국경제신문이 중·고등학생용 경제·논술 신문 생글생글 800호 발행을 앞두고 일선 교사들을 상대로 실시한 설문조사에서 콘텐츠 품질이 ‘우수하다’ ‘만족스럽다’는 답변이 94.2%에 이른 것으로 나타났습니다. 논술형 수능 도입 필요성이 조명받고 있는 상황에서 학교 현장의 생글생글에 대한 만족도가 압도적으로 높게 나온 겁니다.이번 조사는 생글생글 ‘티처 가이드’(teacher guide) 신청 교사 368명을 대상으로 실시했습니다. 생글생글 티처 가이드는 한경 경제교육연구소가 현장 지도 교사들을 위해 지난달 20일부터 발행하고 있는 뉴스레터입니다. 생글생글의 주요 기사를 한경 논설위원들이 심도 있게 풀어주는 교사용 보충자료이지요. 티처 가이드 신청 교사들은 이번 설문에서 총 138명(37.5%)이 응답했습니다. 생글생글에 대한 교육 현장의 기대가 얼마나 큰지를 보여주는 사례로 해석됩니다.교사들은 생글생글에 대해 만족하는 이유로 ‘경제를 중심으로 사회 주요 이슈를 잘 정리해준다’ (36.6%), ‘경제교육 콘텐츠로 생글생글 만한 게 없다’(25.5%), ‘청소년 눈높이에 잘 맞는다’(22.2%), ‘1년 뒤 다시 봐도 좋은 기사다’(9.9%) 등을 꼽았습니다. 생글생글 구독이 긍정적 효과를 낳고 있다는 답도 93.4%에 달했습니다. 구체적으로 ‘중요 사회 이슈에 대한 학생들의 이해도가 높아졌다’(56.6%), ‘진로 탐구 및 진학 준비에 도움 된다’(28.3%), ‘글쓰기 수준이 향상됐다’(9.6%)는 답변이 나왔습니다.교사들은 생글생글을 여러 용도로 활용하는 것으로 나타났습니다. 창의적 체험활동 등 교내 동아리 활동의 주교재로 쓰거나, 사회&mid

-

영어 이야기

변함없이 굳건할 때는 unwavering

Rolex watches are now the latest object of South Korea’s unwavering love for luxury goods. The high demand and limited supply of Rolex watches are driving drastic price hikes of the products in the secondhand market.In short, secondhand watches of the Swiss watchmaker’s most popular models are traded at more than double the retail prices of new products. Even the less popular models in the Submariner lineup are seeing additional premiums of about 5 million to 15 million won($4,300-$12,800) apiece from the retail price.“The prices of virtually all Rolex models have been moving up consistently over the past three or four months, setting new records,” said a secondhand luxury watch trader.While the big fashion and jewelry brands such as Chanel, Hermes, Tiffany & Co. and recently Chaumet have enchanted female consumers in the country, Rolex has become the must-get brand among male consumers.롤렉스 시계는 한국인들의 변함없는 명품 사랑의 새로운 대상이 되었다. 높은 수요와 제한된 공급으로 중고 시장에서 롤렉스 시계 가격이 급격히 오르고 있다.요컨대 스위스 시계회사인 롤렉스의 가장 인기 있는 모델의 중고 가격은 신제품 소매가의 두 배 이상으로 거래되고 있다. 심지어 롤렉스 ‘서브마리너’ 브랜드 시계 중 인기가 덜한 제품들도 중고 시장에서 소매가에 500만~1500만원의 웃돈을 주고 구입해야 할 정도가 되었다.중고 명품시계 상인은 “거의 모든 롤렉스 시계 가격이 지난 3~4개월 동안 지속적으로 올라 신고가를 기록했다”고 말했다.샤넬, 에르메스, 티파니, 그리고 최근 쇼메와 같은 대형 패션 및 보석 브랜드가 국내 여성 소비자들을 매료시켰다면, 롤렉스는 남성 소비자 사이에서 꼭 소장해야 할 브랜드가 되었다.해설꾸준한 경제 성장과 함께 한국은 세계 10위 명품 시장

-

대입 전략

대부분 수학은 '미적분' 또는 '기하', 탐구는 '과학' 반영…'미적분/기하+과탐' 조합해 선발 의대 89%·치대 92%

의약학 계열은 자연계 최상위학과 중 대표적인 곳이다. 교육과정 특성상 문과적 성향보다는 생명과학, 화학 등 자연 계열 지식과 적성을 요구한다. 이 때문에 의약학 계열 대부분은 대입에서 수학은 ‘미적분’ 또는 ‘기하’, 탐구는 과학 성적을 요구한다. 하지만 일부 학교는 문과 수학에 해당하는 ‘확률과 통계’ 응시생도 지원이 가능하도록 문을 열어두고 있다. 2024학년도 의약학 계열 수학, 탐구 선택과목에 대해 분석해본다.정시 ‘확률과 통계’지원 가능한 곳, 한의대 46.4% 많은 편자연 계열 최상위권 학생이 몰리는 의약학 계열 대학은 대부분 수학은 ‘미적분’ 또는 ‘기하’를, 탐구는 과학 2과목을 반영한다. 종로학원이 2024학년도 정시모집의 선택과목별 선발 규모를 분석해본 결과, 의대는 전체 선발 중 89.7%(1144명 중 1026명)를 수학은 미적분 또는 기하를, 탐구는 과학을 지정 반영해 선발하는 것으로 분석됐다. 이 비율이 치대는 92.5%(266명 중 246명), 수의대는 97.1%(175명 중 170명), 약대는 87.3%(738명 중 644명)에 이른다. 의약학 입시에서 ‘미적분/기하 + 과탐’ 조합은 사실상 필수라고 볼 수 있다.하지만 한의대는 ‘미적분/기하 + 과탐’ 조합으로 뽑는 비중이 48.5%(235명 중 114명)로 의약학 계열 중 상대적으로 낮은 편이다. 기존 문과 수학에 해당하는 ‘확률과 통계’ 응시생이 지원할 수 있는 비중은 46.4%(109명)에 이른다. 이 중 ‘수학(지정 없음) + 사/과’ 조합이 33.6%(79명)로 선발인원이 가장 많은 편이다. 한의대 중 가천대(글로벌), 동신대, 대전대, 우석대, 세명대, 동국대(WISE), 상지대 등이 포함된다. 원광대 한의예과(인문)의 경우

-

대학 생글이 통신

작은 고민은 접어두고 큰 목표에 집중하세요

입시 때문에 오르락내리락하는 기분을 어떻게 다잡고 끈기있게 공부할 수 있을지 많이 궁금해합니다. 그래서 고3 수험생 당시 제 마인드를 공유하고자 합니다.저의 멘탈 관리 원칙은 ‘결과에 대해 아무 생각하지 않는 것’이었습니다. 너무 기계적인 것 아니냐 할 수 있지만, 사람에게 ‘생각’은 꽤 치명적인 결과를 가져오기도 합니다. 입시에 직면할수록 고민을 나누고 생각이나 감정을 분출하기가 쉽지 않습니다. 저도 성향상 가족이나 친구에게 털어놓고 말하는 성격이 아니어서 속앓이를 많이 했습니다. 그런 성향이 아니더라도 다같이 입시를 준비하고 있는 터라 곁에 있는 친구에게조차 속내를 털어놓기 쉽지 않습니다. 그러다 보니 생각이 꼬리에 꼬리를 물면서 이런저런 상상을 해 마음의 병을 앓게 되는 거죠. 그래서 저는 ‘아무 생각하지 말자’고 다짐했습니다.포인트는 ‘내가 바꿀 수 없는 것’에 대해 생각하지 않는 겁니다. 이미 나온 대학 합격·불합격 결과에 대해서는 더욱 그렇습니다. 수능 공부를 하며 모의고사 결과에 대해 고민하고 부족한 점을 보완하는 것은 중요합니다. 문제는 내가 바꿀 수 없는 부분에 낙심하는 것입니다. 고민해봐야 바뀔 게 없는 것을 가지고 스스로를 갉아먹을 필요가 없습니다. 할 수 있는 것에 집중하고, 얻을 수 있는 기회에 집중하는 것, 그리고 그런 방향으로 빠르게 태도를 전환하는 것이 더 중요하고 필요합니다.제 경우 한 대학에서 1차 서류 불합격 통보를 받았는데, 눈물이 난 그 순간 더 이상 생각하지 않기로 결심했습니다. 수능 성적을 올리는 게 더 급하고, 끝을 보기에는 멀었다는 생각이 들었기 때문입니다. 말을 줄