-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

추상적인 수학적 내용의 사례, '표'

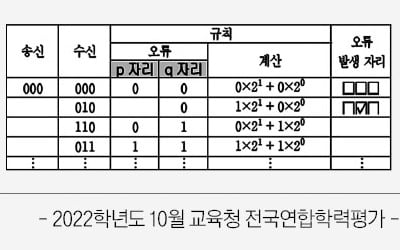

p와 동일한 규칙의 확인 부호(q)… 예를 들어 110의 경우 x인 1에 대해 p와 q는 각각 1이 되어야 1의 개수가 짝수가 되지만 q가 0이므로 1의 개수가 홀수역시 친절한 국어 선생님은 추상적인 내용을 구체적인 사례로 설명해주고 있다. 원래 지문에 다음과 같은 내용이 있다.이에 따르면 ‘p와 동일한 규칙’이라 했으므로, ‘확인 부호(q)’도 ‘원시 부호에 대한 1의 개수가 짝수가 되도록 만든다는 규칙’을 따라야 한다. 그런데 이 내용이 매우 추상적이어서, 국어 선생님은 ‘예를 들어 110의 경우’로 그것을 이해시키고 있다. ‘x인 1에 대해 p와 q는 각각 1이 되어야 1의 개수가 짝수가’ 된다는 것은 다음과 같은 표로 이해할 수 있다.이에 따라 ‘q가 0이므로 1의 개수가 홀수’인 경우는 규칙에 위배되는 것임을 알 수 있다.철수 쌤이 이렇게 글을 읽으며 표를 그릴 수 있는 것은, 조건에 따른 경우의 수를 떠올리는 수학적 사고를 많이 훈련했기 때문이다. 즉 ‘홀수/짝수’ ‘위배/준수’는 각각 2개의 경우의 수이므로 총 2×2, 즉 4개의 경우의 수라는 것을 철수 쌤은 생각해낸 것이다. 이는 중요한 국어 능력이므로 글을 잘 읽고 싶다면 이에 대한 훈련을 게을리해서는 안 된다. p에 오류가 있으면 p 자리를 1로, 오류가 없으면 0으로 표현… 같은 방식으로 q… 표현한다. 0과 1로 표현된 p 자리 q 자리를 계산… 오류가 발생했을 때 그 자리를 알아낼<보기>에서 ‘p에 오류가 있으면 p 자리를 1로, 오류가 없으면 0으로 표현’한다는 내용은 철수 쌤이 자주 하는 판정도로, 아래 그림과 같이 이해한다.그런데 철수 쌤은 <보기>의 &lsq

-

최준원의 수리 논술 강의노트

수리논술과 수능의 차이

다음 두 예제를 풀어보자. 이들 예제의 답안 방향을 쉽게 떠올릴 수 있었다면 이미 수리논술의 기본기는 잘 갖춰진 것이지만, 아마 내용이 쉬운 것과는 별개로 답안을 제대로 쓰지 못하는 학생이 대부분일 것이다. 수리논술을 시작할 때 학생들이 공통적으로 느끼는 고민은 ‘문제의 내용은 알겠는데 답안을 어떻게 써야 할지 모르겠다’는 것이다. 이는 반은 맞고 반은 틀린 말이다. ‘문제의 내용을 안다’는 건 일정 부분 맞지만 ‘답안을 어떻게 써야 할지 모르겠다’는 정확한 말이 아니다. 이는 ‘문제가 무엇인지 모르겠다’로 바꿔야 맞다. 즉, 출제자가 무엇을 묻고 있는지 파악하지 못했다는 의미다. 수리논술을 대비하는 학생은 배워서 아는 내용을 바탕으로 출제자가 무엇을 묻고 있는지 파악할 수 있어야 한다. 출제자와 의사소통을 올바르게 하고 있는지가 수리논술의 관건이다. 포인트증명 문제에서 출제자가 묻는 것은 ‘용어와 개념’의 ’정의’다.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

중국에는 '설'이 없다…'춘제'가 있을 뿐

설 연휴 동안 온라인 공간 한편에선 우리말 공방이 벌어졌다. 토박이말 ‘설’이 본의 아니게 오해를 샀고 그로 인해 상처받았다. “영국박물관이 트위터에 ‘Korean Lunar New Year(한국 음력설)’이라는 표현을 썼다가 중국 네티즌이 발끈하자 ‘Chinese New Year(중국설)’이라고 바꿨습니다.” 한 방송에서 전한 이 대목은 이번 사태가 얼마나 왜곡돼 있는지 잘 보여준다. 아이돌 그룹 뉴진스의 멤버 한 명도 구설에 올랐고, 이 과정에서 ‘중국설, 한국설, 음력설, 양력설’ 같은 말이 새삼 논란의 중심으로 떠올랐다.중국설·한국설이란 표현 옳지 않아한때 정부는 음력 1월 1일, 즉 설 명절을 양력 1월 1일로 옮겨 지내도록 법으로 뒷받침하면서 사회적으로도 장려했다. 여기서 생긴 말이 ‘구정(舊正)’과 ‘신정(新正)’이다. 설을 양력과 음력으로 두 번에 걸쳐 지낸다고 해서 ‘이중과세(二重過歲)’라고도 했다. 하지만 양력으로 쇠는 명절은 뿌리 깊은 음력 명절을 대체하지 못했다. 결국 1990년부터 전통적으로 지내온 ‘설날’이 부활해 민족 명절로 자리잡았다.우리가 명절로 쇠는 날, 즉 ‘설’이라고 부르는 날은 음력 1월 1일(이날을 ‘정월 초하루’라고도 한다) 하나뿐이다. 양력 1월 1일을 ‘설’이라고 하지 않는다. 설 자체가 음력을 기준으로 한 말이니 당연히 ‘음력설’은 군더더기에 지나지 않는다. ‘양력설’ 또한 적절치 않다. 양력 1월 1일은 한 해를 시작하는 ‘새해 첫날’일 뿐 ‘설’이라고 부르지 않기 때문이다.마찬가지로 ‘새로운 설’ ‘오래된 설’로 구별하던 ‘신정&rs

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

규칙은 판정도를 그려가며 명료하게 이해해야

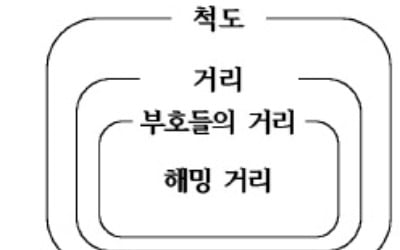

거리는 추상적인 성질이나 가치에 대한 차이를 나타내는 척도로도 사용될 수 있다. 이럴 경우 떨어진 정도를 나타내는 기능은 유지되지만, 기준이나 관점에 따라 거리를 계산하는 방법이 달라진다. (중략)2비트의 데이터 00이나 11이 어떤 상태를 나타내는 부호라면 거리는 두 부호가 구별되는 정도라 할 수 있다. 해밍 거리는 부호의 관점에서 부호들 간의 거리를 표현하는 방법 중 하나다. 해밍 거리는 길이가 같은 두 부호를 비교하였을 때 두 부호의 같은 자리에 있는 서로 다른 문자의 개수로 나타낸다. 예를 들어 세 개의 부호 00, 01, 11이 있다면 00과 01의 해밍 거리는 1이고, 00과 11의 해밍 거리는 2이다. 이때 부호들 간의 최소 해밍 거리는 1이고, 최대 해밍 거리는 2이다.부호들 간의 최소 해밍 거리를 충분히 멀게 한다면 통신이나 저장 과정에서 발생하는 오류를 검출하여 수정할 수 있다. 예를 들어 전송하려는 1비트의 원시 부호 0과 1이 있고 부호 단위로 송수신한다고 가정해 보자. 송신자가 1을 보낸다면 수신자는 0이나 1 중 하나를 받게 될 것이고, 송신자가 어떤 데이터를 보냈는지 알 수 없기 때문에 오류가 발생하더라도 오류가 있는지 알 수 없다. 이 경우 부호들 간의 최소 해밍 거리는 1이다. 0이나 1을 송수신하는 대신 원시 부호(x) 뒤에 확인 부호(p)를 덧붙여 xp에 해당하는 2비트 단위의 전송 부호를 만들어 보자. 전송 부호는 고정된 원시 부호에 확인 부호를 덧붙이고, 확인 부호는 원시 부호에 대한 1의 개수가 짝수가 되도록 만든다는 규칙을 정한다면 전송 부호는 00과 11이 된다. 만일 수신자가 01이나 10 중 하나를 받은 경우 전송 부호에 오류가 있음을 알 수 있다. 하지만 어느 자리에서 오류가

-

영어 이야기

~에 대비할 때는 'brace for something'

Samsung Electronics, the world’s largest memory chipmaker, may slash its investment for contract chipmaking known as foundry, as its peers are cutting down on their spending to brace for an industry downturn.Samsung executives, up until the last few months of 2022, had said they would stick with the company’s production plans while advancing its chipmaking technologies to tide over rising inventories and slowing demand.With analysts forecasting a deeper-than-expected slowdown, however, Samsung will likely follow its foundry rivals in reducing capital expenditures, industry watchers said.“While maintaining its stance to expand investment over the mid- to long-term, Samsung will be flexible near-term to meet slowing chip demand,” said an industry source.세계 1위 메모리 반도체 제조회사인 삼성전자가 파운드리(반도체 수탁생산) 설비투자를 줄일 것이란 관측이 나온다. 경쟁사들이 경기 하강에 대비해 투자를 줄이고 있는 데 따른 대응이다.삼성전자 고위 관계자들은 최근 몇 개월 전까지만 해도 늘어나는 재고와 수요 둔화 위기에 맞서 생산 기술을 향상시킴으로써 기존의 생산 계획을 고수할 것이라고 주장해왔다.하지만 경기 둔화가 당초 예상보다 더 심해질 것이라고 전문가들이 예상함에 따라 삼성전자도 경쟁사들과 마찬가지로 투자를 줄일 가능성이 크다고 반도체 업계는 관측하고 있다.업계 관계자는 “삼성전자가 중장기적으로 설비투자를 확대한다는 방침을 유지하면서도 단기적으로는 반도체 수요 위축에 탄력적으로 대응할 것”이라고 내다봤다.해설brace는 a neck brace(목 지지대)처럼 약한 부분을 지탱해주는 도구를 의미합니다. She was recently fitted with a brace for his bad back(그녀는 허리가 아파서 최근 들어 지지대를 몸에 착용했어). 치아 교정기도 brac

-

임재관의 인문 논술 강의노트

진로 고려해 인문·예체능 논술전형 살펴보자

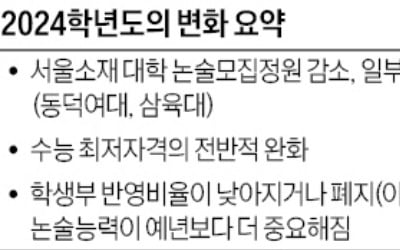

생글생글 독자 여러분, 겨울방학 알차게 보내고 있나요? 이제 고3이 될 수험생 여러분과 새롭게 고 1, 2학년으로 진학해 입시에 대해 구체적으로 살펴보기 시작할 새내기들을 위해 이번 호부터 2024학년도 대입 인문논술에 대해 소개하는 시간을 마련했습니다.1. 논술전형 총 145명 증가2024학년도 논술전형에서 한양대 에리카캠퍼스와 울산대가 논술전형을 폐지했습니다. 그러나 총인원은 145명 증가했습니다. 2개 학교가 논술전형을 없애고 27개 대학에서 소폭으로 모집 정원을 줄였으나, 새롭게 논술전형을 실시하는 대학이 추가되고 모집 정원을 늘린 학교가 일부 있기 때문입니다. 구체적으로는 가천대, 성균관대, 중앙대, 한국외대 글로벌, 홍익대 세종(자연계열만 실시)에서 모집 인원이 늘었고, 3개 대학(동덕여대, 삼육대, 한신대)에서 논술전형을 신설해 양적으로 전년도와 크게 다르지 않습니다. 그러나 실질적으로는 서울 권역에 있는 주요 대학에서 모집 인원이 감소하는 추세여서 경쟁률이 다소 상승할 것으로 예측됩니다. 그중에서도 한국외대는 72명이나 모집 인원을 줄여(인문계열 모집 313명→241명) 경쟁률이 크게 상승할 것으로 예상됩니다. 그러나 글로벌캠퍼스에서 67명의 인원을 추가 모집해 인원을 분산한 셈입니다. 최상위권 학생들에게 인기가 높은 성균관대는 20명을 더 모집합니다.서울과 수도권 및 기타 지역의 논술 현황은 아래와 같습니다. 논술을 꾸준히 장기적으로 연습하면, 다른 전형에서 부족한 부분이 있더라도 대입에서 역전해 원하는 바를 이룰 수 있으므로 목표 의식을 갖고 미리 준비하는 것이 좋겠습니다.구체적으로 각 대학의 인원 증감은 인문계열과 예체능계열에 한해

-

신동열의 고사성어 읽기

일망타진 (一網打盡)

▶한자 풀이 一: 한 일 網: 그물 망 打: 칠 타 盡: 다할 진한 번 그물을 쳐서 물고기를 다 잡다범인이나 무리를 한꺼번에 모두 잡음 -<송사(宋史)>송나라 인종은 온유한 성품으로 학문을 숭상하며 선정을 베풀었다. 인재를 널리 등용해 문치를 폄으로써 이른바 ‘경력의 치’로 불리는 군주 정치의 모범을 보였다. 당시 명신인 범중엄(范仲淹)을 비롯해 구양수(歐陽脩), 사마광(司馬光), 주돈이(周敦), 정호(程顥), 정이(程顥) 등이 인종을 보필했다.하지만 사공이 많으면 배가 산으로 가는 법. 이름을 날리던 현사(賢士)들이 제각기 정론을 주장하는 일이 많아지다 보니 당파(黨派)가 생기고 대신(大臣)들이 자주 바뀌게 되었다. 이 무렵, 청렴하고 강직한 두연(杜衍)이 재상에 올랐다. 당시에는 왕이 대신들과 상의하지 않고 독단으로 조칙을 내리는 내강(內隆)이라는 관행이 있었는데 두연은 이런 관례가 옳지 않다고 생각했다.두연은 인종의 내강을 묵살하거나 보류했다가 10여 통이 쌓이면 그대로 왕에게 돌려보내곤 했다. 두연의 이런 행동은 인종의 마음을 상하게 했고, 왕의 마음을 어지럽히는 짓이라 하여 조야로부터 비난의 대상이 되었다. 공교롭게도 이때 관직에 있던 두연의 사위 소순흠(蘇舜欽)이 나랏돈을 횡령하는 부정을 저질렀다.평소 두연을 못마땅하게 여겨온 어사(검찰총장격) 왕공진은 소순흠을 잡아 엄히 문초했다. 그러고는 기회는 이때다 하고 그와 가까이 지낸 사람들을 모두 공범으로 몰아 잡아 가둔 뒤 두연에게 큰소리로 보고했다. “모든 범인을 일망타진(一網打盡)했습니다.” 이 사건으로 두연도 재임 70일 만

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

추상적인 지문 내용의 이해도를 측정하는 문제

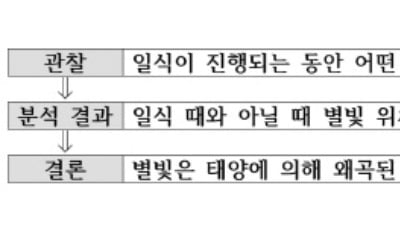

비판적 합리주의는 기존 과학 이론으로 설명할 수 없는 사실의 관찰로부터 새로운 과학 이론이 비롯된다고 보았다. 이때 기존 과학 이론은 즉시 버려지고 기존 과학 이론을 수정하여 쓸 수는 없다. 과학자들은 기존 과학 이론으로 설명할 수 없는 사실이 발견된 문제 상황을 해결하기 위한 가설을 새로 수립하고, 가설을 시험할 수 있는 사례를 떠올린다. 만약 그러한 사례가 관찰되지 않는다면 그 가설은 잠정적 과학 이론의 지위를 부여받는다. 비판적 합리주의는 과학이 참된 진리에 도달할 수는 없으나 점진적으로 다가갈 수 있다고 주장했다. 모든 과학 이론은 잠정적이라는 것이다. 과학 이론은 거듭된 반증의 시도로부터 꾸준히 살아남을 수 있으나 언제라도 반증될 수 있기 때문이다.11. 윗글의 비판적 합리주의의 입장에서 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?<보기>물질의 존재와 무관하게 공간은 항상 같은 상태라는 과학 이론이 그 지위를 확고히 하고 있던 시기에 아인슈타인은 이 과학 이론으로 설명할 수 없는 현상을 새로운 가설로 설명하고자 했다. 그래서 아인슈타인은 태양처럼 질량이 큰 물체는 주변의 공간을 왜곡한다는 가설을 세웠다. 이후 에딩턴은 일식이 진행되는 동안 어떤 별의 사진을 찍었다. 이 사진들을 분석한 결과, 일식 때의 별빛 위치가 일식이 아닐 때의 별빛 위치와 다르다는 것을 알게 되었다. 이를 토대로 에딩턴은 이 별빛은 태양에 의해 왜곡된 공간을 따라 휘며 진행한 것이라고 보았다.- 2022학년도 10월 교육청 전국연합학력평가 -과학자들은 기존 과학 이론으로 설명할 수 없는 사실이 발견된 문제 상황을 해결하기 위한 가설을 새로 수립… 사례를