-

홍성호 기자의 열려라 우리말

관형어 남발, 문장 힘 빠지고 의미도 모호해져

“올해 매출 목표는 5,500억 원이다. 3년 안에 매출 1조 원 브랜드로 키운다는 목표다.”한 중견 기업의 경영지표를 소개하는 인터뷰 중 한 대목이다. 우리의 관심은 두 번째 문장에 있다. 명사문 형태인데, 비정상적으로 쓰였다. “~브랜드로 키운다는 것이 (그의) 목표다.” 이렇게 써야 완성된 문장이다. 원래 이런 구조에서 문장 주어 ‘것이’를 버리고(그럼으로써 자동으로 의미상 주체인 ‘그의’도 사라진다) 주어를 꾸며주던 관형절이 바로 서술부의 명사(‘목표’)를 수식하는 방식으로 바뀌었다. 비정상적 명사문인 예문은 이렇게 생성됐다. 신문 언어의 한 형식으로 자리 잡은 이러한 문장이 주위에 넘쳐난다. 여러 차례 살펴온, 관형어 남발로 인한 우리말 문장의 왜곡되고 일탈된 여러 형태 중 하나에 해당한다.힘 있게 쓰려면 명사문을 버려라관형어 남발은 필연적으로 명사문을 만든다. 명사문(‘무엇이 무엇이다’ 꼴)은 동사문(‘무엇이 어찌하다’), 형용사문(‘무엇이 어떠하다’)과 함께 서술어에 따른 우리말 문장의 세 형식 중 하나다. 일반적으로 신문 언어의 특징은 동사문으로 써야 할 것을 자꾸 명사문으로 쓰려는 경향이 있다. 이는 잘못된 글쓰기 습관 탓이다. 동사문에 비해 명사문은 대부분 문장의 힘이 덜하다. 명사문을 남용하면 힘 있는 문장 쓰기에 실패하기 십상이다. 심하면 주체도, 의미도 모호하게 만든다. 다음 문장을 살펴보자.“‘영(令)이 안 선다.’ 과거 한 지자체장은 만날 때마다 ‘영’을 언급했다. 전임자가 분위기를 너무 풀어놓는 바람에, 업무 지시를 하면서 되레 상관이 눈치를 봐야 한다는 하소연

-

영어 이야기

예년보다 실적이 좋은 해는 'a bumper year'로 표현

Hyundai Samho Heavy Industries Co. is the only South Korean shipbuilder with orders received already exceeding this year's target. Year-to-date, it has bagged $5.83 billion worth of orders, more than twice this year's target of $2.6 billion set at the end of last year. In all of 2022, it secured a total of $8.6 billion worth of orders.With the thick order book, Hyundai Samho Heavy expects 2023 to be a bumper year. “Our ship prices are about 20% higher than those of Chinese shipbuilders, but foreign ship owners are placing orders with us because we meet the delivery dates and quality expectations,” said Seo Chang-soo, Hyundai Samho’s administrative director.As a sister company of HD Hyundai Heavy Industries Co., it also benefits from the world’s largest shipbuilder’s reputation. Meanwhile, Hyundai Mipo Dockyard specializes in medium-sized vessels.현대삼호중공업은 이미 올해 수주 목표를 초과 달성한 유일한 국내 조선사다. 올 들어 현재까지 수주한 금액은 58억3000만 달러로, 지난해 말 설정한 올 한 해 목표치인 26억 달러의 2배가 넘는다. 2022년 한 해 동안 총 86억 달러 규모의 수주량을 기록했다.높은 수주량 덕분에 현대삼호중공업은 2023년이 평소보다 실적 좋은 해가 될 것으로 기대하고 있다. 현대삼호중공업 서창수 총무부장은 “우리 회사 선박이 중국 조선사보다 가격이 20%가량 비싸도 납기와 품질 기준을 맞추기 때문에 외국 선주들이 우리 회사에 발주를 하고 있다”라고 말했다.HD현대중공업의 자매회사로서 세계 최대 조선사의 명성도 함께 누리고 있다. 한편 현대미포조선은 중형 선박 전문 업체다.해설대한민국은 세계 1위 조선 대국입니다. 현대중공업과 함께 지금은 한화오션으로 이름이 바뀐 대우조선해양이 각각 세계 1·2위를 다투는 조선 회사입니다

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

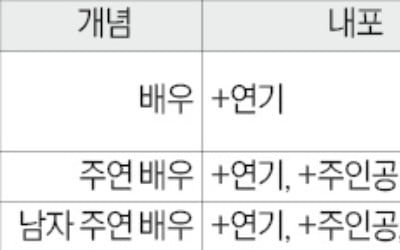

'언어=기호'란 사실 알면 글 읽기 쉬워져요

‘물’은 아직 분화되지 않은 상태의 천지만물을 뜻한다. ‘실’은 ‘물’에서 분화된 각각의 개체이고, 이를 지시하는 역할을 하는 것이 ‘명’이다.(중략)그(공손룡)는 ‘흰 말[白馬]은 말[馬]이 아니다.’라는 일반인의 상식으로는 이해하기 어려운 주장을 앞세워 논의를 폈다. 그런 주장의 근거로, 우선 그는 ‘말[馬]’은 형체를 부르는 데 쓰는 단어이고 ‘희다[白]’는 색을 부르는 데 쓰는 단어인데, 흰 말은 말에 ‘희다’라는 속성이 함께하는 것이므로 말과 다르다고 하였다. 또한 그는 말을 구할 때는 노란 말이든 검은 말이든 데리고 올 수 있지만 흰 말을 구할 때는 노란 말이나 검은 말을 데리고 올 수 없으니, 이를 통해 말과 흰 말이 다름을 알 수 있다고 하였다. 이렇게 일상에서 흰 말이 있을 때 ‘말이 있다.’라고 하며 특정 속성이 지정되지 않은 ‘말’이라는 단어로 흰 말처럼 특정 속성을 가진 말[馬]을 지시하는 것에 대해, 공손룡은 ‘말’이라는 명과 ‘흰 말’이라는 명은 지시하는 실이 다르므로 그 용법을 구분해야 한다고 하였다.반면 후기 묵가는 ‘흰 말은 말이다. 흰 말을 타는 것은 말을 타는 것이다.’라고 하면서, ‘흰 말은 말이 아니다.’라는 주장에 반대하였다. 후기 묵가는 어떤 실은 ‘이것’이라는 명에 의해 지시되면서 동시에 ‘저것’이라는 명에 의해서도 지시될 수 있다고 보았다. 흰 말은 흰 말이고 검은 말은 검은 말이지만 흰 말도 말이고 검은 말도 말이므로, 흰 말은 흰 말이면서 말이고 검은 말은 검은 말이면서 말이라는 것이다. 즉, 흰 말은 흰 말이라는 명과 말

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

신어 '대립각'에서 파생된 유행어 '~각'

가) 북한이 유엔 안전보장이사회 회의에 참석해 발언한 것은 약 5년 7개월 만으로, 한·미·일을 포함한 서방과 북·중·러는 날카로운 대립각을 세웠다.나) 여야는 4일 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제를 놓고 날 선 공방을 벌였다.최근 화제가 된, 북한의 ICBM과 일본의 후쿠시마 오염수 문제를 전한 뉴스 문장 한 토막이다. 두 문장의 서술 부분은 서로 다른 형태이면서도 비슷한 느낌을 준다. 포인트는 ‘날카로운 대립각’과 ‘날 선 공방’이다.단어 결합력 높아 … 다양한 파생어 낳아대립각(對立角)은 사전에서 “의견이나 처지, 속성 따위가 서로 반대되거나 모순되어 생긴 감정을 비유하여 이르는 말”로 설명하고 있다. 지금은 흔히 쓰이고 자연스럽지만, 처음부터 그런 것은 아니었다. 예전부터 쓰던 우리말이 아니었기 때문이다. 1999년 국립국어원에서 펴낸 <표준국어대사전>에도 이 말이 없었다.언론에선 이미 1990년대 중반께부터 모습을 찾아볼 수 있다. 초반에는 ‘대립각을 세우는/형성하고/구축하며’ ‘대립각으로 맞서’ ‘대립각이 커져가며’ 등 다양한 서술어와 함께 사용했다. 이는 새로 나온 말에 대한 개념 정리가 덜 돼 있을 때 생기는 일반적 특징이다. 정형화된, 궁합이 잘 맞는 서술어가 자리 잡지 못했다는 뜻이다.대립각은 2000년대 들어 쓰임새가 급격히 늘면서 점차 ‘대립각을 세우다’란 말로 수렴돼 갔다. 하지만 그후로도 오랫동안 <표준국어대사전>에는 ‘대립각’이 표제어로 오르지 않았다. 2010년까지도 국어원에선 대립각의 표기를 ‘대립 각’으로 띄어 쓰는 게 맞다고 설명했다. &lsq

-

신동열의 고사성어 읽기

喪家之狗 (상가지구)

▶한자풀이喪: 초상 상 家: 집 가 之: 갈 지 狗: 개 구'상갓집의 개'라는 뜻으로여기저기 이익을 좇음을 비유-<사기(史記)>공자가 정(鄭)나라에 갈 때 그를 존경하는 여러 제자가 가르침도 배우고 스승을 보살피기 위해 따라다녔다. 한데 어쩌다가 공자가 길거리에서 그 제자들을 잃어버리고 말았다. 공자는 어디가 어딘지 분간도 못 한 채 동문 옆에 우두커니 서 있었다. 무작정 그러고 있으면 자기를 찾는 제자 중 누군가가 나타나리라는 막연한 생각에서였다.제자들도 걱정이 태산이었다. 세상 물정 모르는 스승이 염려된 제자들은 각자 나뉘어 찾아 나서기로 했다. 그중 제자 자공(子貢)이 행인들을 붙들고 스승의 용모를 말하며 저잣거리를 헤매고 다니다가 어떤 사람을 만났는데, 그 사람은 걸쭉한 입담으로 이렇게 말하는 것이었다.“동문 옆에 웬 노인네가 서 있는 걸 봤는데, 그 양반이 아마도 노형이 찾는 분 아닌지 모르겠구려. 생김새는 이마가 요(堯)임금 같고, 목은 순(舜)임금과 우(禹)임금을 섬긴 고요(皐陶)와 비슷하며, 어깨는 명재상 자산(子産)을 닮았습디다. 그렇지만 허리 아래로는 우임금보다 세 치 정도는 짧아 보였고, 맥 빠져 우두커니 서 있는 모습은 주인이 황망 중이라 미처 얻어먹지 못해 기운 빠진 ‘상갓집 개(喪家之狗)’를 연상케 합디다.”무엄함을 탓할 겨를도 없이 허둥지둥 동문으로 달려간 자공은 스승을 발견하고 일행이 기다리는 장소로 모시고 오다가, 슬그머니 장난기가 발동해 조금 전 행인이 한 말을 그대로 전했다. 자공의 놀림에 공자가 껄껄 웃으며 말했다.“그 사람이 내 용모를 가지고 한 소리는 다 맞다고 할 수 없지만, 상갓집

-

임재관의 인문 논술 강의노트

분류요약형은 여러 제시문 관점차이 읽어내야

지난 시간(2023년 8월 14일자 16면)에 이어 해제를 하겠습니다. 분류요약의 유형에서 제일 중요한 것은 공통된 쟁점을 잡고 쟁점에 대해 상반된 입장을 정확히 분류하는 문제 해결력입니다. 분류가 되지 않으면 오답이기 때문입니다. 그러나 정확한 분류가 곧장 좋은 답안으로 이어지지는 않습니다. 제시문들의 내용을 이해하고 논리적으로 재구성하거나, 핵심적인 의미만을 잘 선별하고 제시문의 다양한 상징적 장치들이 의미하는 바를 읽어내는 문해력 및 표현력이 필요합니다. 분류요약의 본질은 요약이기 때문입니다.학교에 따라 분류요약에서 추가로 원하는 사고가 있습니다. 성균관대는 1번에서 제시문 간의 미묘한 관점 차이를 충분히 읽어내는 답안에만 A등급을 부여합니다. 예를 들어 등급 분류는 다음과 같습니다.A : 제시문들을 심신이원론의 <제시문 1, 4>와 심신일원론의 <제시문 2, 3>으로 올바르게 분류하고, 그 핵심 논지를 죽음에 대한 태도와 관련해 명확하게 서술하고 있으며, 두 입장 간의 차이 및 제시문 간의 내용상의 차이점까지도 부각시키고 있는 답안B: 제시문들을 올바르게 분류하고, 상반된 두 입장의 논지를 명확하고 간결하게 서술하고 있으나, 두 입장 간의 차이 및 제시문 간의 내용상의 차이점을 충분히 부각시키지는 못한 답안C: 제시문 분류는 올바르게 하였으나, 각 입장의 핵심 논지에 대한 명확하고 간명한 서술에 부족함이 있는 답안D: 제시문 분류에서 오류를 범하였지만, 각 입장의 핵심 논지에 대한 서술은 어느 정도 이루어진 답안E: 제시문 분류에서 오류를 범하고, 논지 서술이 제대로 안 된 답안지난 문제에서는 <보기>가 주어져 분류가 쉬웠으리라 봅니다.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

상투어 '~에 따르면'은 문어체의 잔재

문장을 힘 있게 쓰기 위해서는 ‘간결함’이 필수다. 상투적 표현은 특별한 의미 없이, 습관적으로 덧붙이는 말을 가리킨다. 일상 소통에서 상투어는 ‘친교적 기능’을 발휘하는 등 그 나름대로 의미가 있지만, 보고문이나 기사 문장 같은 실용문에서는 군더더기에 불과하다. 간결하게 끊어 쓸 때 ‘힘 있는 문장’이 나온다. 올여름 한반도를 할퀴고 간 태풍 ‘카눈’ 소식을 전한 보도 문장을 통해 글쓰기 실전 연습을 해보자. 군더더기라 ‘힘 있는 문장’에 걸림돌① “9일 기상청에 따르면 ‘카눈’은 10일 오전 전남과 경남 사이 남해안에 상륙 후 내륙을 관통해 북진하고, 11일 새벽 북한으로 이동할 것으로 보인다.” 지난 9일 언론들은 일제히 북상 중인 태풍 소식을 전했다. 찬찬히 읽다 보면 좀 어색한 데가 눈에 띌 것이다. 혹시 금세 보이지 않는다면 다른 문장을 살펴보자. 이런 예문은 흔한데, 이게 왜 문제가 되는지조차 모르고 쓴다는 뜻이다.② “기상청에 따르면 폭염주의보는 최고기온이 33℃ 이상인 날이 이틀 연속 이어질 때 발령된다.” ③ “법조계에 따르면 국내 대형 로펌들은 최근 앞다퉈 ‘국정감사 증인 컨설팅’ 전략을 개발해 운영하기 시작했다.” ④ “재계에 따르면 삼성전자·SK·현대차·LG그룹 등 국내 주요 대기업은 자율복장제를 시행 중이다.”(편의상 날짜는 뺐다.)‘~에 따르면’은 출처를 나타내는 인용구다. 이 말을 아무 데나 남발하는 경향이 있다. 이 말은 예전에 쓰던 한자어 ‘~에 의하면’을 대체한 것인데, 별 의미 없이 습관적으로 붙이는 경우가 많다. ‘~에 따르면

-

영어 이야기

경종을 울리다 'set off alarm bells'

Intel Corp.’s announcement on Tuesday that it will significantly expand its advanced chip manufacturing capacity and jump into the foundry business by opening its plants to outside clients is setting off alarm bells for foundry players.The decision by the largest US chipmaker is a direct challenge to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) and Samsung Electronics Co. which have dominated the foundry sector for years, effectively shifting the business hub from the US to Asia.“What’s important here is not just Intel’s entry into the foundry business. Rather, you have to pay more attention to the US government’s initiative to enhance the competitiveness of its chip industry through Intel,” said Hwang Cheol-seong, a materials science and engineering professor at Seoul National University. A market analyst said Samsung will come under “growing pressure to build its next chip plants in the US and Europe.”인텔은 고급 반도체 칩 제조 능력을 대폭 확장하고 외부 고객에게 공장을 개방해 파운드리 사업에 뛰어들겠다고 화요일 발표했다. 이번 발표는 파운드리 업체들에 경종을 울리고 있다.미국 최대 반도체 회사의 결정은 수년간 파운드리 부문을 지배해 온 대만의 TSMC와 삼성전자에 대한 직접적 도전이다. 이 두 회사 덕분에 파운드리 사업의 중심지가 미국에서 아시아로 바뀌었다.황철성 서울대 재료공학부 교수는 “이번 발표에서 중요한 건 단순히 인텔이 파운드리 사업에 진출한다는 것이 아니다.오히려 인텔을 통해 반도체 산업의 경쟁력을 높이려는 미국 정부의 이니셔티브를 주목해야 한다”라고 말했다.한 시장 분석가는 삼성이 미국과 유럽에 차기 반도체 공장을 건설해야 한다는 압박을 더 크게 느끼게 될 것이라고 말했다. 해설미국 반도체 회사인 인텔이 제조