-

임재관의 인문 논술 강의노트

글의 큰 틀을 먼저 잡고 관점을 주장해야

지난 시간에 제공한 견해논증형 문제(11월 13일 자 16면)의 답안을 풀어보겠습니다. 문제는 성과급 제도에 대해 기능론과 갈등론의 양 관점에서 찬성과 반대론을 전개하라는 것이었습니다.성과급 제도는 작업의 성과를 기준으로 지급하는 임금이다. 자신의 능력에 따라 더 많은 보수를 받을 수 있으므로 경쟁적 시스템을 원하는 많은 기업에서 적극적으로 도입하는 추세에 있다.기능론의 관점은 차등 분배로 인한 사회 불평등에 대해 사회의 원활한 운영을 위해 정당한 것으로 간주합니다. 따라서 성과급 제도는 사회를 위해 필요한 제도입니다. 능력에 대한 인정과 더 나은 대가를 위한 반면 갈등론은 사회가 서로 대립하는 집단들로 구성되어 있다고 보면서 사회 불평등은 부당하고 해소해야 할 대상이라고 주장합니다. 이 입장은 균등 분배를 지지하므로, 성과급 제도에 대해 반대할 것입니다. 성과급 제도는 개인들의 상대적 박탈감과 사회적 대립을 만들 것이며 새로운 구조적 부조리를 생산할 것입니다.그렇다면 찬성과 반대의 근거들을 구상해봅시다. 우선 구체적으로 글을 쓰는 것이 중요하다고 지난 시간 첫 번째 원칙으로 설명했던 부분을 기억하시나요? 어떤 학생들의 답안을 보니 “성과급 제도는 기업 내 경쟁을 촉발하여 사회 전체적인 발전을 유도할 것이다. 게다가..”와 같은 문장이 기술되어 있었습니다. 성과급 제도가 왜 기업 내 경쟁을 촉발할까요? 능력에 따라 더 많은 보수가 부여되어 그렇겠지요. 그렇다면 왜 기업 내 경쟁적 분위기가 사회 전체적인 발전을 유도할까요? 비약으로 보이지 않도록 구체적으로 기술해주세요.연세대학교 합격생의 답안 일부 [예시 1]를 보겠습니다.[예

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

'내포' '외연' 등의 개념을 적용하며 해석해야

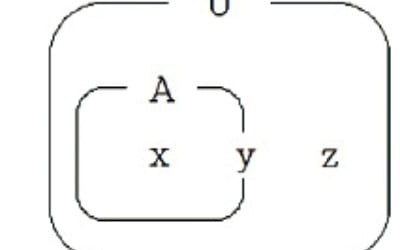

법 해석은 법 규칙의 내용을 분명히 파악하고 그 적용 범위를 확정하는 것을 의미한다. 그런데 많은 사례에 법 규칙이 문제없이 작용한다고 할지라도, 일부 사례에서는 적용 가능 여부가 분명하지 않아서 문제가 될 수 있다. (중략)개방적 구조란 법 규칙이 명백하게 적용되는 핵심적인 사례에서는 언어의 의미가 확정되어 있지만, 그렇지 않은 경계에 있는 사례에서는 언어의 의미가 불확정적이라는 것을 의미한다. … 법 규칙처럼 언어로 만들어진 규칙이라면 대부분 이러한 개방적 구조를 가질 수밖에 없다 … 언어의 본성이 개방적이며, 미래에 일어날 수 있는 가능한 모든 사태를 알 수 없어서 규칙의 적용 여부가 미리 완벽하게 확정될 수 없기 때문이다. 예를 들어, 공원 안의 조용함과 평화를 위해 ‘공원에 탈것의 출입 금지’라는 규칙을 만든다고 할 때, 이 맥락에서 사용되는 언어는 그 규칙이 적용되는 범위에 어떤 사례로 들어가기 위해 충족해야 할 조건을 결정한다. 이때 작성자의 머릿속에는 그 범위 내에 있는 자동차나 버스와 같은 명백한 사례가 떠오를 것이다. 그러나 장난감 자동차가 거기에 포함되는지는 미리 구상하기 어려울 것이다. 그래서 공원의 조용함과 평화가 장난감 자동차를 사용해 즐거워하는 아이들과의 관계에서 우선시해야 하는가에 대한 문제 역시 예견하지 못했을 수 있기 때문에 앞의 규칙만으로는 그것이 허용되는지를 판단하기 어렵다. - 2023학년도 10월 교육청 전국연합 학력평가 -[지문 키워드] 법 해석은 법 규칙의 내용을 분명히 파악하고 그 적용 범위를 확정하는 것철수 쌤은 개념을 이해할 때 내포와 외연을 고려한다고 했다. 내포(內包)는 개념이

-

영어 이야기

거짓, 과장된 정보를 주다 'blow smoke'

The Korean chip startup develops and produces solid-state drive (SSD) controllers for data centers. SSD controller is a core component of SSDs. It became the country’s first semiconductor unicorn with a valuation of over $1 billion during its pre-IPO share sales in February.It debuted on the Kosdaq market on Aug. 7 with an IPO price of 31,000 won per share. But shares finished the first trading day below the IPO price on concerns about its high valuation. Its public earnings disclosure with poor results last week fanned its valuation concerns, triggering investors to rush to throw out its shares. Disgruntled investors accused the company of blowing smoke.국내 스타트업 중 한 곳인 그 회사는 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 개발하고 생산한다. SSD 컨트롤러는 SSD의 핵심 구성 요소다.지난 2월 프리 IPO(주식시장 상장 전) 주식 매각 과정에서 10억 달러가 넘는 기업가치를 인정받아 국내 반도체 회사 중 첫 유니콘기업이 되었다. 이어 지난 8월 7일 코스닥시장에 주당 3만1,000원으로 상장됐지만 높은 기업가치 평가에 대한 우려로 주가는 IPO 가격 아래로 떨어진 채 첫 거래일을 마감했다.지난주 발표한 부진한 실적 때문에 회사 가치 평가에 대한 우려가 증폭되어 투자자들이 서둘러 회사 주식을 내다팔았다. 불만을 품은 투자자들은 그 회사가 거짓된 정보를 제공했다고 비난했다.해설인공지능의 급속한 발달로 데이터 공급과 수요가 폭발적으로 늘면서 대용량 데이터를 빠른 속도로 처리할 수 있는 저장 장치인 SSD가 개발되고 있습니다. SSD는 기존 컴퓨터 하드웨어를 대체할 제품으로 많은 기대를 받고 있습니다.이런 장밋빛 기대에 힘입어 SSD 반도체 설계 회사 중 국내 회사 한 곳이 코스닥시장에 상장했지만 몇 달 지나지 않아 예상치 못한 나쁜 실적을 발표했습

-

신동열의 고사성어 읽기

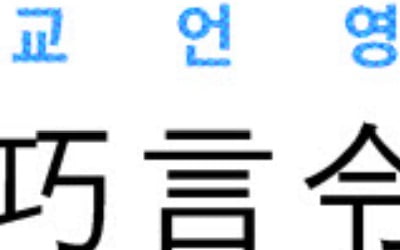

巧言令色 (교언영색)

▶한자풀이巧: 공교할 교言: 말씀 언令: 하여금 령(영)色: 빛 색말을 교묘하게 하고 얼굴빛을 꾸미다환심을 사기 위한 꾸민 말과 아첨하는 얼굴 - <논어>말(言)은 공자가 군자와 소신을 가르는 대표적 잣대다. 공자에 따르면 “군자의 말은 묵직하고 소인의 말은 가볍다”. 군자의 말은 발을 따라가지만 소인의 말은 발보다 저만치 앞서간다. 군자의 말이 어눌한 듯한 것은 발(行)이 말을 따라가지 못할까 저어하기 때문이다.“발라 맞추는 말과 아첨하는 얼굴빛에는 인이 적다(巧言令色 鮮矣仁).” <논어>에 나오는 공자의 말이다. 반면 공자는 “강직하고 의연하고 질박한 사람이 오히려 인에 가깝다”고 했다. <도덕경> 마지막 장(81장)에 “미더운 말은 번지르르 하지 않고 번지르르 한 말은 미덥지 않다(信言不美 美言不信)”고 했는데, 공자의 말과 뜻이 오롯이 맞닿는다.교언영색(巧言令色)은 교묘하게 꾸민 말과 아첨하는 얼굴빛이다. 환심을 사기 위해, 이익을 취하기 위해, 누군가를 속이기 위해 말재주를 부리고 표정을 꾸미는 거다. 여기서 영(令)은 아름답다는 뜻으로, 외면적 꾸밈을 이른다. 니체는 “거짓을 말하는 자는 말이 너저분하고 길어진다”고 했다. 입의 현란함으로 진실을 가리고 거짓인지 의심하는 마음을 흔들려는 심리를 꼬집는 말로 읽힌다.참고로 <여씨춘추>에는 팔관(八觀:,사람을 보는 여덟 가지 관찰법)이 나오는데, 말과 관련된 것이 두 개나 포함된다.1. 잘 나갈 때 어떤 사람을 존중하는가 2. 높은 자리에 있을 때 어떤 사람을 쓰는가 3. 부유할 때 어떤 사람을 돌보는가 4. 남의 말을 들을 때 어떤 행동을 취하는가 5. 한가할 때 무엇

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'000 씨'는 높임말일까 낮춤말일까

얼마 전 야당의 한 의원이 방통위원장을 가리켜 “XXX 씨” 하고 불러 논란이 됐다. 다음 날에는 또 다른 의원이 대통령을 지칭하며 “○○○ 씨”라고 해 파장을 일으켰다. 우리말 ‘씨’를 둘러싼 호칭어 논란은 어제오늘의 일이 아니다. 전임 대통령에게 ‘씨’를 붙여 부르다 SNS를 폐쇄당한 것을 비롯해 멀리 ‘김종필 씨’ 사건에 이르기까지 연원이 깊다. 공통점은 대개 정치권에서 나오는 구설이라는 점이다. 정치권의 저급한 ‘막말 논란’의 한 가지임을 알 수 있다.동료에겐 존대어, 윗사람에겐 못 써1998년 8월 26일 국회 본회의장. 당시 야당인 한나라당 S의원이 김종필 국무총리를 거세게 몰아붙였다. 그는 김 총리를 시종일관 “김종필 씨”라고 부르면서 공세를 폈다. 여당 석에서 “그만해” 하는 고함이 터져나오면서 본회의장은 순식간에 험악한 분4위기에 휩싸였다. 여당 쪽에선 “어떻게 국무총리를 ‘씨’라고 부를 수 있느냐”며 강력히 항의했다. 역사는 반복된다고, 국회에서 호칭을 두고 다투는 상황이 예나 지금이나 다를 게 없다.‘씨’의 정체는 무엇일까? 우리가 너무도 익숙하게 여기는 이 말의 출처는 한자 ‘氏’다. 우리가 잘 안다고 생각하는 ‘씨’이지만 막상 정색하고 들여다보면 그 용법이 간단치 않다. 먼저 잘못 알고 있는 ‘상식 같은’ 얘기 하나. ‘씨’가 존대어라고 하는 주장 혹은 인식이 그것이다. 그렇지 않다. ‘씨’는 아랫사람이나 비슷한 또래한테 붙이면 대접해 부르는 말이지만, 윗사람한테는 붙이지 못한다. 아버지나 선생님을 그리 불렀다간 매우 예의 없는

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

정의에서 '조건'의 의미 파악하고 읽어야

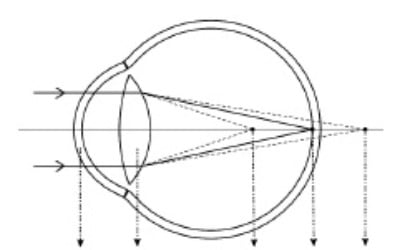

정시는 조절 작용*이 없는 무조절 상태에서 무한히 멀리서 눈으로 들어온 광선의 초점이 망막에 맺히는 경우(a)로, 이때 최대 시력을 얻을 수 있다. 비정시는 무조절 상태에서 무한히 멀리서 눈으로 들어온 광선의 초점이 망막의 앞쪽(b) 혹은 망막의 뒤쪽(c)에 맺히는 경우다.(중략)정시는 수정체의 조절 작용이 0D인 무조절 상태에서 +59D의 눈 굴절력을 가지며, 0 ~ +14D인 수정체의 조절량에 따라 눈 굴절력은 +73D까지 커질 수 있다. 비정시는 초점이 맺히는 위치에 따라 근시와 원시로 구분된다. (중략)눈 굴절력이 +61D인 근시는 -2D인 구면 렌즈를 눈앞에 대면 눈 굴절력과 (-)구면 렌즈의 굴절력이 합해져 +59D가 되기 때문에 정시로 교정되는 것이다. … 정시인지 비정시인지 판정하기 위해, … 무조절 상태를 유지하도록 한다. … 무조절 상태를 유지하기 위해 운무법이 사용된다. 운무법은 눈앞에 (+)구면 렌즈를 대어 초점이 망막의 앞쪽에 맺히도록 유도하는 것이다. 그런 다음 (-)구면 렌즈를 순차적으로 덧대어가면서 최대 시력을 얻는 최소의 (-)구면 렌즈 값과 운무법에 사용된 렌즈 값을 합하여 비정시의 정도를 판정한다.*조절 작용: 수정체의 굴절력이 변하는 것.- 2023학년도 10월 교육청 전국연합학력평가 -[지문 키워드] 무조절 상태에서 … 초점이 망막에 맺히는 경우(a) … 초점이 망막의 앞쪽(b) 혹은 망막의 뒤쪽(c)에 맺히는 경우우리는 키를 잴 때 ‘발꿈치를 들지 말라’고 한다. 이를 ‘조건’이라 하는데, 조건이 없으면 한 사람의 키도 여럿일 수 있고 다른 사람과 비교될 수 없기 때문이다. 개념을 정의할 때도 조건을 줄 때가 많다. 일기예보에서 많이 듣는 ‘기압&rsq

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'아이러니한' 인가, '아이로니컬한' 인가

# “인생 참 아이러니해요. 옛날엔 존경받고 싶었는데, 아카데미상을 받은 뒤에 더 주의하면서 살고 있어요. 자유롭게 살고 싶은 내게 족쇄가 생긴 거죠.” 배우 윤여정 씨가 자신의 연기와 작품에 관한 생각을 털어놨다. 지난달 6일 부산에서 열린 제28회 부산국제영화제 행사에서다. 첫 문장에 쓰인 ‘아이러니하다’를 주목할 필요가 있다. 흔히 접하는 말이긴 해도 어딘가 어색한 데가 있기 때문이다. 그런 거슬림은 어디에서 연유하는 것일까?외래말을 우리말화할 때도 규칙 있어# “‘마약통’이라는 별명까지 얻으며 작년까지 검찰에서 근무하던 그가 퇴임한 뒤 아이로니컬하게 마약 사범의 변호를 맡게 됐다.”이 문장에도 비슷한 말이 쓰였다. ‘아이로니컬하다.’ 형태가 조금 다른 이 말은 비교적 자연스럽다. ‘아이러니하다’와는 어떻게 다를까? <표준국어대사전>(국립국어원)은 ‘아이러니하다’(모순된 점이 있다)와 ‘아이로니컬하다’(아이러니의 속성이 있다)를 다 올려놓았다. 두 풀이를 보는 이들은 곤혹스럽다. 두 말의 차이를 구별하기 쉽지 않기 때문이다.<표준국어대사전>에선 ‘아이러니하다’와 ‘아이로니컬하다’를 다른 말로 본 것 같다. 후자는 전자에 비해 ‘그런 느낌이 있다’는 뜻을 더하는 말로 풀이한 듯하다. 하지만 이는 사실상 말장난에 불과하다. 실제 발화에서 그것을 구별해 쓰는 게 거의 불가능하기 때문이다. 어감에 따라 두 말을 달리 쓰는 사람이 있을지 의문이다. 이에 비해 <고려대 한국어대사전>은 ‘아이로니컬하다’를“일이나 상황이 예상밖의 결과를 빚어 모순되고

-

영어 이야기

매우 안 좋은 상황을 강조할 땐 'dire'

South Korea plans to allow non-professional workers from India and Lithuania to apply for the E-9 visa. The government is also considering raising the E-9 visa quota from the current 110,000 foreign workers to 120,000 to ease chronic labor shortages in industries that do not require special skills, a government source said on Monday.Government officials said India, with the world’s largest population of 1.43 billion people, has strengths in the shipbuilding, steel and IT sectors, where Korea suffers a dire shortage of skilled workers. Lithuania has strengths in advanced industries such as precision laser technology, officials said.An increase in the number of E-9 visa workers from these two countries would mean a labor quality upgrade for Korea’s major sectors, they added.한국은 인도와 리투아니아 출신의 비전문 외국 인력에 대한 E-9 비자 신청을 허용할 계획이다. 정부는 또한 특별한 기술이 필요하지 않은 업종의 만성적인 인력난 완화를 위해 외국인 근로자를 대상으로 한 E-9 비자 한도를 현재 11만 명에서 12만 명으로 늘리는 방안도 검토하고 있다고 정부 소식통이 월요일 밝혔다.정부 관계자들은 14억3000만 명의 세계 최대 인구를 보유한 인도가 조선·철강·IT 분야에 강점을 갖고 있는 반면 한국에는 숙련된 인력이 턱없이 부족하다고 말했다.리투아니아는 정밀 레이저 기술과 같은 첨단 산업 분야에 강점을 갖고 있다고 관계자는 말했다. 두 국가 출신의 E-9 비자를 받은 근로자 수가 증가하면 한국 주요 부문에서 노동의 질이 향상될 것으로 정부 관계자들은 내다봤다.해설저출산 고령화로 우리나라 제조업체는 인력난을 호소하고 있습니다. 만성적인 인력 부족 완화를 위해 저숙련 외국인 근로자를 대상으로 발행하는 E-9 비자를 동남아시아에 이어 인도와 리투아