-

신동열의 고사성어 읽기

병가상사 (兵家常事)

▶ 한자풀이兵 : 군사 병家 : 집 가常 : 항상 상事 : 일 사싸움에서 이기기도 하고 지는 것처럼모든 일에도 성공과 실패가 있다는 뜻 -《당서(唐書)》인생사에는 성공과 실패가 있고, 전쟁에는 승리와 패배가 있다. 오늘의 승자가 내일의 패자가 되고, 오늘의 패자가 내일의 승자가 되는 게 세상 이치다. 그러니 이겼다고 교만하지 말고, 졌다고 절망하지 말아야 한다.‘적을 알고 나를 알면 백 번을 싸워도 위태롭지 않다(지피지기 백전불태: 知彼知己 百戰不殆)’는 문장으로 대표되는 《손자병법》은 병서로뿐만 아니라 시대를 초월한 처세학으로도 널리 읽힌다. 다양한 중국 고사를 담고 있는 《손자병법》은 인간 사회의 근저를 날카롭게 파헤친 역서다.‘전쟁에서 이기려면 적을 교묘히 속이고, 다양한 작전을 펴라.’ ‘적을 궁지에 몰 때는 한쪽을 터줘라.’ ‘내가 처한 조건을 먼저 판단하라.’ ‘군대를 움직일 때는 질풍처럼 빠르게 하고, 멈출 때는 숲의 나무처럼 고요해야 하고, 공격할 때는 성난 불길처럼 맹렬해야 한다.’ ‘최악의 경우에는 줄행랑을 쳐라.’ 등은 전쟁터뿐만 아니라 세상살이의 처세이기도 하다.우리가 자주 쓰는 승패병가상사(勝敗兵家常事)는 《당서(唐書)》 배도전(裵度傳)에 나오는 말이다. 당서는 중국 당나라의 정사로, 이십오사의 하나다. 당고조의 건국(618년)에서부터 애제의 망국(907년)까지 290년 동안의 당나라 역사가 적혀 있다. 진사에 급제해 벼슬길에 올라 후에 진국공에 봉해진 배도는 정치적으로 번진(지방 절도사) 세력을 없애려 한 헌종의 정책을 지지했다. 전쟁에서 져 낙심한 그에게 왕이 “한 번 이기고 한 번 지는 것은

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'아파트 4인방'은 사람일까 건물일까?

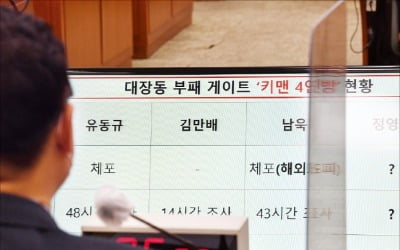

‘대장동 사건’으로 전국이 들끓고 있다. ‘4인방’이니 ‘키맨’이니 하는 말들이 연일 신문지면에 오르내린다. 이 사건에 핵심 역할을 한 사람들을 가리켜 하는 말이다. 키맨(keyman)이야 외국어이니 그렇다 치고, 4인방은 언제부터 우리말에서 쓰이기 시작했을까? 예전부터 쓰던 말은 아니고, 1970년대 말 수입된 말이다. 그 용법을 알기 위해선 중국의 문화대혁명으로 거슬러 올라가야 한다. ‘O인방’은 사람에 써야 … 사물에 쓰면 어색해우리 언론에서 ‘4인방(四人幇)’이 처음 등장한 것은 1976년 말이다. “숙청된 중공의 급진좌파지도자들인 모택동의 처 강청을 비롯한 이른바 ‘4인방’은….”(네이버 뉴스라이브러리) 한 신문은 마오쩌둥 사망 직후 문혁파 숙청과정에서 발생한 중국의 혼란상을 이렇게 전했다. 당시 ‘4인방’과 함께 ‘4인조(4人組)’도 쓰였다. 4인방이 한국에선 안 쓰던 한자말이라 뜻이 비슷한 4인조를 섞어 썼을 것이다. 같은 날 같은 지면에 “중공은 … 지난 10월 숙청된 문혁급진파 ‘4인조’의 추종자들과 …” 같은 표현이 보인다.본래 ‘4인방’은 문혁 기간 막강한 권력을 휘둘렀던 마오쩌둥의 부인 장칭 등 4명의 공산당 지도자를 일컫는 말이다. 나중에 이들을 숙청할 때 중국에서 ‘4인방’이란 용어를 썼는데, 한국에서도 이를 그대로 들여다 썼다. 그래서 처음에는 이 말이 부정적인 상황에서 쓰이는 것으로 알려졌었다.‘방(幇)’이 무리, 단체, 패거리를 뜻하는 말이다. ‘4인방’이라고 할 때 방은 ‘갱단’이란 의미로 해석하면 맞는다. 그런데 그뒤 중

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

논증과 그 비판을 다룬 글…전제와 결론을 파악하며 읽어야

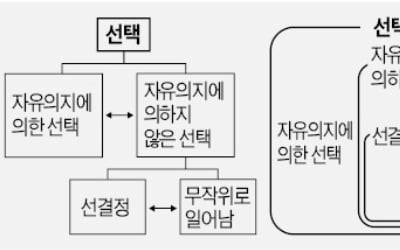

가령 갑이 냉장고 문을 여니 딸기 우유와 초코 우유만 있다고 해 보자. 갑은 이것 중 하나를 자유의지로 선택할 수 있을까? 이러한 질문과 관련하여 반자유의지 논증은 갑에게 자유의지가 없다고 결론 내린다. 우선 임의의 선택은 이전 사건들에 의해 선결정되거나 무작위로 일어난다. 여기서 무작위로 일어난다는 것은 선결정되지 않는다는 것을 의미한다. 이러한 전제하에 반자유의지 논증은 선결정 가정과 무작위 가정을 모두 고려한다. … 가령 갑의 딸기 우유 선택이 심지어 갑이 태어나기도 전에 선결정된 것이라면 갑이 자유의지로 그것을 선택한 것이라고 보기 어려울 것이다. … 가령 갑의 딸기 우유 선택이 단지 갑의 뇌에서 무작위로 일어난 신경 사건이라고 한다면, 그것은 자유의지의 산물이라고 보기 어려울 것이다.그러나 이 논증에 관한 다양한 비판이 가능하다. 반자유의지 논증을 비판하는 한 입장에 따르면 반자유의지 논증의 선결정 가정을 고려할 때의 결론은 받아들여야 하지만, 무작위 가정을 고려할 때의 결론은 받아들일 필요가 없다. 따라서 반자유의지 논증의 결론도 받아들일 필요가 없다고 주장한다. 그 이유는 아래와 같다.임의의 선택이 나의 자유의지의 산물이 되기 위해서는 다음 두 가지 조건을 모두 충족해야 한다. 첫째, 내가 그 선택의 주체여야 한다. 둘째, 나의 선택은 그 이전 사건들에 의해 선결정되지 않아야 한다. 그런데 어떤 선택이 그 이전 사건들에 의해 선결정되어 있다면, 이것은 자유의지를 위한 둘째 조건과 충돌한다. 따라서 반자유의지 논증의 선결정 가정을 고려할 때의 결론인 우리에게 자유의지가 없다는 점을 받아들여야 한다.(중략)다음으로 어

-

신동열의 고사성어 읽기

口禍之門 (구화지문)

▶ 한자풀이口 : 입 구禍 : 재앙 화之 : 갈 지門 : 문 문입은 재앙을 부르는 문이란 뜻으로말을 함부로 하면 화를 부른다는 의미 - 《전당서(全唐書)》“입은 곧 재앙의 문이요, 혀는 곧 몸을 자르는 칼이다. 입을 닫고 혀를 깊이 감추면 처신하는 곳마다 몸이 편하다(구시화지문 설시참신도 폐구심장설 안신처처뢰:口是禍之門 舌是斬身刀 閉口深藏舌 安身處處牢).”당나라 말기에 태어나 당나라가 망한 뒤 후당 때 재상을 지낸 풍도(馮道)의 《전당서(全唐書)》에 나오는 말이다. 말에 관한 글을 모은 설시(舌詩)에 실려 있다. 구화지문(口禍之門)은 ‘입은 재앙을 불러들이는 문’이란 뜻이다. 화(禍)의 근원이 바로 입이다. 재앙이 입으로부터 나오고 입으로부터 들어간다 하여 옛 성현들은 늘 입을 조심하라고 가르쳤다.《주희(朱熹)》 경재잠(敬齋箴)에는 ‘독에서 물이 새지 않는 것과 같이 입을 다물고 발언에 신중을 기하라(수구여병: 守口如甁)’는 구절이 있고, 《태평어람(太平御覽)》도 ‘입으로 인해 병도 생기고 화도 부른다(병종구입 화종구출: 病從口入 禍從口出)’고 했다.“화는 입으로부터 나오고 병은 입으로부터 들어간다.” “모든 중생의 화는 입 때문에 생긴다.” “혀 아래 도끼 들었다.” 등 입을 경계하는 우리말도 많다.중국 서진 시대 부현이 편찬한 저서 《부자(傅子)》에도 말을 조심하라는 구절이 나온다. “무릇, 말이 많음을 삼가야 한다. 개미가 뚫은 작은 구멍이 제방의 둑을 무너뜨리고, 작은 물방울이 떨어져 생긴 구멍이 산을 무너뜨린다. 병은 입을 거쳐 몸으로 들어오는 것이며, 재앙 또한 그 사람의 입을 통해 들어오고

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'시범 보이다'에 씌워진 겹말의 굴레

모든 언어에서 잉여적 표현은 흔히 볼 수 있는 현상이다. 국어에서는 대개 한자어를 중심으로 토박이말이 덧붙는 경우가 많다. 한자어만으로는 의미가 충분히 살지 못한다고 여기기 때문일 것이다. 홍성원의 소설 《육이오》에는 ‘넓은 대로에는 사람 그림자 하나 없이 오직 불길만이 휘황하게 타고 있을 뿐이었다’ 같은 대목이 나온다(표준국어대사전). 군더더기 비판하지만 ‘시범하다’는 어색해‘대로(大路)’는 크고 넓은 길이다. ‘대로’만 써도 되는데 앞에 ‘넓은’을 더했으니 중복 표현이다. 하지만 구의 형태로 이뤄져 눈에 잘 띄지도 않고 읽고 쓰는 데 거슬리지도 않는다. 오히려 글의 흐름상 자연스럽게 느껴지기도 한다.어떤 표현이 의미 중복에 해당한다는 것과 그런 말을 사용해선 안 된다고 하는 것은 별개의 문제다. 입말을 비롯해 수필 등 시적 표현이 허용되는 글이라면 ‘넓은 대로’라고 한들 시비 걸 일이 없을 것이다. 하지만 간결함을 생명으로 하는 신문방송이나 보도자료 등 공공언어를 쓰는 데라면 기피 대상이 된다.그중 중복어로 자주 지적되는 ‘시범(을) 보이다’ ‘박수(를) 치다’ 같은 말은 관용적 표현으로 인정돼 사전에도 올랐다. 현실적으로 많이 쓰는 말이라 그 용법을 인정했다는 뜻이다. 다만 단어가 아니라 구(句) 형태의 말이므로 띄어 써야 한다. ‘피해(를) 입다’ ‘부상을 입다/당하다’ ‘허송세월을 보내다’ 같은 표현도 겹말 시비에 오르지만 표준국어대사전에 다 용례로 올라 있다. 관용적으로 굳어 그리 쓸 수 있다고 본 것이다.순전히 토박이말 사이에서도 잉여적 표현을 찾아볼

-

영어 이야기

같은 단어도 상황에 따라 명사 또는 동사로 사용돼요

Observations of mammalian mothers interacting with their newborns reveal a number of complex and often predictable behaviors, many of which appear to fulfill fairly specific functions. These include licking or stroking the infants to establish respiration, digestion, and elimination, and to dry them so that they can maintain optimal body heat. Characteristic vocalizations are often noted that function to initiate interaction or nursing and that facilitate recognition. Most mammalian mothers position their bodies in such a way that the young can find the mammary glands. These behaviors may be regarded as bonding mechanisms, or simply as behaviors that enhance neonatal survival. The two functions are not mutually exclusive, of course.- 《The Cambridge Encyclopedia of Child Development》에서 -새로 태어난 새끼와 상호작용하는 포유류의 어미를 관찰하면 복잡하고도 가끔은 예측 가능한 행동을 많이 볼 수 있는데, 이 중 다수는 매우 특정한 기능을 수행하는 것처럼 보인다. 그것은 새끼가 호흡, 소화, 그리고 배설을 잘할 수 있게끔 하고, 그들의 몸을 말려서 최적의 체온을 유지할 수 있도록 핥거나 쓰다듬는 것을 포함한다. 특유의 발성은 상호작용이나 보살핌을 시작하고 인식을 가능하게끔 하는 기능을 한다. 대부분의 포유류 어미들은 그들의 몸을 새끼가 유선을 찾을 수 있게끔 위치시킨다. 이런 행동은 유대 메커니즘이나 단순히 새끼의 생존을 증진하는 행동으로 여겨질 수도 있다. 물론 이 두 기능은 서로 배타적이지 않다. 해설영어는 다양한 접미사를 사용해 어휘의 품사를 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 eliminate라는 동사에 -ion이라는 접두사가 붙어 elimination이라는 명사가 만들어집니다. digest(소화하다)와 interact(상호작용하다)에 각각 -ion이 결합되어 명사 digestion(소화)과 interaction(

-

영어 이야기

문장에는 문법적 주어와 의미적 주어가 있답니다

Sapir’s influence directed attention to issues of semantics, that is, how languages convey meaning. A logical conclusion of this trend was to provide a whole new way of doing research. After all it is not necessary to go to France to learn French, for instance. All you need is a French speaker to teach you, preferably a native speaker. In the same way, in studying an unrecorded language from, say, the New Guinea highlands, it is often easier to bring the informant to the linguist rather than the reverse. The informant has the adventure of traveling abroad, and the linguist has access to laboratory equipment that can measure sound production, and so on.-《Anthropology》에서-사피어의 영향은 의미론, 즉 어떻게 언어가 의미를 전달하는지의 문제에 대한 관심을 불러일으켰다. 이 경향의 논리적 귀결은 완전한 새로운 연구 방식을 제공하는 것이었다. 결국 예를 들어 프랑스어를 배우기 위해 프랑스로 갈 필요가 없는 것이다. 당신이 필요한 모든 것은 단지 당신에게 프랑스어를 가르쳐줄 수 있는 프랑스어 화자, 가급적이면 프랑스어 원어민이다. 동일한 방식으로, 예를 들어 뉴기니 산악지대에서 사용되는 기록되지 않은 언어를 연구할 때에도 (언어) 정보 제공자를 언어학자에게 데려오는 것이 그 반대보다 보통 더 쉽다. 정보 제공자는 국외로 여행하는 모험을 하고 언어학자는 말소리 생성 등을 측정할 수 있는 실험실 장비에 접근할 수 있다. 해설영어의 기본 어순은 주어-동사-목적어입니다. 주어의 경우 대부분 문법적 주어이기도 하면서 의미적 주어의 역할을 합니다. 예를 들어 Tom likes Mary라는 문장에서 Tom은 문법적 주어로서 likes와 수일치를 하는 역할을 하는 동시에 likes의 주체로서 의미적 주어의 역할을 합니다. 그런데 이 둘이 일치하지 않는 경

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

100년간 써온 '기대난망', 사전에 없는 까닭

“애초 집단면역은 기대난망이었는지 모른다”라고들 한다. “미친 집값 잡기, 정녕 기대난망인가?” 이런 제목의 신문기사도 눈에 띈다. 끝모를 코로나19 사태로 사회 분위기가 가라앉은 탓인지 ‘기대난망’이란 말을 자주 접한다. 그런데 이 말은 좀 특이한 구성이다. 국어사전에 나오지도 않는다. ‘기대’와 ‘난망’이 결합해 의미상 중복 표현그럴 수밖에 없는 게 정상적 단어가 아니기 때문이다. 사전에는 ‘기대난’(期待難: 기대하기 어려움)과 ‘난망’(難望: 바라기 어려움)이란 말이 따로 있다. 기대하는 것은 바라는 것이다. 그러니 기대난이 곧 난망이다. 망(望)이 ‘바랄 망’ 자다. 두 말을 섞어 ‘기대난망’을 만들었으니 겹말에 해당한다. ‘동해 바다’가 의미중복 표현인 것과 같다.기대난망이든 기대난이든 난망이든 이들이 사전에 나타나는 것은 그리 오래되지 않았다. 최초의 국어대사전인 《조선말큰사전》(한글학회, 1957년)에는 보이지 않는다. 어근인 ‘기대’만 있을뿐 아직 기대난이나 난망이란 말이 생성되기 전이라고 짐작할 만하다. ‘-난(難)’은 취업난, 공급난 등에서 보듯이 ‘어려움’의 뜻을 더하는 접미사다. 그러니 ‘기대난’은 파생어라 굳이 사전에 없어도 조어법상 만들어 쓸 수 있을 것이다.《표준국어대사전》(1999년)에는 ‘기대난’이 표제어로 등장한다. ‘난망’은 그보다 이르게 1991년 발간된 《금성판 국어대사전》에서 올림말로 다뤘다. 이때 ‘난망’의 용례로 ‘기대 난망’을 제시했다. ‘기대 난망’이 하나의 단어가 아니라 구의