-

신동열의 고사성어 읽기

結草報恩 (결초보은)

▶ 한자풀이結: 맺을 결 草: 풀 초 報: 갚을 보 恩: 은혜 은풀을 묶어 은혜를 갚는다죽어서도 은혜를 잊지 않음 - 《춘추좌씨전》춘추시대 진나라(晉)의 대부 위무(魏武)에게는 첩이 한 명 있었다. 어느 날 그가 병으로 몸져누웠는데, 아들 위과(魏顆)에게 당부했다.“내가 죽으면 저 여자를 다른 사람에게 개가(改嫁)시켜라.”하지만 병이 더 심해져 죽기 직전에는 “내가 죽으면 저 여자를 순장(殉葬)시켜라”고 유언했다. 위과는 아버지가 정신이 있을 때 한 당부가 진심이라고 생각해 서모(庶母)를 개가시켜 순사(殉死)를 면하게 했다.후에 진나라(晉)와 진나라(秦) 사이에 전쟁이 일어나 위과는 전쟁에 나갔다. 위과가 진(秦)의 두회(杜回)와 싸우다 위태로운 상황에 몰렸는데, 바로 그 급박한 순간에 두회가 풀에 걸려 넘어져 위과는 그를 사로잡아 뜻밖에도 큰 공을 세웠다. 그날 밤, 위과의 꿈속에 한 노인이 나타나서 말했다.“나는 그대가 출가(出家)시켜 준 여인의 아비요. 그대는 아버님이 제정신일 때의 유언을 받들어 내 딸을 출가시켜 주었소. 그때 이후로 나는 그대에게 보답할 길을 찾았는데 이제야 그 은혜를 갚은 것이오.”첩의 아버지 혼령이 풀을 엮어 두회를 넘어지게 함으로써 딸의 은혜를 갚은 것이다. 《춘추좌씨전》에 나오는 얘기로, 결초보은(結草報恩)은 풀을 묶어 은혜를 갚는다는 뜻으로 죽어서라도 은혜를 잊지 않음을 이르는 말이다. 은혜를 입은 마음이 뼈에 깊이 새겨져 잊히지 않는다는 각골난망(刻骨難忘)도 뜻이 같다. 백골난망(白骨難忘) 난망지은(難忘之恩) 난망지택(難忘之澤)도 같은 의미로 쓰인다.베푼 마음은 잊

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

조합? 네가 왜 국어 문제에 나와

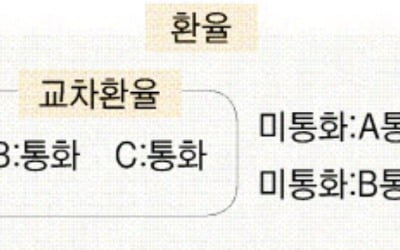

12. 미국을 포함한 세 국가가 존재하고 각각 다른 통화를 사용할 때, ㉠~㉢에 대한 설명으로 적절한 것은?<보기>㉠ 금 본위 체제에서는 … 각 국가의 통화 가치는 정해진 양의 금의 가치에 고정되었다. 이에 따라 국가 간 통화의 교환 비율인 환율은 자동적으로 결정되었다. 이후 ㉡ 브레턴우즈 체제에서는 … 다른 국가들은 달러화에 대한 자국 통화의 가치를 고정했고, … 기축 통화인 달러화를 제외한 다른 통화들 간 환율인 교차 환율은 자동적으로 결정되었다. … 세계의 모든 국가에서 ㉢ 어떠한 기축 통화도 없이 각각 다른 통화가 사용되는 경우 두 국가를 짝짓는 경우의 수만큼 환율의 가짓수가 생긴다.① ㉠에서 자동적으로 결정되는 환율의 가짓수는 금에 자국 통화의 가치를 고정한 국가 수보다 하나 적다.② ㉡이 붕괴된 이후에도 여전히 달러화가 기축 통화라면 ㉡에 비해 교차 환율의 가짓수는 적어진다.③ ㉢에서 국가 수가 하나씩 증가할 때마다 환율의 전체 가짓수도 하나씩 증가한다.④ ㉠에서 ㉡으로 바뀌면 자동적으로 결정되는 환율의 가짓수가 많아진다.⑤ ㉡에서 교차 환율의 가짓수는 ㉢에서 생기는 환율의 가짓수보다 적다.- 2022학년도 대학수학능력시험 - 미국을 포함한 세 국가… 각각 다른 통화를 사용… 환율… 기축 통화… 교차 환율문제에는 풀이를 위한 조건들이 있다. 예컨대 위 문제에서 ‘미국’, ‘세 국가’, ‘각각 다른 통화 사용’ 등이 그것이다. 이 조건들은 결국 ‘기축 통화’, ‘환율’, ‘교차 환율’을 판단하는 데 단서가 된다. 지문의 ‘국가 간 통화의 교환 비율인 환

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'전(田)'에선 밭농사, '답(畓)'에선 논농사를 짓죠

새해 벽두에 불거진 정치권의 ‘전·답 해프닝’은 우리말 인식을 둘러싼 단면 하나를 보여준 것 같아 씁쓸한 뒷맛을 남겼다. 정치적 공방은 우리의 관심사가 아니다. 사건 발단에서 엿볼 수 있는 우리말 현주소를 돌아보고, 함께 고민하는 계기로 삼는 데 의미가 있다. 이미 알려진 사실이지만 우리말 관련 부분을 중심으로 되짚어 보자. 한자어 ‘전·답’보다 고유어 ‘논·밭’이 쉽고 편해1월 초 한 정당에서 상대 당 대선후보 가족의 농지법 위반 의혹을 제기했다. 근거 자료로 농지 취득 당시 농업경영계획서 등에 지목을 ‘답’, 재배 예정 작물을 ‘벼’로 적은 사실을 지목했다. 그러면서 “‘답’인 해당 농지에 논 작물인 ‘벼’를 재배하겠다고 신고했다”며 “전과 답도 구분하지 못한 것”이라고 비판했다. 또 “밭에서 쌀농사를 짓겠다고 신고할 정도로 농사에 무지하다”고도 했다.하지만 정작 논과 밭을 구분하지 못한 것은 문제를 제기한 당이었음이 곧 드러났다. ‘밭 전(田), 논 답(畓)’인데, 이를 뒤바꿔 말했기 때문이다. 밭은 야채나 곡류를 심고, 논은 벼를 심어 가꾸는 땅이다. 밭에는 물꼬를 따로 트지 않고 논에는 물을 대 농사짓는다는 점도 큰 차이다.밭과 논을 뜻하는 한자 ‘田’과 ‘畓’에 그 모든 게 담겨 있다. 田은 경작지의 모양을 본떠 만든 글자다. 밭의 경계와 이랑을 그린 것이다. 畓은 ‘물 수(水)’와 ‘밭 전(田)’ 자가 결합한 모습이다. 물을 대어 농사지을 수 있는 농경지, 즉 ‘논’을 나타낸다. 그러니 “‘답’에서 벼를 재배하겠다고 했다&rd

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

수학적 사고도 국어 문제 풀이에 필요할까

13. 윗글을 참고할 때, <보기>에 대한 반응으로 가장 적절한 것은?<보기> 기축 통화국인 A국의 금리는 인상되었고 통화 공급은 감소했다. 여기에 A국 정부의 소득세 감면과 군비 증대는 A국의 금리를 인상시켰으며, 높은 금리로 인해 대량으로 외국 자본이 유입되었다. A국은 이로 인한 상황을 해소하기 위한 국제적 합의를 주도하여, … A국 통화에 대한 B국 통화와 C국 통화의 환율은 각각 50%, 30% 하락했다.① A국의 금리 인상과 통화 공급 감소로 인해 A국 통화의 신뢰도가 낮아진 것은 외국 자본이 대량으로 유입되었기 때문이겠군.② 국제적 합의로 인한 A국 통화에 대한 B국 통화의 환율 하락으로 국제 유동성 공급량이 증가하여 A국 통화의 가치가 상승했겠군.③ 다른 모든 조건이 변하지 않았다면, 국제적 합의로 인해 A국 통화에 대한 B국 통화의 환율과 B국 통화에 대한 C국 통화의 환율은 모두 하락했겠군.④ 다른 모든 조건이 변하지 않았다면, 국제적 합의로 인해 A국 통화에 대한 B국과 C국 통화의 환율이 하락하여, B국에 대한 C국의 경상 수지는 개선되었겠군.⑤ 다른 모든 조건이 변하지 않았다면, A국의 소득세 감면과 군비 증대로 A국의 경상 수지가 악화되며, 그 완화 방안 중 하나는 A국 통화에 대한 B국 통화의 환율을 상승시키는 것이겠군.- 2022학년도 대학수학능력시험 - 반응어떤 말을 듣고 이해, 추리, 평가 등을 한다고 했다. 이들 모두는 ‘반응’의 유형이기도 하다. 위 문제에서 ①~⑤의 밑줄 친 부분을 보자. <보기>의 어떤 곳에도 그 내용이 없다. 결국 ‘통화의 신뢰도’, ‘국제 유동성 공급’, ‘통화의 가치’, ‘통화에 대한 통화의 환율’, &l

-

신동열의 고사성어 읽기

麥秀之嘆 (맥수지탄)

▶ 한자풀이麥: 보리 맥秀: 빼어날 수之: 어조사 지嘆: 탄식할 탄보리가 무성하게 자란 것을 탄식함나라가 망한 것을 슬퍼한다는 의미 -《사기》중국 은(殷)나라의 임금 주왕(紂王)은 정치는 팽개친 채 술과 여자에 빠져 산 폭군이었다. 당시 주왕에게 극구 간한 충신이 있었는데, 미자(微子) 기자(箕子) 비간(比干)이 그들이었다. 주왕의 서형(庶兄·배 다른 형)이기도 했던 미자는 자신의 간언이 받아들여지지 않자 스스로 목숨을 끊으려고 했다. 그러자 태사(太師) 기자와 소사(小師) 비간이 적극 만류했다.“자결로 임금이 바른 정치를 한다면 몰라도, 그렇지 않다면 한낱 헛된 죽음이 될 것이오. 차라리 다른 나라로 피신하시지요.”미자도 그 말이 옳다 싶어 망명을 택했다. 기자 역시 왕족으로 진언이 받아들여지지 않자 낙담했다. 주위에서 그에게도 망명을 종용했지만 그는 고개를 저었다.“신하된 자로서 간언이 받아들여지지 않는다고 멀리 떠나면 그건 임금의 잘못을 부추길 뿐이오.”그는 거듭 주왕에게 간했고, 결국 왕의 분노를 사 노예가 되었다. 후에 머리를 풀어헤치고 미친 척함으로써 겨우 풀려나 숨어 살면서 거문고로 시름을 달랬다. 비간은 미자와 기자의 처지와 폭정을 참을 수 없어 연거푸 간했다. 주왕이 말했다.“말하는 것으로 봐서 그대는 성인이로군. 성인의 가슴 속에는 구멍이 일곱 개 있다 하니 진짜인지 확인해 봐야겠군.” 그리고는 가슴을 갈라 죽였다.폭정은 그 끝이 처참한 법. 결국 주(周)나라 무왕(武王)이 서쪽의 제후들을 규합해 쳐들어갔고, 주왕의 자살로 은 왕조는 역사 속으로 사라졌다. 훗날 기자가 은나라의 옛 도성을 지나다 &lsquo

-

영어 이야기

영어는 '목적어+주어' 어순 허용 않지만…명사구가 길어질 땐 문장 뒤로 외치 시키죠

Some people, perhaps most, have a measure of their day that is reactive. Things occur that cannot be predicted, at least individually, and a proportion of the available time is always going to go in this way. Such activity is not automatically unimportant, and the reverse may well be true. For example, a manager on the sales or marketing side of a commercial company may have enquiries and queries coming from customers that are very important and must be dealt with promptly. Sometimes the reaction to this is to believe that, because of this reactive element, it is not possible to plan or to plan effectively. The reverse is true.《Successful Time Management》중에서몇몇 사람들, 아마도 대부분의 사람들은 하루의 많은 시간을 (타인에게) 반응하는 데 쓴다. 적어도 개인적으로, 예상치 못한 일들이 일어나며, 주어진 시간의 일부는 항상 이런 식으로 흘러간다. 그러한 활동이 꼭 중요하지 않은 것만은 아니며, 오히려 그 반대인 경우도 있다. 예를 들어 영리 회사의 판매나 마케팅 쪽의 매니저는 매우 중요하고 신속하게 처리되어야 하는 고객으로부터의 문의 또는 질문을 받을 수 있다. 이와 같이 반응하는 것 때문에 때때로 계획을 세우거나 효율적으로 계획을 세우는 것이 불가능하다고 믿게 된다. 그 반대가 옳다. 해설영어의 어순은 한국어에 비해 엄격한 편입니다. 예를 들어 한국어의 경우, “제니가 피자를 먹었어”라는 의미를 전달하기 위해 “피자를 제니가 먹었어”와 같이 목적어와 주어의 어순을 뒤바꾸는 것이 가능하지만 영어는 일반적으로 목적어가 주어 앞에 오는 어순을 허용하지 않습니다. 그렇지만 영어에서 특정한 환경에서는 어순이 변하는 경우가 있습니다.본문에 있는 “Things occur that cannot be predicted”가 대표적인 예

-

임재관의 인문 논술 강의노트

"기본적인 비판 사고의 방법을 익혀둘 것"

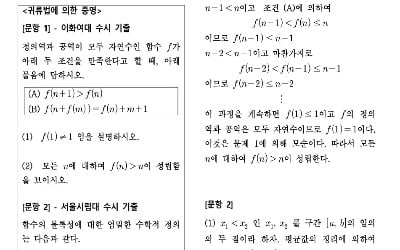

지난 시간(생글 12월 27일자 16면)에 본 연세대 2021학년도 기출문제 1번 세트문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다. [문제1-1]<제시문 가>와 <제시문 나>를 책임 소재의 관점에서 분석하고, <제시문 나>의 입장에서 <제시문 가>의 주장을 비판하시오. (600자 안팎, 25점)우선 1-1번입니다. 600자 안팎으로 상당히 짧은 분량을 갖고 있음에도 불구하고 요구사항이 꽤 많은 편입니다. 언제나 논제의 조건과 요구사항에 충실히 임해야 합니다. 우선 제시문 <가>와 <나>를 책임 소재 관점에서 분석해야겠지요? “분석”은 복잡한 것을 풀어서 단순하고 명료하게 나눈다는 의미입니다.우선 <가>를 풀어보지요. <가>는 책임 소재가 개인에게 있다고 주장합니다. 그 이유는 무엇인가요? 개인의 행위는 자발적 판단과 능력에서 나온 것이기 때문입니다. 따라서 판단과 능력이 있으면 책임이 있고, 판단능력이 닿지 않으면 면책되지 않는다고 봅니다. 반면 <나>는 책임 소재를 개인에게서 찾고 있지 않습니다. <나>에 따르면 개인의 판단과 행위는 사회로부터 자유롭지 않기 때문입니다. 여러분, 항상 문제를 볼 때는 맥락을 살펴봐야 합니다. <가>와 <나>의 분석이 요구사항이지만 잇따르는 요구사항은 <나>의 입장에서 <가>를 비판하는 것이기에, 두 제시문이 서로 대조적이라는 점도 문제 구조를 통해 미리 파악할 수 있습니다. 이처럼 문제의 맥락을 살피면 <가>와 <나>의 분석적 정리에서 확신을 갖고 답안을 전개할 수 있습니다.두 번째 요구사항은 <나>의 입장에서 <가>를 비판하는 것입니다. 여러 측면에서 비판해 볼 수 있겠지요? 기본적인 비

-

최준원의 수리 논술 강의노트

직접 증명이 막힐 때는 '결론'을 부정해 볼 것

고1 수학에서 배운 바와 같이 어떤 명제와 그 ‘대우’ 명제의 참·거짓은 동일하다. 따라서 직접 증명이 막히면 결론을 부정했을 때 가정에 위배되는 모순이 생기는지를 보이면 된다. 이러한 증명법을 간접 증명 또는 귀류법이라고 하며 수리논술 답안을 채점할 때 직접 증명과 간접 증명의 논리성은 동일하게 인정되므로 증명 문제가 나오면 간접 증명을 항상 염두에 둘 필요가 있다. 포인트수리논술에서 출제되는 증명 문제의 유형에는 가정으로부터 결론을 이끌어내는 일반적인 직접 증명 외에 수학적 귀납법에 의한 증명과 귀류법(간접증명) 등이 있다.