-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

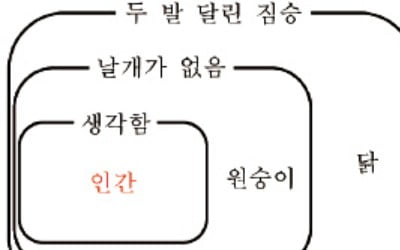

개념이 어디에 속하고, 개념이 지닌 남다른 특성은 무엇이지?

스톨니츠는 우리가 미적 태도로 지각하는 모든 대상은 미적 대상이 된다고 주장한다. … 그가 말하는 미적 태도는 그것이 예술 작품이든 아니든, 감상자가 지각하는 대상 자체를 무관심적이면서 공감적으로 관조하는 태도이다.스톨니츠가 말하는 미적 태도에서의 ‘무관심적’이라는 것은 대상에 대해 관심이 없는 ‘비관심적’과는 다르다. 무관심적이라는 것은 대상을 사용하거나 조작하여, 무엇을 취하려는 목적을 가지고 대상을 바라보지 않는다는 것이다. 다시 말해 무관심적이라는 것은 대상에 대해 어떤 이해관계를 떠나, 보이고 느껴지는 대로 관심을 가지고 본다는 것이다.그리고 ‘공감적’이라는 것은, 감상자가 대상에 반응할 때 대상 자체의 조건에 의해 대상을 받아들이는 방식을 취하는 것을 의미한다. 이를 위해 감상자는 자신을 대상과 분리시키는 신념이나 편견과 같은 반응은 억제해야 한다. 그렇게 하지 않으면 대상이 감상자에게 흥미롭게 지각될 수 있는 가능성이 사라지게 된다.끝으로 ‘관조’란 단순한 응시가 아니라 감상자가 대상에 적극적으로 주목하는 것을 의미한다. 관조는 활동과 함께 일어나기도 하는데, 일례로 음악을 듣는 감상자가 음악에 집중하여 멜로디를 따라 손으로 장단을 맞추는 모습을 들 수 있다. 그러나 대상에 적극적으로 주목하며 활동하는 것이 관조가 의미하는 바의 전부는 아니다. 대상의 독특한 가치를 맛보기 위해서는 복잡하고 섬세한 부분까지 주의 깊게 살펴야 한다. 이러한 섬세한 부분들을 민감하게 인지하는 것이 식별력이다. 즉, 식별력을 갖추고 관조한다면 더욱 풍부한 미적 경험을 할 수 있다. 이러한 식별력은

-

영어 이야기

영어는 하나의 어휘가 동사·명사 등으로 다양하게 사용

Parent-child conflict provides an opportunity to convey the moral principles that might guide social life. Parents’ discipline often involves instructing children in morally and socially acceptable behavior. When parents intervene in disputes between their children, they tend to address the child who has violated the siblings’ rights or welfare, they support moral principles, and children tend to adhere to those principles. Children also play a role in developing the principles that will help them get along with others. The resolution of young children’s property disputes reflects the priority of owners to control their belongings.-《The Cambridge Encyclopedia of Child Development》 중에서-부모와 아이 간 갈등은 사회적 삶으로 인도해주는 도덕적 원칙을 알려주는 기회를 제공한다. 부모의 훈육은 흔히 아이에게 도덕적으로, 사회적으로 받아들여질 수 있는 행동을 알려주는 것을 수반한다. 부모가 아이들 사이의 논쟁에 끼어들 때 부모는 형제·자매의 권리나 복지를 침해한 아이에게 말을 하는 경향이 있고, 도덕적 원칙에 힘을 실으며, 아이들은 그러한 원칙을 따르는 경향이 있다. 아이들은 또한 그들이 다른 이들과 잘 지내게끔 도와주는 원칙을 발전시키는 역할을 한다. 어린 아이들의 소유물 논쟁의 해결은 주인이 자신의 소유물을 갖는 우선권을 반영한다. 해설영어에서는 하나의 어휘가 다양한 품사로 사용되는 경우가 빈번히 있습니다. 예를 들어 help의 경우 명사로 사용될 수도 있고 동사로 사용될 수도 있습니다. help가 동사로 사용될 때에는 ‘A가 B하는 것을 돕다’의 의미로 사용될 수 있는데, 이때는 [help A (to) B]라는 형태를 갖습니다(여기서 B는 동사). 본문에 있는 문장 중 children also play a role in developing the principles that will hel

-

영어 이야기

[the majority of + 명사] 형태의 수는 명사에 따라 결정

The perspective of distance education as belonging to a somewhat marginalized category of instructional activity has a long history, and this has reinforced the idea that, by definition, such teaching is somehow less rigorous, less scholarly, and certainly less respectable than traditional, face-to-face models.Fortunately, the overwhelming majority of programs delivered at a distance prove this to be a patently false assumption, although a silver lining has emerged from such biases.Calls for the careful evaluation of distance education programs require a clear delineation of what constitutes a rigorous course, how the courses under consideration are to be evaluated against these criteria, and ultimately how the results compare to our familiar models of teaching and learning.- 《Education and Technology》중에서 -교육적 활동의 다소 중요하지 않은 범주로 여겨지는 원거리 교육에 대한 관점은 오랜 역사가 있으며, 이것은 정의상 그러한 교육은 전통적인 대면 방식보다 다소 덜 엄격하고, 덜 전문적이며, 확실히 덜 괜찮다는 생각을 강화해 왔다. 다행스럽게도, 비록 그러한 편견으로부터 밝은 희망이 생겨나긴 했지만, 원거리로 제공된 압도적 다수의 프로그램은 이것이 명백히 잘못된 가정이라는 것을 증명한다. 원거리 교육 프로그램의 세심한 평가에 대한 요구는 무엇이 엄격한 수업을 구성하는지, 어떻게 고려 중인 수업이 이러한 기준에 따라 평가될 것인지, 그리고 궁극적으로는 어떻게 결과들을 우리에게 익숙한 교육 및 학습 모델과 비교할 것인지에 대한 명확한 설계를 필요로 한다. 해설영어에는 다양한 형태의 명사구가 있습니다. 그중에서 부분을 나타내는 표현을 포함하는 명사구가 다양한데, 이러한 명사구는 수일치에 있어서 재미있는 특성을 보입니다. 먼저 [the majority of + 명

-

신동열의 고사성어 읽기

吮疽之仁(연저지인)

▶ 한자풀이吮 : 빨 연疽 : 종기 저之 : 어조사 지仁 : 어질 인144종기를 입으로 빨아주는 어짊이란 뜻으로부하를 극진히 아끼고 사랑함을 비유 - 《사기(史記)》연저지인오기(吳起)는 손자(孫子)와 더불어 중국 춘추전국시대를 대표하는 병법가다. 위(衛)나라 사람으로, 젊은 시절 벼슬자리를 얻기 위해 애썼지만 가산만 탕진했다. 그러다 자기를 비웃는 마을 사람 30여 명을 죽이고 노나라로 도망쳐 증자(曾子)의 문하에 들어갔다. 재상이 되기 전에는 고향에 돌아가지 않겠다는 맹세를 지키기 위해 어머니가 돌아가셨다는 소식을 듣고도 고향에 가지 않았다.이런 연유로 증자의 미움을 사 문하에서 쫓겨났고, 장수가 되기 위해 병법을 공부했다. 몇 년 뒤 제나라가 노나라를 침공하자 장수가 될 기회가 생겼지만, 부인이 제나라 출신인 것이 걸림돌이었다. 그러자 오기는 부인을 죽였고, 장수가 되어 제나라와의 싸움에서 큰 공을 세웠다. 하지만 노나라 왕은 오기의 성품이 잔인하고 위나라에서 큰 죄를 짓고 도망쳐온 탓에 양국 관계가 껄끄럽다는 이유로 오기의 병권을 몰수했다.낙심한 오기는 위나라의 문후(文侯)가 현명하다는 말을 듣고 위나라로 돌아가 뛰어난 지휘력과 용병술로 수많은 공을 세웠다. 오기는 병사들과 함께 먹고 자면서 노고를 나눠 병사들의 신망이 두터웠다. 어느 날, 심한 종기로 괴로워하는 병사의 고름을 오기가 직접 빨아줬다. 그 소식을 전해 들은 병사의 어머니가 통곡했다. 사람들이 연유를 물었다.“일개 병졸인 아드님의 종기 고름을 장군이 직접 빨아주었는데 어찌 그리 슬피 우는 거요?” 어머니가 슬픔을 억누르며 답했다. “내 말 좀 들어보시오. 작년에 그 애

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

성리학의 인간관을 담은 시가 … <보기>의 설명 이해가 우선!

연하로 집을 삼고 풍월로 벗을 삼아/…/… 허물이나 업고쟈 … 고인을 못 봐도 가던 길 앞에 잇네/가던 길 앞에 잇거든 아니 가고 엇절고고전 시가 중에 당대의 철학적 이념을 반영한 것도 있다. 그런 시가가 대학수학능력시험 국어에 출제될 것에 대비해 그 철학적 배경을 알아두어야 할까? 그럴 필요는 없다. 수능 국어는 말 그대로 학생의 국어 능력을 알아보기 위한 것이지, 철학 지식을 알아보기 위한 시험은 아니기 때문이다. 만약 철학적 배경을 알아야만 해석되는 작품이라면 그것을 <보기>로 제시해 설명해 준다. 학생들은 <보기>를 이해만 하면 된다.이 작품이 출제될 때 단골로 제시되는 설명이 ‘성리학적 수양 과정의 형상화’이다. 그러면서 ‘자연 속에 살며 인간의 선한 본성을 회복하기를 바라는 뜻이, … 선한 본성 회복을 위해 학문에 힘쓰겠다는 의지가 나타나’, ‘옛 성인의 행적을 본받아 순수한 본성을 최대한 발현하기를 바라는 마음’ 등이 구체적 설명으로 제시되곤 한다. 이런 설명을 사전에 외워두는 것이 아니라 <보기>로 접했을 때 이해하는 것이 국어 능력이다.‘연하(煙霞: 안개와 노을을 아울러 이르는 말로, 고요한 산수의 경치를 비유적으로 이르는 말)로 집을 삼고 풍월로 벗을 삼’는다는 것은 자연 속에 사는 삶을 말한다. 그 속에서 ‘허물이나 업고쟈’라고 한 것은 인간의 선한 본성을 회복하려는 마음을 드러낸 것이다. ‘고인… 가던 길 …/… 아니 가고 엇절고’는 ‘옛 성인의 행적을 본받아 순수한 본성을 최대한 발현’하려는 의지를 보여주는 구절이다. 이 작품에서 고인(古人)은 고

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

올해 성탄절은 왜 대체휴일이 없을까?

이것도 ‘욜로’ 현상 중의 하나일까? 올해 유난히 국경일 등 쉬는 날이 토·일요일과 겹치는 날이 많자 대체공휴일을 늘려야 한다는 목소리가 커졌다. 결국 지난 7월 ‘공휴일에 관한 법률’이 제정돼 토·일과 겹치는 광복절과 개천절, 한글날에 대체휴일이 생겨났다. 하지만 같은 공휴일인 성탄절은 대체휴일이 없다. 올해에 한해 ‘국경일인 공휴일’에만 대체휴일을 주기로 했는데, 성탄절은 국경일이 아니기 때문이다. 토요일 겹치지만 국경일 아니라 ‘대휴’ 적용 안돼성탄절과 초파일은 예수와 석가모니가 태어난 날로, 공휴일로 지정돼 있다. 동시에 명절이기도 하다(《표준국어대사전》 기준). 기독탄신일과 부처님오신날이 법정용어이고 성탄절(또는 크리스마스)과 초파일은 따로 이들을 명절로 이르는 말이다. 그만큼 오랜 역사를 거치며 우리 문화 속에 녹아들었다는 뜻일 게다. 요즘은 명절 가운데 추석과 설 외엔 다른 어떤 날보다 두 날을 더 친숙하게 여길 정도다.공휴일과는 어떻게 구별할까? 공휴일은 국가나 사회에서 정해 다 함께 쉬는 날이다. 달력에 ‘빨간날’로 표시되는 날로, 법적으로 정해져 있다. 연중 일요일 52개를 비롯해 새해 첫날인 1월 1일, 국경일 4개, 양대 명절(추석·설 합쳐 엿새)과 성탄절·부처님오신날, 기념일 중 어린이날과 현충일 등 사회적으로 특별한 날이다. 주 5일제가 정착한 요즘 토요일(52개)을 사실상 휴일로 치면, 산술적으로 연간 총 119일(토·일요일과 겹치지 않는다고 가정)을 공식적으로 쉬는 셈이다. 여기에 총선과 대선같이 국가적으로 치러지는 선거 등 정부에서 지정하는 날이 임시공휴일로 더

-

영어 이야기

강조할 땐 'it (+조동사) + be동사 … that ~' 형태로

Over time, as his cough progressed, he began to wonder if it was consumption or might it be something else. No matter what it was, his body was being overtaken by it. His coworkers noticed that as the workday progressed his coughs got worse and he would often break out in cold sweats. When they brought it to his attention, he initially noticed that his coughs were not as bad when at home, particularly on his days off, so he knew from his wife’s dreaded disease that it was not the consumption that was making him ill. He suspected that it might be the chemicals from the dyes that were causing his cough. But slowly he noticed that he was not as strong as before and became concerned that it might be something more serious.- 《Freedom Road: An American Family Saga from Jamestown to World War》에서 -시간이 지나, 그의 기침은 심해졌고, 그는 자기가 걸린 것이 폐결핵인지 다른 질병인지 궁금했다. 그것이 무엇이든 간에, 그의 몸은 점점 병들어갔다. 그의 동료들은 그가 일을 하면서 계속 기침이 심해지고 자주 식은땀을 흘리는 것을 알았다. 그가 기침에 대해 주목했을 때, 그는 처음에 그의 기침이 집에 있을 때, 특히 쉬는 날에는 그렇게 심하지 않다는 것을 알았다. 그래서 아내가 걸렸던 끔찍한 병에 비추어보아 그는 자신을 아프게 만든 것이 폐결핵이 아니라는 것은 알았다. 그는 기침을 유발하는 것은 염료로부터 나온 화학물질일 수 있다고 의심했다. 하지만 점점 그는 예전만큼 건강하지 못하다는 것을 알게 되었고, 병이 더 심각한 것일 수도 있다는 걱정을 하게 됐다. 해설특정 정보를 강조하기 위해서 각 언어의 기본 어순을 변형시켜 특수한 구문을 만드는 경우가 있습니다. 그중 하나가 우리가 알고 있는 영어의 [it (+조동사) + be동사 ... that ~] 강조 구문인데, 이를 우리말로는 [~

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

민족 최대의 명절은 추석? 설?

해마다 이맘때가 되면 궁금해지는 게 있다. 민족 최대의 명절은 추석일까 설날일까? “민족 최대의 명절인 추석을 맞아 고향을 찾는 귀성객들이….” 언론에서는 추석을 앞두고 관련 보도를 쏟아낸다. 설 때가 되면 같은 문장에 ‘추석’ 대신 ‘설날’만 바꿔 넣은 말이 반복된다. 그래도 우리는 별 거부감 없이 받아들인다. 명절은 법 아니라 관습으로 지켜온 행사그만큼 우리 인식에 추석과 설은 경중을 따질 수 없는 양대 명절로 자리잡았다는 뜻일 게다. 실제로 이동인구에도 큰 차이가 없다. 한국교통연구원이 2018년 내놓은 ‘10년간 명절연휴 통행실태’에 따르면 추석 3600여만 명, 설 3200여만 명이었다(2017년 기준).추석이나 설을 명절이라고 하는데, 절기(節氣)와는 어떻게 다를까? 또 기념일이나 국경일, 공휴일과의 차이는 무엇일까? 별로 쓸모없을 거 같은 ‘알쓸신잡’류 우리말 몇 가지를 알아보자.우선 명절은 오랜 관습에 따라 해마다 일정하게 지켜 즐기거나 기념하는 때를 말한다. 국경일과 기념일이 법에 의해 정해진 날임에 비해 명절은 ‘관습’에 의한 것이다. 계절에 따라 좋은 날을 잡아 일정한 행사를 하면서 생겨난 풍속이다. 유구한 역사 속에 민족의 삶과 함께 해 그 자체로 문화가 된 기념일, 그것이 명절인 셈이다. 그래서 명절은 살아가면서 ‘지내는’ 것이고, 국경일과 기념일은 때가 되면 ‘돌아오는’ 날이다. 명절은 또 계절의 바뀜을 알려주는 ‘절기(節氣)’와도 구별된다.우리 명절로는 설과 추석을 비롯해 정월대보름, 한식, 단오, 유두, 백중, 동짓날 등이 비교적 널리 알려져 있다. 이 중 동짓날은 24절기에도 포

![[the majority of + 명사] 형태의 수는 명사에 따라 결정](https://img.hankyung.com/photo/202109/AA.27486775.3.jpg)