-

신동열의 고사성어 읽기

旣往不咎 (기왕불구)

▶한자풀이旣 : 이미 기 往 : 갈 왕 不 : 아닐 부 咎 : 허물 구이미 지난 일은 탓하지 않는다는 뜻으로지난 잘못을 책망해도 소용 없다는 의미 - 《논어(論語)》《논어(論語)》 <팔일편>에는 노(魯)나라 애공(哀公)이 공자의 제자 재아(宰我)에게 사(社)에 대해 묻는 대목이 나온다. 사는 천자나 제후가 나라를 지켜주는 수호신을 제사 지내는 제단을 말하는 것으로, 그 제단 주위에는 나무를 심게 돼 있었다.재아는 임금의 물음에 어설프게 설명하고 이렇게 답을 맺었다. “하우씨(夏后氏)는 사에다 소나무를 심고, 은(殷)나라 사람은 사에다 잣나무를 심었는데, 주(周)나라 사람은 사에다 밤나무를 심은 까닭은 백성들로 하여금 전율(戰慄)하게 하려는 뜻에서였습니다.”이 말은 전해들은 공자는 “이루어진 일은 말하지 않고, 되어버린 일은 간하지 않으며, 이미 지나간 일이라 허물을 탓하지 않는다(成事不說, 遂事不諫, 旣往不咎)”고 했다. 이는 밤나무를 심은 것이 백성들을 전율케 하기 위함이라는 재아의 엉터리 해석을 꾸짖은 것으로, 지나간 일은 나무라봐야 소용 없는 일이니 앞으로는 그런 실언을 하지 말라는 경고성 말이다. 공자는 가뜩이나 백성을 사랑할 줄 모르는 애공이 재아 말을 듣고 더 포악한 정치를 할까 염려한 것이다.기왕불구(旣往不咎)는 ‘이미 지난 일은 탓하지 않는다’는 뜻으로, 지난 잘못은 책망해도 소용이 없음을 의미한다. 이왕지사(已往之事)로도 쓴다.참고로 <논어>에는 공자가 대낮에 낮잠을 자고 있는 재아를 보고 “지금까지는 너의 말만으로 너를 믿었는데 이제부터는 너의 행실도 살펴야 되겠다”고 꾸짖는 대목이 나온다.

-

신동열의 고사성어 읽기

塗炭之苦 (도탄지고)

▶ 한자풀이塗 : 진흙 도炭 : 숯불 탄之 : 어조사 지苦 : 괴로울 고진흙 수렁에 빠지고 숯불에 타는 듯한 고통학정에 시달리는 백성들의 어려움을 가리킴 - 《서경(書經)》하(夏)나라 걸왕(桀王)은 미녀 말희에게 빠져 주지육림(酒池肉林) 속에서 학정을 일삼다가 상(商)의 탕왕(湯王)에게 망했다. 탕왕은 상을 세운 후 무력 혁명으로 왕위를 얻은 것을 부끄럽게 생각하여 “나는 후세 사람들이 내가 한 행동에 대해 구실을 삼을 것이 두렵다”고 했다. 그러자 왕을 모시고 있던 중훼가 이렇게 말했다. “하늘이 백성을 내신 것은 하고자 하는 바가 있는 것으로, 임금이 없으면 곧 어지러워지나이다. 오직 하늘이 총명함을 내시어 그로써 다스리게 하신 것입니다. 하나라가 있었으나 덕이 부족해 백성들이 도탄에 빠지므로(有夏昏德 民墜塗炭) 하늘이 곧 왕에게 용기와 지혜를 주시어 만방에 올바름을 나타내게 하고, 우왕 때의 아름다운 관습을 복구하게 하셨으니, 그 떳떳함을 따르시고 하늘이 시키는 바를 따르셔야 하나이다.”이는 이른바 천명사상(天命思想)으로, 백성들을 괴로움에서 구하기 위해 무력을 사용한 것은 정당하며, 모름지기 임금은 하늘을 대신해 백성을 사랑해야 한다는 것이다. 맹자에게서도 천명사상이 엿보인다. 여기서 유래한 도탄지고(塗炭之苦)는 ‘진흙에 빠지고 숯불에 타는 듯한 고생’이라는 뜻으로, 생활이 몹시 곤궁하거나 비참한 처지를 일컫는 말이다. 이 고사는 《서경(書經)》의 상서(尙書) 중훼지고(仲之誥)를 비롯해 여러 문헌에 나온다.도탄지고에 관련된 또 다른 고사도 있다. 남북조시대 전진(前秦)은 후연(後燕)과 후진(後秦)의 공격을 받아 수도

-

영어 이야기

합성어 blackboard, 혼성어 brunch 차이는

Traditionally, an error in which a word such as orange has been selected for ‘lemon’ has been regarded as a case of misselection of a neighbour, as if an adjacent book has been taken from a library shelf instead of the intended one. However, some recent work suggests that multiple activation of words may be a normal procedure. Instead of hunting down one particular word, speakers may activate a number of relevant or partially relevant words, and then select from them. This is suggested by blends, where the words concerned are often (though not inevitably) equally appropriate.《Encyclopedia of Language》 중에서전통적으로, ‘레몬’을 말하기 위해서 오렌지라는 어휘가 선택되는 것과 같은 실수는 그 주위에 있는 것(의미적으로 비슷한 어휘)을 잘못 고르는 경우로 여겨졌다. 이는 마치 도서관 책장에서 의도한 것 대신 그 옆에 있는 책을 고르는 것과 같다. 하지만 최근의 몇몇 연구들은 여러 개 단어의 활성화는 정상적인 절차일 수 있다는 것을 암시한다.특정한 어휘를 찾아내기보다는 화자는 관련 있거나 부분적으로 연관 있는 다양한 어휘를 활성화시킨 다음에 그것들로부터 선택을 한다. 혼성어(blends)가 이를 시사하는데, 혼성어를 이루는 관련 있는 어휘는, 비록 반드시 그런 것은 아니지만, 종종 동등하게 적절하다. 해설지난 시간에 이어 영어에서 새로운 어휘를 형성하는 방식에 대해 알아보도록 하겠습니다. 두 개의 온전한 어휘가 결합하여 하나의 새로운 어휘가 생성되기도 하는데, 이렇게 만들어진 어휘를 합성어(compounds)라고 합니다. 대표적인 예로는 blackboard가 있습니다. 이 어휘는 black이라는 형용사와 board라는 명사가 합성되어 생성되었습니다. 이 두 개의 어휘가 합성되어 ‘검은 판’이라는 뜻이 아닌 &lsquo

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

알고 있어야 할 전의적 의미와 알아내야 할 개념

헤겔에게서 변증법은 논증의 방식임을 넘어, 논증 대상 자체의 존재 방식이기도 하다. 즉 세계의 근원적 질서인 ‘이념’의 내적 구조도, 이념이 시·공간적 현실로서 드러나는 방식도 변증법적이기에, 이념과 현실은 하나의 체계를 이루며, 이 두 차원의 원리를 밝히는 철학적 논증도 변증법적 체계성을 지녀야 한다.- 2022학년도 대학수학능력 시험 - 변증법은 논증의 방식임을 넘어, 논증 대상 자체의 존재 방식이기도 … 즉위 문장을 읽자마자 철수 샘은 무슨 말인지 알까? 모른다. ‘변증법’, ‘논증’, ‘존재’ 등이 무슨 뜻인지는 알고 있지만 ……. 모른다는 말에 비웃을 사람도 있겠다. 그러나 철수 샘은 전혀 부끄럽지 않다. 철수 샘이 철학 교사인가? 국어 교사가 모르는 것이 당연하지 않나? 고3 학생들도 이 문장의 의미를 모른다고 자책하지 말라. 국어 영역에서는 특정 분야의 전문 지식을 이용해 문장을 이해해 풀 수 있는 문제는 내지 않는다.그런데 위 문장을 읽으며 철수 샘이 발휘하는 국어 능력이 있기는 하다. 문장에서 서술어는 행동이나 작용을 나타내고, 그 행동이나 작용을 받는 것을 ‘대상’이라 한다. (문법에서는 그것을 ‘목적어’라 한다.) 그리고 ‘(으)로’는 방법을 나타내는 부사격 조사다. 고3 학생이면 이것들을 알고 있다가 활용하는 국어 능력이 있어야 한다. 여기서 ‘A를 B로 논증하다’라는 문장 구조와 A가 ‘대상’이고 B가 ‘방식’이라는 사실을 떠올리며 문장을 읽는 국어 능력을 발휘해야 한다. 그러면 변증법적 방식도 있지만 변증법적 대상도 있구나 하며 철수 샘처럼 위 문장을

-

최준원의 수리 논술 강의노트

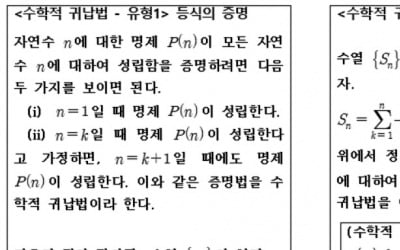

출제 빈도 높은 수학적 귀납법 증명 문제

수학적 귀납법 증명 문제는 구조와 채점포인트가 비교적 명확하기 때문에 출제 빈도가 높고 변별력도 갖춘 수리논술의 주요 출제 유형이다. n=k일 때 가정한 식으로부터 n=k+1일 때의 식을 보이려고 하는 과정이 핵심 채점포인트이며 이때 가정한 식과 보이려는 식을 확실하게 구분해서 문장으로 표현하는 것이 중요하다. 포인트수리논술을 시작하는 수험생들은 수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ의 기본 논증추론 과정을 직접 자신의 손으로 써보고 익히는 과정부터 시작해야 한다.

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

기압 단위로 쓰는 '밀리바'는 옛말···'헥토파스칼'은 아직도 낯설어

국제단위계(SI)상의 용어도 우리말을 구성하는 수많은 말 중 하나다. 하지만 언중(言衆)이 이해하기에 유난히 취약한 분야로 남아 있다. ‘헥토파스칼’처럼 낯선 말들이 꽤 있다. 언론을 통해 제법 알려지기도 했지만 여전히 어렵다. “기상청은 내년 1월 1일부터 이제까지 기상통보에 사용하던 기압단위 밀리바(mb)를 헥토파스칼(hpa)로 변경한다고 20일 밝혔다.” 태풍 기압 뜻할 때 쓰지만 여전히 어려워1992년 11월 언론들은 우리나라가 기압 단위를 밀리바에서 헥토파스칼로 바꾼다는 소식을 전했다. 헥토파스칼이 그나마 대중에 알려진 것도 이즈음부터다. 헥토파스칼은 SI의 기압 단위로, 기호는 ‘hPa’다. 하지만 30년 전이나 지금이나 이를 제대로 쓰는 경우는 드물다. 소문자 ‘hpa’로 알고 있는 경우도 많다.‘hPa’은 프랑스의 사상가이자 물리학자인 블레즈 파스칼의 이름에서 유래했다. “인간은 생각하는 갈대”라는 명언을 남긴 바로 그 파스칼이다. 압력의 전달 법칙인 ‘파스칼의 원리’를 발견한 것으로도 유명하다. 1971년 국제도량형총회에서 그의 업적을 기려 압력의 단위로 ‘파스칼(Pa)’을 사용하기로 했다. 전통적으로 써온 ‘밀리바’가 공식 무대에서 사라진 배경이다. 미터법상 인명에서 유래한 단위는 첫 글자를 대문자로 쓰는 게 원칙이라 기호는 Pa로 정해졌다.파스칼은 크기가 너무 작아 일상에서 이용하기에 불편했다. 이에 따라 세계기상기구는 1983년 그 100배에 해당하는 ‘헥토파스칼(hPa)’을 쓰기로 결정했다. ‘헥토’는 ‘100배’를 뜻하는 접두어다.하지만 우리 기상청에서는 그후로` 기상통보를 할

-

임재관의 인문 논술 강의노트

중앙대 2번 공통유형…반복적 기출풀이 필수

마동남아인 두 여인이 소곤거렸다고향 가는 열차에서나는 말소리에 귀 기울였다…(중략)…두 여인이 잠잠하기에내가 슬쩍 곁눈질하니머리 기대고 졸다가 언뜻 잠꼬대하는데여전히 알아들을 수 없는 외국말이었다…(중략)…한잠 자고 난 아기 둘이 칭얼거리자두 여인이 깨어나 등 토닥거리며 달래었다한국말로,울지 말거레이집에 다 와 간데이라“내선일체는 반도 통치의 최고 지도 목표이다. 내선일체는 서로 손을 잡는다던가, 형태가 융합한다던가 하는 그런 미적지근한 것이 아니다. 손을 잡은 것도 떨어지며 또한 별개가 된다. 물과 기름도 무리하게 혼합하면 융합된 형태로 되지만 그것으로도 안 된다. 형태도, 마음도, 피도, 육체도 모두 일체가 되지 않으면 안 된다.” (중략)위와 같은 목표를 실현한다는 명분 아래 일제는 민족 말살 정책을 추진하였고 이과정에서 학교와 관공서에서 한국어 사용을 금지하고 대신 일본어를 사용하게 하였다. 아울러 성과 이름도 일본식으로 바꾸도록 온갖 수단을 동원하여 강요하였다. (후략)바7~8세기 이후 동아시아에서는 각국의 정세가 안정을 이루며 교역도 크게 활발해졌다. 이 시기에는 국가나 정권을 초월하여 다양한 문화가 전파되고 상호 교류가 확대되었고 출신 지역을 떠나 타국에서 활동하는 인물이 많았다. (중략) 당은 유목 민족과 한족이 융합된 남북조 문화의 영향을 받아 귀족적이고 화려하면서도 개방적인 문화를 꽃피웠다. 수도 장안은 사막을 연결하는 비단길과 인도양을 지나 광정에 이르는 바닷길이 합류하는 동서 무역과 문화의 집결지이기도 하였다. 장안에는 학문적·종교적·경제적인 이유로 많은 외국인

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'1킬로'는 무게일까? 길이일까? 배수 뜻하는 접두어…부피·전력에도 사용

지난달 말 삼성전자가 미국 제2 파운드리(반도체 수탁생산) 공장을 텍사스주 테일러시에 짓기로 했다는 소식이 전해졌다. 투자비만 170억 달러(약 20조 원)로, 삼성전자의 해외 단일 투자로는 최대 규모다. 업계에서는 5㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 이하 초미세 공정이 깔릴 것으로 예상하고 있다. 밀리·센티·킬로는 배수 나타내는 접두어‘㎚’는 길이를 나타내는 단위로, 미터법상의 단위기호 가운데 하나다. 일상에서는 쓸 일이 드물어 언론에서 보도할 때는 독자 이해를 돕기 위해 통상 괄호 안에 설명을 덧붙인다. 우리말에서 ‘나노미터’는 1990년대 들어 언론을 통해 활발하게 등장하기 시작한다. 이 말이 대중적으로 알려지게 된 것은 한국 반도체의 발전과 궤를 같이한다. 삼성전자는 1992년 64메가D램을 세계 최초로 개발한 데 이어 그해 시장점유율 세계 1위에 올랐다. 덩달아 ‘나노미터’란 용어도 90년대를 거치면서 신문 지면을 달궜다.나노미터의 나노(n)는 ‘10억분의 1’을 나타내는 접두어로, 소문자 n을 기호로 쓴다. 단위기호와 마찬가지로 접두어도 대문자·소문자를 엄격히 구별해 써야 한다. n을 자칫 대문자 N으로 쓰면, 이는 자석이나 나침반 따위에서 북쪽을 나타내는 기호가 된다. 또는 ‘질소’의 원소기호이기도 하므로 주의해야 한다. 일상에서는 ㎞(킬로미터)를 대문자 KM 또는 Km으로 잘못 쓰는 사례가 많다. K는 ‘켈빈’이라는 전력 단위고, M은 ‘메가(100만 배)’를 뜻하는 접두어라 이상한 표기가 되고 만다.전력을 표시할 때도 조심해야 한다. 가령 ‘100㎽’를 무심코 ‘100㎿’라고 적었다면 어떻게 될까