-

신동열의 고사성어 읽기

낙양지귀 (洛陽紙貴)

▶ 한자풀이 洛: 서울이름 낙 陽: 양기 양 紙: 종이 지 貴: 귀할 귀 좌사(左思)는 춘추시대 진(晉)나라의 유명한 시인이었다. 제나라 수도 임치 출신으로, 가난하고 생김새도 추했지만 문장 하나는 탁월했다. 그는 집필 1년 만에 <제도부(齊都賦)>를 썼는데, 임치의 사물에 관한 글이었다. 자신의 작품에 흡족해한 그는 <삼도부(三都賦)>를 쓰기로 작정했다. ‘삼도’란 삼국시대 위나라 수도 업(...

-

학습 길잡이 기타

동화책에 나오는 표현들

Five children and it(모래 요정과 다섯 아이들)은 어린 시절 우리의 눈과 귀를 즐겁게 해주었던 추억의 애니메이션 ‘모래요정 바람돌이’의 원작입니다. 그렇기 때문에 책을 읽다 보면, 어린 시절 그때로 돌아가는 기분이 드는데요. 그럼 이 책에는 어떤 멋진 표현들이 숨어 있는지 함께 알아보도록 하겠습니다. The house was three miles from the station, but before the ...

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'선물 받다'는 띄어쓰고 '미움받다'는 붙여써요

한 해를 마무리하는 12월에는 크리스마스가 있어서 더 좋다. 이 즈음엔 서로 선물을 주고받으며 연말 의미를 더한다. “선물을 받았다”라고 한다. 곧 이어 새해가 되면 “복 많이 받으세요” 하면서 인사를 한다. 이때의 ‘받다’는 물론 동사다. 그런데 이 말은 접미사로도 쓰여 우리말에 부족한 동사를 풍성하게 생성한다. 파생어들이다. 피동 뜻 더하면 접미사 용법이라 붙여 써 접사는 ...

-

신동열의 고사성어 읽기

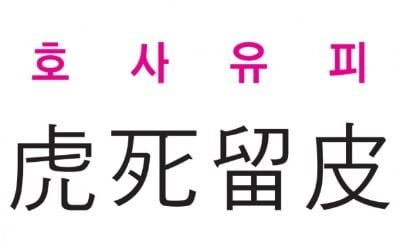

호사유피 (虎死留皮)

▶ 한자풀이 虎: 범 호 死: 죽을 사 留: 머무를 유 皮: 가죽 피 누구도 어딘가를 완전히 떠나지 못한다. 떠나도 그곳에 흔적이 남는다. 그러니 떠나도 머무는 셈이다. 누구나 삶의 곳곳에 흔적을 남긴다. 그 흔적이 바로 ‘나’이고, 바로 ‘당신’이다. 5대10국(五代十國) 시대는 중국 역사의 큰 혼란기다. 907년에 당나라가 멸망한 뒤 979년 조광윤이 중국을 통일해 송나라를 세우기까지 불...

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'살펴보다'는 붙이고, '마주 보다'는 띄어 쓰죠

합성어와 파생어는 우리말 어휘를 풍성하게 하는 요소다. 합성어는 단어끼리 결합해 새로운 말을 만든다. 파생어란 단어에 접두사나 접미사가 붙어 역시 새 의미를 더한 말이다. 우리말은 단어별로 띄어 쓰므로 합성어와 파생어는 언제나 붙여 쓴다. 문제는 합성어 또는 파생어인지 여부를 구별하는 게 쉽지 않다는 데 있다. 합성어는 단어끼리 결합해 새로운 의미 더해 우선 사전에 올라 있으면 단어이므로 붙여 쓰면 된다. 원래의 글자 의미에서 벗어나 있는지...

-

학습 길잡이 기타

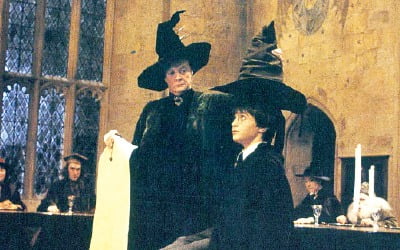

'해리 포터'에서 배우는 표현들

Harry had a thin face, knobbly knees, black hair and bright-green eyes. He wore round glasses held together with a lot of Sellotape because of all the times Dudley had punched him on the nose. The only thing Harry liked about his appearance was a ver...

-

신동열의 고사성어 읽기

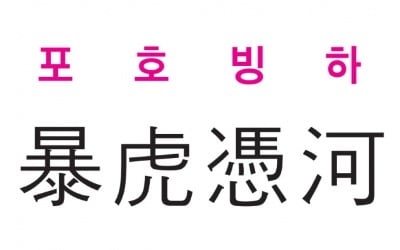

포호빙하 (暴虎憑河)

▶ 한자풀이 暴:사나울 포(폭) 虎:범 호 憑:업신여길 빙 河:물 하 안회는 학문이 깊고 덕행이 높아 공자가 가장 아끼던 제자였다. 노나라 애공이 공자에게 ‘제자 가운데 누가 배우기를 가장 좋아하느냐’고 묻자 공자는 안회를 꼽고 ‘그는 노여움을 남에게 옮기지 않고 잘못을 두 번 되풀이하지 않는다(不遷怒 不貳過)’고 했다. 어느 날 공자가 안회에게 말했다. “왕후에게 등용되어 포부를...

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'잘 살다'는 '잘 지내다', '잘살다'는 '부유하다'는 뜻

“잘살아 보세~ 잘살아 보세~ 우리도 한번 잘살아 보세.” 1970년대 세계를 놀라게 한 한국의 기록적 경제 발전 뒤에는 국민 마음을 하나로 묶어준 노래가 있었다. 새마을운동 하면 떠오르는 이 노래 ‘잘살아 보세’가 그것이다. 전국 어디를 가든 이 노래가 흘러나왔고, 사람들은 너도나도 ‘잘살아’ 보기 위해 허리띠를 졸라맸다. ‘못살다’는 합성어…...