커버스토리

-

커버스토리

2015년에 많이 나왔던 시사·경제 용어는?

2016학년 수시와 대입 논구술의 해법은 여전히 ‘생글생글’에 있었다. 서울대 연세대 고려대 서강대 성균관대 이화여대 등 최근 수년 사이 수시 면접 및 논술시험을 치른 대학의 인문계 문제를 분석한 결과, 생글생글에서 다뤘던 주제와 상관성이 매우 높은 것으로 입증됐다. 2016학년도 신입생을 선발하는 연세대학교 학생부종합전형 구술면접에서는 생글 482호 커버스토리서 다뤄진 기업의 일자리 문제와 임금피크제에 대한 내용이 출제됐...

-

커버스토리

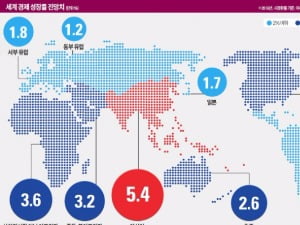

"선진국, 경기회복 주도권…신흥국은 위기 모면에 만족"

“2016년에는 선진국이 경기회복 주도권을 회복한다. 중국 등 신흥국은 위기를 모면하는 데 그칠 가능성이 크다. 특히 중국은 진짜 위기를 맞을 확률이 이번 세대 들어 가장 높은 33%로 예상된다.” 영국의 세계적 경제주간지 이코노미스트는 ‘2016년 세계경제 대전망’에서 “2009년 글로벌 경제불황이 끝난 이후 이머징마켓이 경제성장을 이끌었으나 내년에는 미국 영국 등 선진국의 기여도가 클 ...

-

커버스토리

해상운송·해양석유…'블루 이코노미' 뜬다

이코노미스트는 ‘2016 세계경제대전망’을 통해 ‘청색경제(blue economy)’로 불리는 해양 비즈니스를 집중 조명했다. 청색경제는 바다를 경제적인 신(新)개척지이자 산업화의 새로운 국면으로 여기는 기조를 가리키는 말이다. 해양은 해상운송과 해저케이블, 해양석유 및 가스, 어업, 관광 등 많은 분야에서 이미 산업의 한 부분을 차지하고 있다. 해상운송은 2030년까지 2~3배 늘어날 전망이다. 해양...

-

커버스토리

중국엔 기술, 일본엔 가격…뒤처지는 한국

한국의 수출 순위는 세계에서 몇 위일까? 놀랄지 모르겠다. 세계 6위다. 프랑스를 제치고 작년 7위에서 6위로 올라섰다. 중국, 미국, 독일, 일본, 네덜란드의 뒤를 이었다. 세계 6위면 정말 대단한 성과다. 대한민국이 ‘헬조선’이라면 결코 이런 결실을 거둘 수 없다. 대한민국은 매우 큰 나라다. 잠시 수치로 살펴보자. 1~11월 수출액은 4846억달러에 달했다. 12월 수출분까지 합하면 5000억달러를 달성할 가능성이 ...

-

커버스토리

고속철·조선·스마트폰…질주하는 중국의 기술력

중국은 한때 ‘싸구려’와 ‘짝퉁’의 대명사였다. 중국을 수식하는 ‘세계의 공장’이란 말도 ‘메이드 인 차이나(made in China)’ 성격이 강했다. 중국이 자체 기술로 무엇을 만들기보다 글로벌 기업들이 낮은 임금 때문에 중국으로 몰려가면서 중국 내 생산이 크게 늘어난 것이다. 하지만 상황이 달라졌다. 중국의 기술력이 빠르게 진화하면서 ‘메이드 ...

-

커버스토리

시진핑의 야심 프로젝트…'일대일로(一帶一路)'

일대일로(一帶一路)는 중앙아시아와 유럽을 잇는 육상 실크로드(일대)와 동남아시아와 유럽, 아프리카를 연결하는 해상 실크로드(일로)를 의미하는 말이다. 시진핑 중국 국가주석이 2013년 9~10월 중앙아시아 및 동남아시아 순방에서 처음 제시했다. 시 주석은 2013년 아시아 순방에서 ‘일대일로’ 구상과 함께 아시아인프라투자은행(AIIB) 설립을 공식적으로 제안했다. 일대일로 선상에 있는 국가들과 정치, 경제, 문화 등을 포괄...

-

커버스토리

쫓기는 한국…중국과 기술격차 1년4개월…조선 등 45% 중국과 겹쳐

“한국의 경쟁력 우위가 점차 약화되고 있는 점이 가장 큰 문제다.” 김창배 한국경제연구원 연구위원(서강대 경제학 박사)은 최근 ‘또다시 넛크래커 상황에 빠졌다’라는 기고문에서 이렇게 말했다. 중국의 기술경쟁력이 급상승하고, 엔저(低) 영향으로 일본 기업들이 부활해 한국 기업이 두 나라 사이에 낀 ‘샌드위치’를 넘어 두들겨 맞는 ‘샌드백’ 신세가 됐다는 우려다....

-

커버스토리

한국이 넛 크래커·샌드위치·샌드백이라고?

한국은 지형 특성상 일본과 중국의 틈새에 끼여 있다. ‘샌드위치론’이 수시로 도마에 오르는 이유다. 한국과 중국, 일본은 국제무대 곳곳에서 오랜 경쟁 상대다. 정보통신산업, 자동차, 반도체, 조선, 가전제품 등 대부분 분야에서 3개 국가는 항상 경쟁관계다. 경착륙, 넛 크래커, 샌드위치 위기, 잃어버린 10년 등의 말은 한국 경제 앞날에 대해 경고음을 전하는 메시지다. 경착륙이란 경기나 주식시장이 활기를 띠고 있는 상태에서...