-

과학 기타

장(腸)의 건강 살펴보면 면역력이 좋은지 나쁜지 알 수 있대요!

초파리를 모델로 ‘생체공생시스템’ 연구 … 감마델타 T세포 규명도 최근 모 연예인이 신종플루에 감염돼 사망한 사실이 알려지면서 면역력에 대한 관심이 높아지고 있다. 감기나 아토피 등 흔한 질병부터 신종플루까지 모든 질환에 이기고 지는 관건은 바로 면역력이다. 우리 몸의 면역체계는 잘 유지될 때는 건강을 지켜주지만 반대로 교란되면 심각한 질병을 일으키기도 한다. 면역력이 좋은지 나쁜지는 장(腸)의 건강이 좌우하는 경우가 많다. 장 속에는 수없이 많은 균이 살고 있는데 몸에 좋은 작용을 하는 균과 나쁜 작용을 하는 균이 공존한다. 건강하고 면역력이 좋은 사람은 해로운 균을 잘 제거하고 몸에 좋은 균은 보호함으로써 안정적인 평형상태를 유지한다. 그러나 장의 면역력 기능이 상실되면 유해균이 많아지고 균의 평형이 깨지게 돼 장의 상태가 나빠지면서 각종 면역질환이 일어나게 된다. 면역력의 사전적 의미는 외부에서 들어온 병원균에 저항하는 힘이다. 좀 더 넓은 의미로 본다면 병이나 상처로부터 우리 몸을 지켜 건강한 상태를 유지하는 능력을 말한다. 현대인들은 공해 등 각종 화학물질에 대한 노출, 잘못된 생활 습관과 스트레스 등 이유로 면역력이 저하되기 쉽다. 장의 면역력은 두 가지 측면에서 작동한다. 첫째로 해로운 균을 제거하기 위한 강력한 면역 작동자의 발현이고, 두번째는 유익한 유산균을 보호하기 위해 이들을 회피하는 방법이다. 장 내 작동하는 가장 빠르고 정확한 면역 작동자는 활성산소와 항균물질의 분비다. 유해한 균에 노출된 장내 면역 세포는 이들을 인지해 신속하게 살균성 활성산소를 분비,균을 제거한다. 이러한 면역 기전과 더불

-

과학 기타

세포에도 뼈가 있대요!…세포 구조 지지해주는 세포 골격

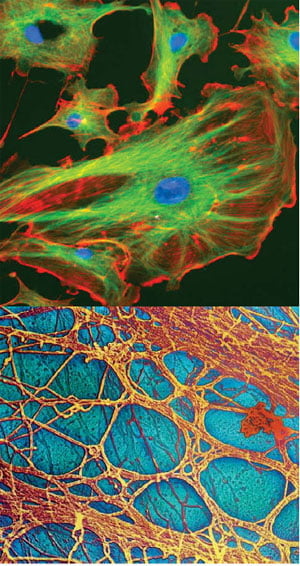

골격 없으면 우리 몸의 상처 치유안되고 근육도 무용지물 인간의 몸은 세포의 집합체다. 뇌 위 간 근육 등 인체의 모든 조직은 세포로 이뤄져 있다. 세포의 행동이란 세포가 존재하는 환경에 부착(adhesion)하고 이동(migration)하며 증식(proliferation)을 통해 생존(survival)하며, 특정 조직세포로의 분화(differentiation)를 하는 과정이다. 이러한 세포의 행동은 세포를 둘러싸고 있는 세포외기질과 주위의 다른 세포들, 즉 외부 환경에 의해 조절된다. 세포의 행동을 조절하는 요인은 개별 세포조절인자나 유전적 요인 외에도 세포-세포외기질 간 소통, 세포-세포 간 소통이 중요하다. 한호재 전남대 수의과대학 교수를 통해 세포의 행동에 대해 알아보자.세포 행동 조절이 중요한 이유는 우리 몸이 기관계-기관-조직-세포 순으로 구성돼 있어 세포의 문제는 곧 우리 몸의 문제로 직결되기 때문이다. 세포의 세포막은 지질 이중층(lipid bilayer)을 이루고 있으며, 선택적으로 물질을 통과시키는 장벽 역할을 한다. 그러나 대부분의 생체분자는 지질 이중층을 통과하지 못하기 때문에, 막에 특별한 수송단백질인 운반 단백질과 통로 단백질을 통해 물질 수송이 일어난다. 우리 몸에 뼈가 있다면 세포에도 세포 구조를 지지해주는 세포 골격(cytoskeleton)이 있다. 세포 골격은 세포질 전체에 펼쳐져 있고 복잡한 단백질 미세섬유로 이뤄져 있으며 세포 내부 구조물의 구성, 세포 모양의 결정 및 세포 이동에 관여한다. 또 세포 골격은 단단한 골격이 아니라 매우 유동적이라 '뼈'인 동시에 '근육' 이라고 할 수 있다. 세포 골격은 또 모양 변화나 분열 등 외부 환경 변화에 반응하면서 끊임없이 재구성된다. 세포 골격은 세

-

과학 기타

해킹에 절대로 뚫리지 않는 인터넷 정보보안기술 '양자 암호'

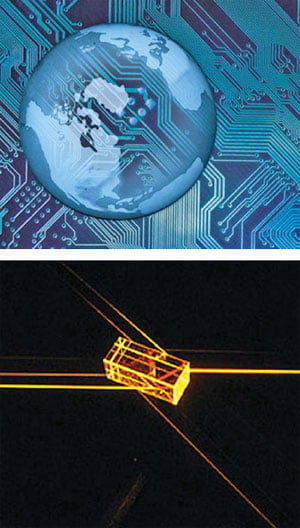

국내 연구진, 양자 정보통신·양자 메모리 분야 연구 활발 바야흐로 대중 권력의 시대다. 기업이 생산한 물품에 대한 소비의 주도권은 물론이요,인터넷과 시민사회를 통한 정치 참여 및 견제는 역사상 유례가 없을 정도로 폭발적이다. 트위터나 페이스북 등 SNS(소셜네트워킹서비스)를 통한 1인 언론사로 기존 언론이 하지 못한 특종을 하는 경우도 다반사다. 모바일 혁명으로 인해 손안에서 인터넷과 TV 등 모든 미디어가 가능한 시대도 이미 도래했다. 미래학자 앨빈 토플러가 "21세기는 지식정보사회"라고 예언한 내용을 우리는 그대로 목격하고 있는 것이다. 지식정보사회란 과거 정부기관이나 대학,도서관에 국한됐던 수직적이고 폐쇄적인 지식과 정보가 인터넷을 통해 모든 사람이 공유하는 수평적 지식사회를 일컫는다. 즉 과거에는 일부 지식인에만 한정되었던 폐쇄적인 지식정보가 미래에는 대부분의 사람이 아무 때나,어느 곳에서나 접근 가능한 범용적 지식정보가 된다는 것을 의미한다. 그러나 인터넷이 무한 확장되고 정보통신 용량이 증가하면서 새롭게 대두되는 문제가 정보보안이다. 인하대 양자정보처리연구단을 통해 절대적 정보보안 기술에 대해 알아보자.최근 인터넷을 통한 일련의 개인정보 유출 사건은 이미 정보보안이 위험 수준으로 치닫고 있음을 보여준다. 따라서 국가적으로 정보보안에 대한 대처는 미룰 수 없는 시급한 문제다. 현재 인터넷의 암호체계는 대부분 공개키(PKI) 암호 방식(RSA 방식)으로 돼 있다. PKI 방식은 암호화와 복호화 키로 구성된 공개키를 이용해 송수신 데이터를 암호화하고 인터넷 사용자가 보유한 암호를 이용해 사용자(거래자)의 신원을 확

-

과학 기타

운동·감각 조절하는 우리 몸의 중심 "척수"

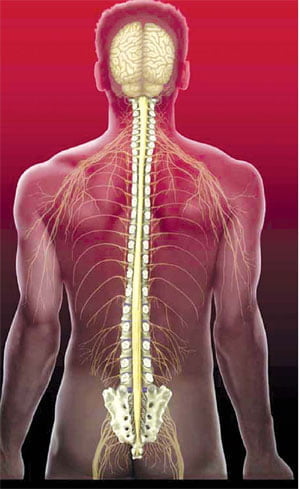

배아줄기세포 이용한 '척수손상' 치료법 찾기 활발 사람은 항상 움직이고 다양한 감각을 느낀다. 그런데 어느날 갑자기 운동기능과 감각기능을 잃어버린다면? 불행하게도 우리 주변에서는 이런 일이 비일비재하게 일어나고 있다. 바로 척수손상 때문이다. 최근 세계적으로 활기를 띠고 있는 줄기세포 연구가 치료할 것으로 기대되는 주요 질병이 척수손상이다. 경희대 의과대학 윤태영 교수팀을 통해 척수손상에 대해 알아보자.중추신경계는 뇌와 척수로 나뉜다. 그러나 실제로는 하나로 연결돼 있는 것이나 다름이 없다. 발전소에서 전기를 만들어 송전소를 통해 전국의 가정과 사무실, 공장 등으로 전기를 보내는 것과 마찬가지로 뇌는 어떤 명령을 위한 전기적 · 화학적 신호를 만들고 이를 척수라는 거대한 송전소로 보낸다. 이 신호는 신체 곳곳, 손가락 발가락 끝까지 전달된다. 척수에서 뻗어나와 온몸으로 신호를 보내주는 전깃줄을 말초신경계라고 한다. 중추신경계와 말초신경계를 통틀어서 신경계라고 하며, 신경계는 인체 내에서 가장 중요한 기관 중 하나다. 척수신경은 뇌의 명령을 온몸으로 전달하거나 몸의 감각 신호를 뇌로 전달하는 역할을 한다. 한마디로 온몸의 감각과 운동 등 활동을 통제하는 사령탑 역할을 한다. 척수는 가늘고 긴 마시멜로처럼 말랑말랑한 형태로 이뤄져 있다. 척수는 끊어지기 쉽고 유연하다는 특성 때문에 안쪽으로 세 가지 보호막으로 에워싸여 있다. 제일 안층이 '유막'이며 중간층은 섬세한 '거미막', 바깥쪽은 질긴 '경질막'으로 이뤄져 있다. 그리고 이 보호막의 바깥쪽을 뼈인 척추가 에워싸 보호하고 있다. 척수 내부를 살펴보면 신경세포와

-

과학 기타

펄펄 끓는 물에서도 잘 살수있는 미생물도 있네!

혐기성 미생물로 수소에너지 생산···‘수력도약’ 이용한 세포컨트롤 기술 개발 최근 아침 저녁으로 날씨가 쌀쌀해져 따듯한 온천이 생각나는 계절이다. 사람이 온천을 즐길 수 있는 온도뿐 아니라 화산 주변과 같은 펄펄 끓는 물에서도 잘 살아갈 수 있는 존재가 있는데 바로 '초고온성 미생물'들이다. 초고온성 미생물들은 대체로 산소가 없는 환경(혐기성)에서 수소를 만들어낸다. 이들은 미래 청정에너지인 수소 생산의 좋은 원료가 된다. 또 물이 콸콸콸 흐르다 보면 위로 솟아오르는 현상을 볼 수 있다. 이를 '수력도약'이라고 한다. 일상생활에서 볼 수 있는 이 현상을 이용해 마이크로(미시) 세계에서 세포 등 입자를 제어하는 기술이 최근 나왔다. 미시 세계의 원료를 거시로 확장하거나, 거시 세계의 원리를 미시 세계에 활용하는 기술에 대해 알아보자.⊙ 혐기성 미생물로 '무한 에너지' 수소에너지 생산석탄 석유 등 화석연료의 고갈이 다가오고 이에 따른 지구온난화가 가속되면서 세계 각국은 지금 대체에너지 개발에 여념이 없다. 바이오매스, 핵융합에너지, 풍력발전, 태양광에너지 등이 대표적이다. 이와 함께 많은 전문가들이 유망한 대체에너지로 꼽는 게 수소에너지다. 수소는 지구상에서 가장 풍부한 물(H20)을 원료로 쓰기 때문에 무한에 가까운 에너지이며, 연소 후 만들어지는 부산물도 물이라서 폐기물이 없다. 즉 수소는 최상의 무공해 친환경 에너지이며, 연료전지를 통해 전력생산까지 동시에 해결할 수 있는 에너지 자원이다. 2030~2040년께 본격적으로 가동될 것으로 예상되는 핵융합발전의 원료도 사실 수소(중수소,삼중수소)다. 1억도가 넘는 초고온의 플라즈마(원자

-

과학 기타

곰팡이, 알고보면 더럽고 해로운 것만은 아니네요!

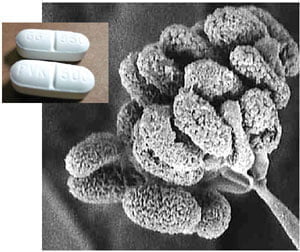

치명적 병 유발하지만 항생제·항암제 만드는 원료로 쓰여 21세기 들어 인간의 유전정보(게놈)가 밝혀졌고, 동물 복제는 너무나 자연스럽게 일상화되고 있다. 또 우리가 눈치채지는 못하지만, 유전자 변형 농산물이 우리 식탁에 오르고 있는 등 생명공학기술이 날로 발전하고 있다. 이에 따라 세계 각지에서 여러 생명체에 대한 분자유전학적인 연구에 박차를 가하고 있다. 분자유전학이란, 생명현상의 연구에 있어 생명의 유전정보를 담고 있는 눈에 보이지 않는 작은 분자인 DNA 등을 대상으로 여러 첨단 기법을 동원해 분석하는 학문이다. 우리가 너무나 하찮게 여기는 미생물에 대한 연구는 사실 우리 상상 이상으로 활발하다. 혐오스럽게 생각하는 곰팡이는 사실 너무나 중요한 과학기술 발전의 도구다. 곰팡이에 대한 분자유전학적 연구는 식품이나 의약품으로 직결되며, 곰팡이는 사람에게 직접 병을 생기게 하거나 사람이 먹는 동 · 식물에 병을 생기게 하는 등 우리의 삶과 매우 밀접한 관련을 가진다. 곰팡이가 만들어내는 사람에게 유용한 물질은 20세기 초 의학 발전에 혁신을 가져온 항생제 '페니실린', 항콜레스테롤제로 현재 가장 많이 팔리고 있는 의약품 중 하나인 '로바스타틴', 항암제로 각광받고 있는 '아피시딘' 등 무궁무진하다. 우리가 하찮게 여기는 미생물이 얼마나 우리 삶을 윤택하게 해줄 과학기술 발전 도구로 이용되고 있는지 알아보자.⊙ 곰팡이, 사실 더러운 것 아니다일반적으로 '곰팡이' 하면 '더러운 것''해로운 것'을 떠올린다. 하지만 지구상에는 이제껏 밝혀진 7만여 종의 곰팡이 외에도 100만여 종의 곰팡이가 더 있다. 치즈,빵,된장,술 등 많은 발효 식품들이

-

과학 기타

정신질환은 뇌의 어느 부분이 고장나 발생하는 걸까?

정신분열증, 세포내 미토콘드리아 기능 장애… 스트레스는 치매·뇌졸중 등에 영향 흔히 '미쳤다'고 한마디로 표현되는 정신분열증이나 자폐증,우울증이나 뇌졸중 등 뇌 관련 질환은 왜 생기는 것일까. 국내외 영화에서도 기이한 행동을 유발하는 이 같은 정신 질환을 앓고 있는 주인공들이 종종 나온다. 많은 과학자들과 의학자들은 뇌 어느 부분이 고장나 질환이 생기는 것인지 규명하기 위해 노력하고 있지만 속 시원한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 최근 KAIST 포스텍(Postech) 고려대 등 국내 연구진은 이들 질환의 단서를 밝혀낼 수 있는 여러 연구결과를 발표했다. ⊙ 세포 내 미토콘드리아 이상 생기면 '정신분열증'박상기 포스텍 생명과학과 교수팀은 기능에 이상이 생기면 정신분열증을 유발하는 것으로 알려진 유전자 DSCI-1이 도파민과 같은 세포 속 신경전달물질의 대사에도 영향을 미친다는 사실을 규명하고 이 연구결과를 미 국립과학원회보(PNAS)에 게재했다. DSCI-1은 '정신분열증 환자의 유전자에서만 망가져 있다(Disrupted-in-schizophrenia 1)'는 뜻이다. 이번 연구결과는 그간 베일에 싸여 있던 DISC-1과 미토콘드리아 간 상호작용을 밝혀내고 정신분열증 치료에 대한 새로운 방향을 제시했다는 점에서 주목을 끌고 있다. 미토콘드리아는 세포 내에서 생체가 사용하는 에너지를 생산해 세포가 정상적인 기능을 수행하도록 하는 일종의 '엔진'과 같은 소기관이다. 또 신경세포 안에서는 도파민 세로토닌 노르에피네프린 등 신경계 기능에 필수적인 신경전달물질의 대사에도 관여하고 있다. 연구진은 DISC-1 단백질의 기능에 이상이 생기면 '미토필린'이란 단백질의 정상적 활동을 방해해 미토콘드리

-

과학 기타

빛을 가둬 새어 나오게하는 레이저기술, 이젠 3차원으로 진화

플라즈몬 공명현상 이용, 나노크기 레이저 발생장치 개발 올해는 레이저(laser)가 만들어진 지 만 50년이 되는 해다. 이를 기념하기 위해 미국광학회 국제광공학회 등 많은 학술단체가 레이저 페스트(Laser Fest)라는 이름으로 다채로운 행사를 펼치고 있다. 레이저는 1960년 발명된 이래 눈부신 발전을 지속해 왔다. 레이저는 비선형광학 분광학 등 기초과학인 물리학과 화학 · 생물학은 물론이고 공학,나아가 의학과 군사 분야 등에서도 필수 도구로 이용되고 있다. 레이저의 출력도 갈수록 세져 처음 발명됐을 때 이후 100배 이상 강해졌고 펄스 폭은 펨토(femto:10의 15제곱분의 1)초 영역에 다가섰다. 레이저는 또 최근에는 플라즈모닉스(pasmonics) 등 여러 새로운 연구 분야를 낳고 있다. ⊙ 거울에 빛을 가두는 게 레이저의 기본 원리레이저는 우리가 흔히 프레젠테이션용으로 흔히 쓰고 있는 '레이저 포인터'를 보면 알 수 있듯 일정한 방향성을 갖고 빛의 세기가 세며, 단일한 색을 갖고 있다. 레이저의 기본 원리는 의외로 간단하다. 1917년 아인슈타인은 유도방출(spontaneous emission)이란 현상이 있을 것이라고 예측했다. 이는 어떤 물질의 구성요인인 원자에 빛을 쐬어주면 쌍둥이 빛을 탄생시키게 되는 것이다. 레이저는 이 현상을 이용하는 것이다. 물질의 양편에 거울을 설치한 다음 빛을 가둬놓고 반사만을 지속시키면 계속 쌍둥이 복제를 하면서 높은 세기의 빛을 만들게 된다. 레이저의 크기는 거울 사이의 거리에 해당하며, 이렇게 왕복하는 레이저를 일부 새어나오게 해 우리가 이용하는 것이라고 보면 된다. 레이저는 '유도방출에 의한 빛의 증폭(Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation)'이라는