-

영어 이야기

의사를 타진할 땐 'sound somebody out'

Samsung Pay boasts 16 million active users, more than one-third of South Korea’s population.Its move comes as Samsung Pay’s contracts with credit card firms participating in its mobile payment platform are coming due later this year.“Ahead of the contract expiration, Samsung Electronics is sounding out credit card companies about charging a fixed rate fee per transaction as Apple does,” said one of the credit card industry sources. In that regard, a Samsung Electronics official said it is open to all possible options, but has not yet finalized a decision.To verify the user’s identity, Samsung Pay charges a 5-10 won fee. But the money goes to the verification service providers.삼성페이는 국내 활성 사용자 수 1600만 명을 자랑한다. 대한민국 인구의 3분의 1이 넘는 규모다.삼성페이 플랫폼에 참여하고 있는 각 카드사와 삼성페이의 재계약 시점은 올해 하반기로 예정돼 있다.카드업계 한 관계자는 “계약 만기를 앞두고 삼성전자가 애플페이처럼 삼성페이도 결제 건당 정률 수수료를 카드사에 부과하는 가능성을 타진하고 있다”고 전했다. 이와 관련해 삼성전자 관계자는 아직 정해진 것은 없지만 모든 가능성을 열어두고 검토하고 있다고 말했다.삼성페이는 사용자 신원을 확인하기 위해 5~10원의 수수료를 부과한다. 하지만 이 돈은 삼성이 아니라 보안 인증업체에 돌아간다.해설애플페이가 지난달 21일 한국에서 서비스를 시작했습니다. 애플페이는 신용카드사에 결제 수수료를 부과합니다. 그동안 이런 수수료를 물리지 않았던 삼성페이가 맞대응 차원에서 애플과 마찬가지로 카드사에 수수료를 요구할지 관심이 모아진다는 내용의 기사입니다.삼성이 이런 방침을 적용할지를 두고 카드사를 상대로 의사를 타진해본다는 의미로

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

실험 결과를 개념으로 해석하며 읽자

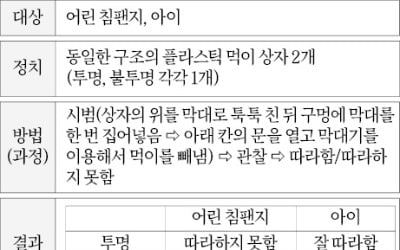

어린 침팬지들과 아이들의 이러한 차이를 신경 과학 차원의 거울 뉴런을 통해 설명할 수 있다. 거울 뉴런은 신경 세포의 일종으로 다른 행위자의 행동을 관찰하기만 해도 자신이 그 행동을 직접 할 때와 동일한 활성화를 보인다. 실험에 따르면 ‘행동에 대한 관찰’, ‘관찰을 포함하지 않은 행동의 실행’ 그리고 ‘모방’에서 거울 뉴런의 활성화 정도가 상이하다. 거울 뉴런은 ‘행동에 대한 관찰’보다 ‘관찰을 포함하지 않은 행동의 실행’에서 더 많은 활성화가 일어났고, ‘모방’에서 가장 높은 활성화를 보였다. 그리고 상대방의 행동 목표가 분명하다고 판단될 때는 거울 뉴런의 활성화가 영장류 모두에게서 일어난다. 반면 목표 관찰이 어려운 상황에서는 인간을 제외한 영장류의 거울 뉴런은 거의 활성화되지 않는다. 즉 투명 상자의 위 칸과 관련된 행동의 목표를 관찰하지 못하여 해당 행동을 따라 하지 않는다고 설명할 수 있다. 인간의 거울 뉴런은 행동 목표 외에도 행동이 실행되는 방식이나 의도 모두에서 정교하게 활성화될 수 있다.- 2023학년도 교육청 전국연합학력평가 -이러한 차이를 … 거울 뉴런을 통해 설명할 수 있다.철수 쌤은 개념(槪念)과 현상(現象) 사이의 관계를 의식하며 글을 읽는 버릇이 있다고 했다. 특히 과학 분야의 글에서는 더욱 그렇다. 지문에서도 ‘이러한 차이’라는 현상을 ‘거울 뉴런’이라는 개념으로 ‘설명할 수 있다’고 했다. 그 ‘차이’는 지문의 다음 내용에서 알 수 있다.어린 침팬지들과 아이들을 대상으로 시범자의 행동을 관찰하여 이를 따라 하게 한 실험이 있다. 동일한 구조의 플

-

신철수 쌤의 국어 지문 읽기

부분의 합이 전체와 같게 나눠라

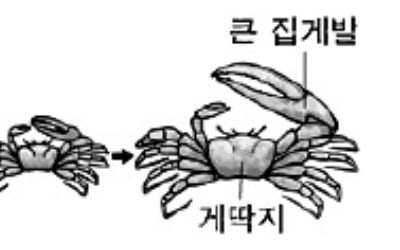

17. 윗글을 바탕으로 <보기>를 탐구한 내용으로 가장 적절한 것은?농게의 수컷은 집게발 하나가 매운 큰데, 큰 집게발의 길이는 게딱지의 폭에 ‘상대 성장’을 한다. 농게의 ⓐ게딱지 폭을 이용해 ⓑ큰 집게발의 길이를 추정하기 위해, 다양한 크기의 농게의 게딱지 폭과 큰 집게발의 길이를 측정하여 다수의 순서쌍을 확보했다. 그리고 ‘L-그래프’와 같은 방식으로, 그래프의 가로축과 세로축에 각각 게딱지 폭과 큰 집게발의 길이에 해당하는 값을 놓고 분석을 실시했다.① 최적의 직선을 구한다고 할 때, 최적의 직선의 기울기가 1보다 작다면 ⓐ에 ⓑ가 비례한다고 할 수 없겠군.④ ⓐ의 증가율보다 ⓑ의 증가율이 작다면, 점들 사이를 지나는 최적의 직선의 기울기는 1보다 크겠군.- 2023학년도 대학수학능력시험 - 큰 집게발의 길이는 게딱지의 폭에 ‘상대 성장’을 한다.<보기>의 ‘상대 성장’이 무엇인지 아는 것은 국어 능력이 아니다. 그것이 지문에 설명되지 않았다면 17번 문제는 국어 문제가 아니다. 지문에는 다음과 같은 설명이 있다.[생물의 어떤 형질이 체중 또는 몸 크기와 직선의 관계를 보이며 함께 증가하는 경우 그 형질은 ‘상대 성장’을 한다고 한다.]이를 보면서 철수 쌤은 <보기>의 내용과 함께 다음과 같은 벤다이어그램을 그리며 이해한다. ① … 최적의 직선의 기울기… ④ … 최적의 직선의 기울기철수 쌤은 ①, ④에 있는 ‘최적의 직선’이 무엇인지 <보기>에서 찾았으나 없었기 때문에 지문에서 그 개념을 설명한 부분을 찾았다.[(L-)그래프에서 가로축과 세로축 두 변수의 관계를 대변하는 최적의 직선

-

신동열의 고사성어 읽기

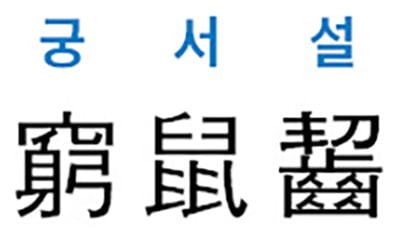

窮鼠齧猫 (궁서설묘)

▶ 한자풀이窮: 다할 궁鼠: 쥐 서齧: 물 설猫: 고양이 묘궁지에 몰린 쥐가 고양이를 문다위급하면 약자도 강자에게 저항한다- <염철론(鹽鐵論)><염철론(鹽鐵論>은 전한(前漢) 선제(宣帝) 때 환관(桓寬)이 편찬한 책이다. 12권 60장으로 된 이 책은 BC 81년 전한의 조정에서 열렸던 회의의 토론 내용을 재현하는 형태로 정리한 독특한 형식을 취했다. 전국에서 추천을 받아 참석한 자들이 무제(武帝) 때부터 비롯된 소금·철·술 등의 전매(專賣) 및 균수(均輸)·평준(平準) 등 일련의 재정정책을 무제가 죽은 뒤에도 존속시킬 것인가를 주제로 논의한 내용이 수록됐다.전매는 국가가 행정상 목적으로 특정물의 생산 또는 판매를 독점하는 일이고, 균수는 지방 몫이었던 조세와 운송비 부담에 경중의 차이가 있던 것을 균등히 한다는 뜻이다. 평준은 물가 안정책을 이른다.참석자 중 현량(賢良) 문학(文學) 등 약 60명은 유가사상을 근거로 이 제도의 폐지를 주장한 반면 고급 관리인 승상 차천추(車千秋), 어사대부 상홍양(桑弘羊)과 그의 부하 관리들은 법가사상을 내세워 제도의 존속을 주장해 이들 사이에 격론이 벌어졌다.엄한 법으로 통치해야 한다는 상홍양 측에 대항한 학자들은 진시황의 엄격한 법 집행으로 민생이 도탄에 빠졌으며 법을 이기지 못한 백성들이 도처에서 궐기해 진승·오광의 난으로 진나라가 멸망했다고 주장했다.“궁지에 몰린 쥐가 살쾡이(고양이)를 물고, 평범한 사람도 만승의 군대를 칠 수 있으며, 신하도 활을 꺾을 수 있다(窮鼠齧狸 匹夫奔萬乘 舍人折弓).”궁서설묘(窮鼠齧猫)는 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 문다는 뜻으로, 퇴로가 없는 절박한 상황에 몰리

-

임재관의 인문 논술 강의노트

질문의 6가지 핵심유형 익혀두면 풀어내기 쉬워

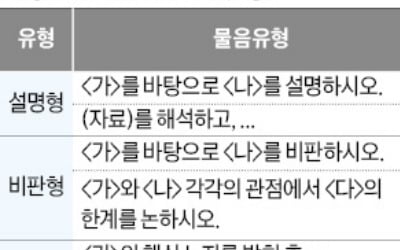

지난 시간까지 2024학년도 인문논술의 전형 윤곽을 살펴봤습니다. 오늘부터는 기본유형 다지기를 시작합니다. 인문논술의 물음 핵심 유형을 깊이있게 공부해둬야 여러 대학의 다양한 문제를 만나더라도 흔들리지 않고 제대로 풀 수 있습니다. 인문논술에는 어떤 유형이 있을까요? 대표적인 유형은 왼쪽 표와 같이 나누어 볼 수 있습니다.왼쪽 표는 논술의 6대 유형을 정리한 것입니다. 자료를 해석하는 것이나 문학작품의 함의를 이끌어내는 것 또한 사고 유형에선 첫 번째의 설명형에 포함됩니다. 모든 대학의 기출문제를 전부 몇 차례씩 다룰 순 없는 상황에서는 자주 나오는 핵심 유형을 반복적으로 익히는 게 효과적입니다. 여건이 안 돼 논술 공부를 혼자 해야 하는 상황이라면, 그래서 너무 막막하다면, 걱정은 잠시 내려두세요. 생글생글을 활용할 수도 있고, 각 대학 입학처에 들어가면 논술 자료들이 공개돼 있으니 예시 답안을 바탕으로 문제를 풀어볼 수도 있습니다. 꾸준히 연습하는 것이 중요합니다.첫 번째 핵심 유형은 ‘설명형’입니다. 이와 같은 연습은 논술고사 준비생뿐 아니라 제시문면접형의 서울대, 연세대, 고려대 인문계열 면접고사 준비생에게도 중요한 준비가 될 수 있으니 같이 해보세요. 방법은 간단합니다. 문제를 읽고 답변을 준비한 뒤 해설과 비교해보세요.[문제] 제시문 <가>를 바탕으로 <나>의 자료를 설명해 보시오.<가> 공자(孔子)는 자신이 바라는 바를 미루어 다른 이를 대하는 원리에 기초한 인(仁)의 사상을 제시하였다. 그는, 엄격한 법치는 백성들 사이에 정해진 죄만 짓지 않으면 된다는 식의 기회주의적 속성을 조장할 뿐, 진정으로 부끄러워하는 마

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

아랍인명 부르기…'빈라덴'에서 '빈살만'까지

세계 최고 부호로 알려진 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자(사진)가 지난해 11월 한국을 다녀갔다. ‘미스터 에브리싱(Mr. Everything)’이라 불리는 그는 한국 재계와도 인연이 깊다. 지난 방한에서도 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 평소 알고 지내던 한국의 대표적 기업인들을 만나면서 관련 기사를 쏟아냈다. 무함마드 빈살만…살만의 아들 무함마드주목할 것은 한국 언론에서 그의 이름을 두 가지로 부른다는 점이다. 대부분 ‘빈살만 왕세자’라 칭하지만 간혹 ‘무함마드 왕세자’라고 하는 곳도 있다. 한국에서 그의 이름 표기는 그가 겪은 역사적 사건과 깊은 관련이 있다. 동시에 우리 외래어 표기 정신의 특수한 측면을 상징적으로 보여준다는 점에서 들여다볼 만하다.그동안 살펴본 몽골과 베트남, 미얀마인명도 쉽지 않았지만 아랍인명은 이름을 구별해내는 게 유난히 까다롭다. 이들 역시 성(姓)과 이름(名)이 잘 구분되지 않는다. 성이 있는 사람도 있고 없는 사람도 있다. 일단 ‘빈’을 중심으로 가르는 게 요령이다. 이슬람에서 빈(bin)은 ‘~의 아들(son of)’이라는 뜻이다. 크게 봐서 ‘빈’ 앞에 오는 게 개인명, ‘빈’ 뒤에 오는 게 아버지 이름(집안명)이다. 가령 사우디의 현 국왕 ‘살만 빈 압둘아지즈 알사우드’를 보자. ‘알’은 영어의 정관사 the 같은 것으로, 부계 씨족 앞에 놓이는 말이다. 이름을 풀면 ‘사우드 가문의 압둘아지즈의 아들 살만’인 셈이다. 그러니 그를 나타낼 때 ‘살만 국왕’이라고 부르면 된다.아랍인명 적기가 꼬인 건 기억에도 새로운 &lsquo

-

영어 이야기

strings attached는 조건이 붙은 상태를 의미

The U.S. Chips Act is dangling billions of dollars in subsidies in front of the world’s biggest semiconductor manufacturers, but South Korea says there are too many strings attached.The conditions for receiving the subsidies unveiled last week are putting two of South Korea’s biggest chip makersSamsung Electronics Co. and SK Hynix Inc.a difficult position as they decide whether to apply for the federal funding, government officials and industry analysts said.South Korea’s minister of trade, industry and energy described the requirements under the $53 billion chip subsidy program as vast and unconventional. Asking firms to submit information about their management and technology could expose them to business risks, the official, Lee Chang-yang, said Monday.미국의 반도체 지원법은 세계에서 가장 큰 반도체 제조회사들 앞에 수십억 달러 규모의 보조금을 내걸어놓고 있다. 하지만 한국은 보조금을 받기 위한 조건들이 과하다고 지적한다.보조금 지원 조건이 지난주 공개되자 한국의 양대 반도체 제조회사인 삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 연방기금을 신청할지 여부를 놓고 고민해야 하는 난감한 상황에 처했다고 정부 관계자와 산업계 전문가들이 말했다.한국의 이창양 산업통상자원부 장관은 총 530억달러에 달하는 보조금 신청 조건이 통상적인 범위를 벗어날 정도로 광범위하다고 지적했다. 신청 기업에 회사 경영과 기술 정보를 요구하는 것은 기업을 위험에 노출시킬 수 있다고 이 장관은 말했다. 해설오늘 살펴볼 표현은 예문 첫 문장에 나오는 strings attached입니다. 단어 뜻 그대로 보면 끈(strings)이 붙어 있다(attached)는 것이지요. string에는 series(연속되는 것)라는 뜻이 있습니다. 줄줄이 이어지는 것입니다. He told the committee a string of lies(그는 위원회에서 연달아

-

영어 이야기

'보복 소비'는 영어로 어떻게 표현할까요

South Korean fashion brands are poised to expand their stores in China, aiming to capture pent-up demand in the world’s top consumer market after its reopening.South Korean retail giant E-Land Group’s low-priced casual brand WHO.A.U store at Parkson Newcore Mall in Shanghai has been packed with customers of late, indicating that “revenge shopping” -- a post-lockdown shopping zeal to purchase luxury goods and fashion items -- led to higher sales after China lifted its zero-COVID policy last December, according to the group’s affiliate E-Land World Co.“China is experiencing the revenge shopping we enjoyed in South Korea last year,” said an E-Land official on Tuesday. Global luxury conglomerates are also relishing a sharp rebound in the Chinese economy and increasing investments there to ramp up sales.한국의 패션 기업들은 세계 최대 소비국인 중국 시장이 다시 열리면서 ‘보복 수요’가 일어날 것에 대비해 중국에서 영업점을 확장하기 위해 준비를 서두르고 있다.이랜드월드에 따르면, 중국 상하이 팍슨뉴코어몰에 있는 캐주얼 브랜드 후아유 매장은 중국 당국이 지난해 12월 ‘제로 코로나’ 정책을 폐기한 이후 그동안 억눌러왔던 소비심리가 풀리면서 쇼핑객들로 가득차고 있다.이랜드 관계자는 “한국에서 지난해 일어났던 보복 소비 현상이 지금 중국에서 재현되고 있다”고 말했다.럭셔리 제품을 판매하는 글로벌 대기업들도 중국 경제의 빠른 반등과 이에 따른 매출 증가를 노리고 투자를 확대하고 있다.해설매달린다는 뜻의 동사 pend는 고대 영어에서 confine(가두다)의 뜻도 있었다고 합니다. pend의 과거분사형인 pent는 여기에서 유래해 confined(갇힌), repressed(억눌린)의 뜻을 가진 형용사로 변했습니다.사람이나 동물을 가둬둔다는 뜻의