Cover Story

세계 각국이 미국과 관세 협상을 벌이더라도 ‘T(Tariff, 관세)의 공포’는 가시기 어렵습니다. 기본 관세 10%는 세계 모든 나라에 이미 부과됐습니다. 트럼프 대통령에 대한 미국민의 규탄 목소리도 나오지만, ‘보호무역주의로의 후퇴’라는 주사위는 이미 던져졌습니다. 세계 경제의 본격적인 침체는 불가피해 보입니다.

세계 경제의 미래는 100년 전 역사 속에서 유추해볼 수 있습니다. 당시 벌어진 관세전쟁은 대공황의 골을 더욱 깊게 했고, 제2차 세계대전 발발이란 불행한 역사로 이어졌습니다. 경제적 불균형과 불안은 물밑에 있는 분쟁과 갈등을 폭발시키는 도화선이 될 수 있습니다. 그럼에도 트럼프 대통령은 왜 보호무역 회귀 주장을 굽히지 않는 걸까요? 경제에 국경은 사라졌고 기업에 국적도 없어진 시대에 과연 보호무역주의가 지속될 수 있을까요? 이런 의문점들을 4·5면에서 살펴봤습니다.역사 속 관세전쟁, 지구촌 궁핍하게 해

대공황 심화…"모두를 패자로 만들었다"

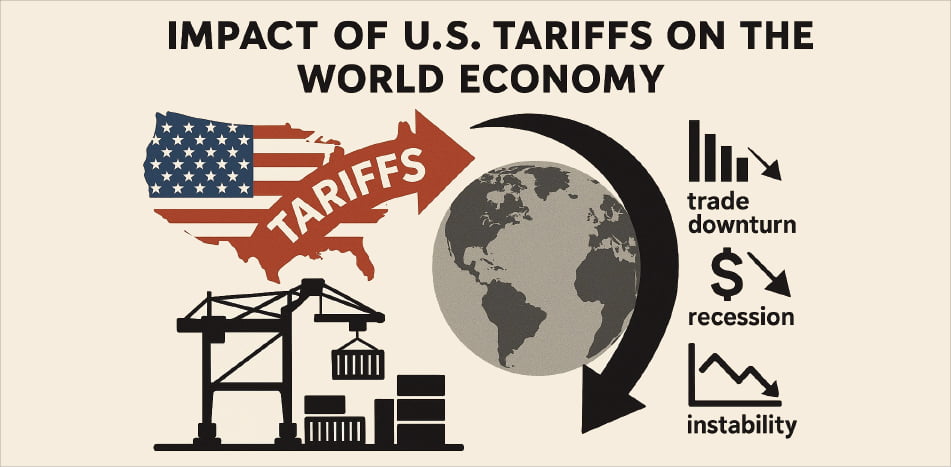

다음으로 관세 인상은 세계 교역량을 감소시키고 생산활동을 위축시킵니다. 산출이 줄면 소득이 감소하는 건 당연한 일이죠. 역시 세계경제 성장에 문제가 생기고 침체로 빠져들 가능성이 높습니다. 마지막으로 증시 침체를 몰고 와 마이너스 자산효과(Wealth Effect)가 나타날 수 있습니다. 주가가 떨어져 주식 투자 원금에 손실이 생기면 그만큼 소비 여력이 줄고 사람들은 지갑을 닫습니다. 성장률이 낮아질 수밖에 없죠. 이 같은 관세 인상의 연쇄적 효과는 지금으로부터 100년 전 벌어진 관세전쟁에서도 그대로 목격됐습니다. 그 역사 속으로 들어가 볼까요?

스무트·홀리 관세법이 발단

세계 경제에 가장 큰 충격을 준 관세전쟁은 대표적 고율 관세법인 미국의 스무트·홀리 관세법(이하 스무트·홀리법)이 1929년 의회에 상정되며 촉발됐습니다. 직전까지 미국은 유례없는 경기 호황을 누렸습니다. ‘포효하는 20년대(Roaring Twenties)’로 불릴 정도였죠. 당시 미국 제품은 국제적으로 경쟁력이 높았고, 이는 미국에 막대한 무역수지 흑자를 안겼습니다. 이런 시기에 관세전쟁의 싹이 텄다는 점이 참으로 공교롭습니다.

스무트·홀리법은 애초엔 농산물 관세를 높이려던 것이었습니다. 종전 이후 유럽의 농업이 되살아나며 농산물이 세계적으로 과잉생산됐고, 가격도 떨어지기 시작했죠. 1928년 미국 대선에서 공화당 소속 허버트 후버 대통령 후보는 미국 농업 보호를 공약하고 당선됐습니다. 이후 미국 농민 보호책으로 이 법안을 추진합니다.

문제는 법안 심의 과정에서 공산품 등 새로운 품목이 추가돼 총 2만1000여 개 상품에 관세를 부과하게 됩니다. 의원들이 각자가 지지하는 법안이 통과되도록 서로 암묵적으로 돕는 것을 ‘로그롤링(log-rolling, 통나무 굴리기)’이라고 하는데, 이 때문에 공산품 관세도 덩달아 높아졌습니다. 미국의 평균 관세율은 이전 13%에서 59%로 급상승했어요. 최고 400%의 관세를 매겼으니 그야말로 “관세를 때렸다”는 표현이 딱 맞습니다. 이에 캐나다와 유럽의 20여 국가는 20~40%에 이르는 보복관세를 매기고 미국 상품 구매를 보이콧하면서 관세전쟁이 격화합니다. ‘자유무역의 본고장’ 영국조차 자유무역정책을 폐기하고 1932년 모든 상품에 25%의 관세를 부과합니다.

재앙 막으려면 자유무역 흐름 지켜야

스무트·홀리법은 1930년 7월 미국 의회를 통과해 발효됐는데, 대공황은 이미 한 해 전인 1929년 10월 본격적으로 시작됐습니다. 시기적으로 관세법이 대공황을 심화시킬 수밖에 없었습니다. 세계 무역액은 스무트·홀리법 발효 직전인 1929년 90억 달러에서 1933년 30억 달러로 4년 사이에 3분의 1로 급감합니다. 세계 각국의 국내총생산(GDP) 합계도 비슷한 시기에 15%가량 줄어들어요. 그래서 미국 경제사학자 존 고든은 <월스트리트 제국>에서 “대공황은 주가 폭락이 아니라, 이듬해의 스무트·홀리법 제정이 불러왔다”는 주장까지 폅니다.

‘근린궁핍화(Beggar-thy-neighbor)’란 경제용어도 당시를 배경으로 등장했습니다. 이는 한 국가가 자국의 경제문제를 해결하려는 정책적 시도로 다른 국가의 경제 상황이 악화되는 현상을 말합니다. 근린궁핍화는 제1차 세계대전 뒤 전쟁배상금으로 어려움을 겪은 독일을 더욱 피폐하게 만들었습니다. 결국 나치당의 득세와 제2차 세계대전 발발로 이어지는 경제 환경을 만들었죠. 그래서 제2차 세계대전 뒤엔 대공황 같은 재앙을 막으려면 자유무역 흐름을 지키는 것이 중요하다는 인식을 하게 됩니다. “무역전쟁은 모두를 패자로 만든다”고 깨우친 겁니다.NIE 포인트1. 관세 인상의 경제적 효과를 긍정적, 부정적 측면에서 살펴보자.

2. 1920~1930년대 세계 경제의 흐름이 어떠했는지 알아보자.

3. 로그롤링, 근린궁핍화 등 시사용어의 의미를 공부해보자.트럼프는 관세가 이득이 된다는 신념 가져

"강달러 부작용 해소하려는 전략" 분석도

관세로 수입품 가격 떨어질까?

한마디로 그의 머릿속엔 1990년대에 시작된 급속한 자유무역 때문에 미국민 수백만 명이 일자리를 잃었다는 사실이 각인돼 있는 듯합니다. 자유무역과 세계화를 옹호하는 사람들은 그로 인한 성과만 자랑할 뿐, 피해를 본 사람들을 구제하는 데 게을렀다는 평가가 있는 건 사실입니다. 미국의 무역적자가 폭발적으로 늘었다는 사실도 맞습니다. 미국의 대(對)중국 무역적자는 2003년 1239억 달러에서 지난해 2954억 달러로 2.4배 증가했습니다. 이는 미국의 전체 상품 무역적자(1조211억 달러)의 약 24%를 차지하는 규모이죠.

고전적 무역이론으로도 트럼프의 생각을 이해해볼 수 있습니다. 이 이론은 관세 인상이 자국 산업을 보호하고 자유무역으로 빼앗긴 일자리를 되찾는 계기라고 봅니다. 또 시간이 지나면 교역조건이 개선되는 효과까지 얻을 수 있다고 합니다. 먼저, 관세가 수입품 가격을 밀어올리면 수입국의 수입 물량은 감소하게 됩니다. 미국 같은 경제대국의 수입 수요가 줄면 수출국 기업은 수출 상품에 관세를 그대로 전가하기 어렵습니다. 물건이 남아도니 거꾸로 가격을 내려야 할 판이죠. 수입국으로선 이전보다 저렴한 가격으로 수입할 수 있는 환경이 만들어집니다. 이것이 교역조건 개선 효과입니다. 다음으로 ‘관세 인상→수입량 감소→대외지출 감소’가 수입국의 국제수지를 호전시켜줄 여지가 있습니다. 나라 밖으로 지출해야 하는 돈이 줄어들면 그만큼 국내 소비가 살아날 수 있습니다.

“강달러 해소 위한 전략” 분석도

하지만 많은 경제학자의 연구는 고전 무역이론이 문제가 있다는 점을 보여줍니다. 뉴욕 연방준비은행의 메리 아미티 박사는 2020년 논문에서 미국의 2018년도 대중국 관세 부과가 전적으로 미국 수입업체와 소비자에게 전가됐다고 밝힙니다. 파블로 파이젤바움 프린스턴대 교수 등의 2021년 논문도 수입품을 구매하는 미국 소비자들이 가격 인상으로 인해 관세의 피해를 고스란히 떠안았다고 주장합니다. 현실에선 관세 부과에 따른 교역조건 개선이 나타나지 않는다는 겁니다.

중간재 수입의 영향을 고려해야 한다는 연구 결과도 있습니다. 예를 들어, 철강과 같은 중간재에 관세를 부과하면 철강 수입은 줄어들어도 철강으로 최종 제품을 만드는 미국 제조업체의 경쟁력은 떨어질 수 있다는 거죠. 철강을 중간재로 쓰는 미국 제조업체의 일자리 수가 철강 생산 일자리보다 80배 많습니다. 관세 부과로 얻는 일자리보다 잃는 일자리가 많을 수 있다는 얘기입니다.

트럼프 대통령의 논리는 이처럼 어렵지 않게 반박될 수 있습니다. 그렇다면 그의 마음속에 또 다른 세계 패권 전략이 숨어 있는 건 아닐까요? 지난해 11월에 나온 스티브 미란 미 백악관 경제자문위원장의 짧은 논문 ‘글로벌 무역시스템 재구성 사용자 가이드’(일명 미란보고서)에 힌트가 들어 있습니다. 그는 미국 제조업의 부진은 기축통화국의 숙명이기도 한 통화 강세, 즉 강(强)달러 때문이라고 봅니다. 달러 수요가 전 세계에 많다 보니 달러 강세가 계속되고, 미국 생산 제품의 가격경쟁력은 떨어지고 제조업이 붕괴된다는 얘기죠.

중국 등의 달러 수요를 줄이려면 그 원천이 되는 무역흑자, 즉 미국과의 무역에서 생긴 흑자를 줄여야 한다는 결론에 도달합니다. 이를 위해 미국의 관세를 대폭 올려야 한다는 거죠. 하지만 달러가 약세를 보이면 기축통화로서 달러의 신뢰도가 흔들리는 문제가 생깁니다. 그래서 이 논문은 ‘제2의 플라자 합의’와 같은 동맹국 간 환율조정 협정을 맺어 달러 약세 속에서도 기축통화의 신뢰를 유지할 수 있는 전략이 필요하다고 제언합니다. 트럼프 미 대통령이 지난 9일 상호 관세 부과를 급거 유예한 것도 이런 전략에서 비롯됐다는 분석도 나옵니다.NIE 포인트1. 20세기 자유무역의 역사에 대해 공부해보자.

2. 미국 무역적자의 원인과 파급효과에 대해 정리해보자.

3. 플라자합의 등 미국의 달러 패권 전략이 어떻게 변해왔는지 알아보자.

장규호 한경 경제교육연구소 연구위원 danielc@hankyung.com

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)

![[커버스토리] 인재유출 세계 1위…'빨간불' 한국의 미래](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42375891.3.jpg)

![[커버스토리] Z세대 사로잡은 '아날로그 감성'의 매력](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42308813.3.jpg)