홍성호 기자의 열려라 우리말

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'Kiss & Ride' 대신 '배웅정차장'을

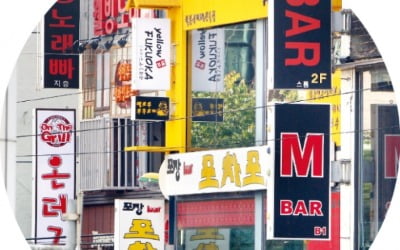

“얼마 전 개통한 원주역, 수인선 오목천역 등에 ‘Kiss & Ride’의 약자인 ‘K&R’이 발견됐습니다. 새로 생기는 역에 뜻 모를 ‘Kiss & Ride’를 설치해 시민들이 이용하지 못하는 현상이 계속 발생한다면 행정적인 차원에서도 낭비일 것입니다.” 우리말 운동 시민단체인 한글문화연대가 지난 1월 철도 관련 정부 산하기관에 공문을 보냈다. 도무지 뜻 모를 ‘Kiss & Ride’라는 표시물을 없애달라는 취지에서다. 뜻 모를 외국어 그대로 사용…소통에 지장 줘이 단체는 몇 년 전에도 한글날을 앞두고 서울시민을 상대로 이해하기 어려운, 낯선 외래어를 조사한 적이 있었다. 당시 굿닥(비상약 보관함), BRT(급행버스체계), Kiss & Ride(마중주차) 등이 ‘시급히 바꿔 써야 할 안전용어’ 1~3위를 차지했다. 하지만 수년간의 노력에도 개선되는 기미가 잘 보이지 않자 다시 팔을 걷어붙이고 나선 것이다.철도역의 표지판이나 길바닥에 쓰인 ‘Kiss & Ride’(K&R)는 요상한 말이다. 보통은 외래어(외국어)가 들어오더라도 이렇게 원어가 통째로 들어오는 경우는 드물다. 이 말은 기차역에서 누군가를 마중(또는 배웅)할 때 잠깐 주차할 수 있는 공간을 뜻한다. ‘키스’는 아마도 우리와는 다른, 서양의 문화 때문에 들어갔는지 모를 일이다. 한글문화연대는 ‘배웅정차장’이나 ‘환승정차구역’ 정도를 대체어로 제시했다.흔히 외래어 남용(남발)이라고 싸잡아 말하지만, 들여다보면 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. 하나는 어렵고 낯선 말을 사용하는 경우다. ‘Kiss & Ride’ 또는 ‘K&R’ 같은 게 그렇다. 이런 말은 소통을 방

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'오등은 자에~' 대 '우리는 오늘~'

“吾等은玆에我朝鮮의獨立國임과朝鮮人의自主民임을宣言하노라此로써世界萬邦에告하야….” 1919년 3월 1일 전국 방방곡곡에 독립선언서가 울려퍼졌다. 일제 강점하에서 분연히 떨쳐일어나 민족의 독립을 세계만방에 선포한 날이다. 우리말글 관점에서는 아쉬움도 많은 글이다. 선언서의 첫머리만 봐도 숨이 막힌다. 어미와 토씨를 빼곤 죄다 한자로 돼 있다. 100여 년 전 우리말글 실태의 한 부분이기도 하다. 어미와 토씨 빼곤 한자로 된 3·1독립선언서한자 의식이 점차 약해져 가는 요즘은 아예 이를 읽지 못하는 이들도 꽤 있을 것 같다. 한글로 옮기고 띄어쓰기를 해보면 좀 나을까? “오등은 자에 아조선의 독립국임과 조선인의 자주민임을 선언하노라. 차로써 세계만방에 고하야….” 여전히 어렵다. 독립선언서를 따로 배우지 않은 세대라면 아마 첫 구절부터 막힐 것이다. ‘오등은 자에’? ‘아조선’이라니? 한자어를 단순히 한글로 옮겨쓴 문장이어서 이해하기가 쉽지 않다.이태 전 3·1운동 100주년을 기념해 정부에서 ‘쉽고 바르게 읽는 3·1 독립선언서’ 작업을 벌였다. “우리는 오늘 조선이 독립한 나라이며, 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다. 우리는 이를 세계 모든 나라에 알려….” 이제 의미가 또렷해지고, 누구나 이해할 수 있게 됐다. 민족의 독립을 선언한 지 100년이 지나서야 비로소 국민 모두가 알아볼 수 있는 문장으로 바뀌어 우리 곁에 다가온 것이다.‘쉬운 우리말 쓰기’ 개념은 아주 오래전부터 있었다. 그 원조는 마땅히 세종대왕의 훈민정음 창제 및 반포에서 찾아야 할 것 같다. 훈민정음 서문에 그

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

몽룡과 춘향은 몇 살에 만났나?

절기상으로는 어느새 봄비가 내린다는 우수도 지나고 경칩(3월 5일)을 앞두고 있다. 하지만 우리네 풍습으로는 여전히 새해다. 불과 열흘 전에 음력으로 정월 초하루인 설을 쇠었고, 며칠 뒤면 열닷새 즉 ‘보름날’이다. 새해 첫 보름달은 연중 가장 크고 밝게 뜬다고 해서 예부터 특히 ‘대보름’이라고 했다. 지금은 ‘대보름(날)’이라고 하면 ‘음력 정월 보름날을 명절로 이르는 말’이다. 음력 열닷새…‘오’가 세 개라 ‘삼오야’라 불러우리 조상들은 음력 열닷새째 날을 다양한 말로 나타냈다. 가장 흔히 쓰는 ‘보름’ 외에 이날 밤을 달리 ‘십오야(十五夜)’라고도 했다. 조선 중종 때 문신인 이행(1478~1534)이 지은 시조 ‘八月十五夜(팔월십오야)’(팔월 보름날 밤에)가 전해온다. ‘십오야’가 예부터 써온 말이었음을 알 수 있다. 이 말은 특히 음력 8월 보름을 가리키기도 한다. ‘추석’ 또는 ‘한가위’라고도 하는데, 이는 명절로 이르는 말이다.‘십오야’는 1979년 혼성밴드 와일드캐츠가 같은 제목으로 부른 노래가 인기를 끌면서 언중 사이에 널리 알려졌다. “십오야 밝은 둥근달이 둥실 둥실 둥실 떠오면~ 설레는 마음 아가씨 마음~.” 경쾌하고 빠른 템포로 응원가로도 많이 불린 이 노래의 원곡은 가수 김상희가 불렀던 ‘삼오야 밝은달’이다. ‘십오야’를 ‘삼오야’라고도 부른다.우리말에는 이처럼 어떤 수나 때를 나타내는, 독특한 방식의 말이 꽤 있다. ‘이팔청춘’과 ‘과년’의 공통점은 무엇일까? 모두 16세 무렵의 꽃다운 청춘을 뜻하는 말이라는 점이

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

"올해는 코로나가 물러났다지요?"

설날이 나흘 앞으로 다가왔다. ‘설’은 우리나라에서 음력 1월 1일, 즉 정월 초하룻날을 명절로 부르는 이름이다. 우리는 전통적으로 섣달 그믐날 밤 집 안 구석구석에 등불을 환하게 밝히고 밤을 새우는 풍습이 있었다. ‘섣달 그믐’은 살가운 순우리말인데, 요즘은 잘 안 써서 그런지 점차 말의 세력이 약해져 가는 것 같아 안타깝다. ‘새해 첫날’ 양력·음력 두 번 지내 ‘이중과세’‘섣달’은 음력으로 한 해의 맨 끝 달, 즉 12월을 가리킨다. ‘그믐’이란 음력으로 그달의 마지막 날을 뜻한다. 섣달 그믐 다음 날이 새해 첫날, 곧 설이다. 그 설을 조상들은 밤을 새워 맞았으니 해(歲·세)를 지킨 셈이다. 이를 ‘수세(守歲)’라 하며, 우리 고유어로는 ‘해지킴’이라 부른다.설날 아침에는 흔히 떡국을 먹고 웃어른께 문안 인사를 다닌다. 이를 ‘절인사’(절을 하여 드리는 인사)라고 하는데, 설에 드리는 절을 특히 ‘세배(歲拜)’라고 한다. 이때 아랫사람은 ‘절문안’(절을 하면서 웃어른께 안부를 여쭘)을 하고 웃어른은 ‘덕담’을 건넨다. 예전에는 절문안으로 “과세 안녕하십니까” “만수무강하십시오” 같은 게 많이 쓰였다. 요즘은 이런 격식 있는 말보다는 대개 “새해 복 많이 받으세요” “건강하십시오” 정도를 쓰면 무난할 것 같다. 다만 ‘과세(過歲)’는 한자어라서 그런지 젊은 층에서 다소 낯설어 하는데, 설을 나타내는 대표적인 말이라 알아둘 만하다. ‘지날 과(過), 해 세(歲)’ 자다. ‘해를 보내다’란 뜻이다. 이를 우리는 “설을 쇤다”고

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'갈매깃살'은 왜 '갈매기살'에 밀렸나

지난해 하반기부터 이어진 원화 강세 흐름이 요즘은 오르락내리락 혼조세를 보이고 있다. 무역 의존도가 높은 우리나라는 원화 환율 움직임에 늘 촉각을 곤두세운다. 원화도 외환시장에서 사고파니 가격이 매겨진다. 그게 ‘원화값’이다. 이를 규범에 맞게 적으려면 ‘원홧값’이라고 해야 한다. 합성어(원화+값)이고, 뒷말이 된소리[원화깝]로 나므로 사이시옷을 넣을 음운론적 조건을 갖췄다. 그런데 이 표기는 낯설다. [갈매기쌀]이 아니라 [갈매기살]로 발음해사이시옷은 합성어에서 두 말이 결합할 때 발음상의 충돌을 보완하기 위한 장치이다. 우리말 적기의 양대 기둥인 소리적기와 형태적기를 동시에 충족시키는 게 불가능하다 보니 나온 현상이다. 가령 ‘원화+값’의 결합에서 소리 나는 대로 적자니 말의 원형이 사라지고(원화깝), 그렇다고 ‘원화값’으로 형태를 살리자니 실제 발음을 반영하지 못하는 문제가 생긴다. 그래서 대안으로 나온 게 사이시옷을 받쳐 적기로 한 것이다. 이는 사잇소리 현상의 원인이 옛 관형격 조사 ‘ㅅ’의 흔적이라는 점에 착안해 빌려온 방식이다.합성어에서 나는 사잇소리 현상을 표기에 반영한 것은 꽤 오래됐다. 조선어학회(한글학회 전신)에서 1933년 ‘한글맞춤법 통일안’을 발표할 때부터 규범으로 정해졌다. 하지만 맞춤법에서 사이시옷은 여전히 아킬레스건이다. 시각적으로 자칫 거부감을 줄 수 있기 때문이다. 그러다 보니 쓰는 사람에 따라 표기가 들쭉날쭉이다. ‘원화값’ 역시 규범에 맞게 ‘원홧값’으로 적으면 대부분 불편해한다. ‘공부벌레’라고 쓰고 싶지만 사전은 ‘공붓벌레&rs

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'전세(傳貰)'와 '전세(專貰)'

도무지 멈출 줄을 모르는 ‘전셋값’ 오름세는 서민의 삶을 힘들게 하지만, 우리네 말글살이에도 곤혹스러움을 안겨준다. ‘값’은 본래 물건을 사고팔 때 치르는 대가를 말한다. 1957년 완간된 <조선말 큰사전>(한글학회) 때까지만 해도 그랬다. 지금은 ‘값’의 용법이 10여 가지는 된다. 의미가 더해지면서 말의 쓰임새가 확대됐다는 뜻이다. 전셋값과 전셋돈은 달라…구별해 써야‘전세(傳貰)’의 ‘세’는 ‘세낼 세(貰)’ 자다. ‘세내다’란 빌리다, 즉 일정한 삯을 내고 남의 소유물을 빌려 쓴다는 뜻이다. 이 임차제도는 특이하게도 기한이 만료되면 보증금을 돌려준다. 그 앞에 ‘전할 전(傳)’ 자가 쓰였다는 데 주목해야 한다. 계약기간 동안 ‘일정한 삯’을 주인한테 ‘전하는 또는 맡기는’ 것이다. 그 돈을 전세금 또는 전셋돈이라고 한다. 민법상 용어도 ‘전세금’이다. “전세금(전셋돈)을 내야 하는데, 아직 마련하지 못했다”라고 한다. 이를 “전셋값을 내야 하는데~” 또는 “전셋값을 아직 마련하지 못했다” 식으로 말하면 어색하다. 전셋돈과 전셋값의 용법 차이가 드러난다.이 ‘전세’가 지금과 같이 자리 잡기까지에는 다소 우여곡절이 있었다. 한글학회에서 1957년 펴낸 <조선말 큰사전>에는 ‘전세’가 傳貰로 나온다. 그런데 1986년 나온 <새우리말사전>에는 專貰로 올랐다. 이어 1992년 발간한 <우리말 큰사전>에는 ‘전세’ 표제어에 傳貰와 專貰를 함께 처리했다. 말의 유래와 용법에 혼란이 있었음을 짐작할 수 있다.‘전세(專貰)’는 ‘전세(傳

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

'전셋값'을 어찌할까요

연초부터 쌀값, 기름값 등 생활물가가 크게 오르고 있다는 소식이다. KB주택가격동향에 따르면, 지난달 서울의 아파트 중위 전셋값은 5억6702만원으로, 새 임대차법 시행 직전인 지난해 7월 말에 비해 1억원 가까이 올랐다. ‘전셋값 상승’은 지난 한 해 수시로 입에 오르내리며 서민 가계에 주름을 깊이 지게 했다. ‘값’은 원래 돌려받지 못하는 돈그런데 ‘전셋값’이란 말은 잘 들여다보면 좀 어색한 단어다. 보통 ‘값’은 물건을 사고팔 때 치르는 대가를 말한다. 어떤 물건을 소유하는 대신에 치르는 돈으로, 돌려받지 못한다. 그게 우리가 아는 ‘값’의 일반적 의미 용법이다. 흔히 말하는 집값이니, 배춧값이니, 옷값, 음식값 같은 게 다 그렇다. <표준국어대사전>의 설명은 좀 더 구체적이다. ‘값’이란 사고파는 물건에 일정하게 매겨진 액수 또는 물건을 사고팔 때 주고받는 돈을 말한다. 또 일부 명사 뒤에 붙어 가격, 대금, 비용의 뜻을 나타내기도 한다. ‘기름값/물값/물건값’ 같은 게 그런 예다.‘전셋값’은 어떨까? 우선 ‘전세(傳貰)’의 의미부터 알아보자. ‘전세’란 남의 집이나 방을 빌려쓸 때 주인에게 일정한 돈을 맡겼다가 내놓을 때 그 돈을 다시 찾아가는 제도 또는 그 세, 즉 사용료를 말한다. 전셋돈, 전세금, 전셋집, 전세방, 전세권, 전세살이 같은 복합어를 만든다. ‘전세’라는 말은 1957년 한글학회에서 완간한 <조선말 큰사전>에서도 보인다. 하지만 이때만 해도 전세와 어울려 쓰는 말은 ‘전셋집’ 정도만 있었다. 국립국어원에서 1999년 펴낸 <표준국어대사전>만 해도 ‘전셋값’

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

신년 '일출'과 새해 '해돋이'

신축년 새해가 열렸다. 예전에 음력을 쓰던 시절에는 한 해의 첫째 달을 ‘정월(正月)’이라고 했다. 거기서 ‘정초(正初)’라는 말이 나왔다. 정초란 정월 초하룻날, 즉 그해의 맨 처음을 뜻한다. 또는 정월 초승을 나타내기도 하는데, 이는 초하루부터 며칠 동안을 가리키는 말이다. 보통은 이런 뜻으로 정초를 많이 쓴다. 이중과세하는 우리 풍습…‘해맞이’도 두 번‘초승’은 그달의 초하루부터 처음 며칠 동안을 뜻하는 말이다. 한자어 초생(初生)에서 음이 변해 완전히 우리말로 정착한 단어다. 예전에 초생달이라고 하던 말이 현행 표준어 규정에서는 ‘초승달’로 바뀐 것도 그런 까닭이다.‘원단(元旦)’이란 말도 많이 쓴다. ‘으뜸 원, 아침 단’ 자로 새해 아침을 뜻한다. 한자 단(旦)은 대지 위로 해가 막 올라오는 모습을 그린 것이다. ‘동이 트다’라는 뜻을 지녔다. 모두 음력을 쓰던 시절 얘기다. 양력 1월 1일에 이어 명절로 쇠는 음력 1월 1일(설)까지 정초를 두 번 치르는 우리 풍습에서는 자연스레 한 달여를 정초로 보내는 셈이다. 기분상 그렇다는 얘기다. 이즈음에도 정초니 원단이니 하면서 한 해의 출발을 다짐하는 것은 그런 까닭이다.새해 첫 업무를 시작하는 날에 맞춰 기업 등 직장에서는 시무식을 연다. 정당 등 단체나 기구에서는 단배식을 한다. ‘단배식(團拜式)’은 우리말에서 좀 독특한 위치에 있는 말이다. 일상에서는 거의 쓸 일이 없고, 연중 정초에만 쓰인다는 점에서 그렇다. 또 널리 알려진 데 비해 국어사전에는 비교적 늦게 표제어로 오른 말이기도 하다. 유난히 이 말은 사회 공공단체, 특히 정당 등 정치권