조선시대 노비, 인구 40%까지 차지

땅·집처럼 거래…갑오개혁때 노비제 폐지

몸값은 오승포 150필…말 한 마리 값은 500필

노비도 세습…양인 될 기회 있지만 '별따기'

땅·집처럼 거래…갑오개혁때 노비제 폐지

몸값은 오승포 150필…말 한 마리 값은 500필

노비도 세습…양인 될 기회 있지만 '별따기'

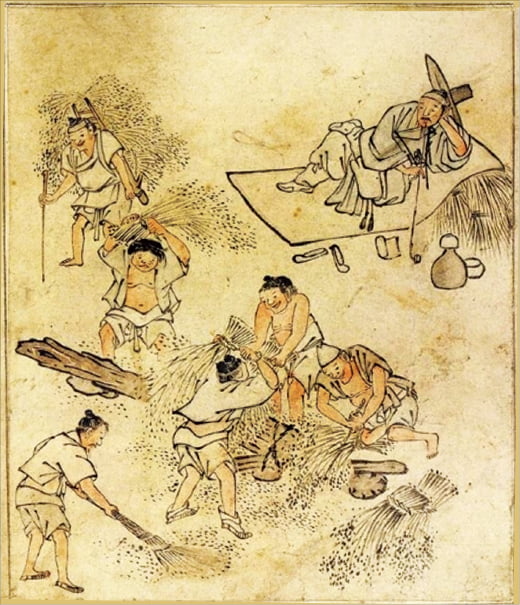

실제 조선시대 노비의 처지는 어땠을까. 객관적 지표로 살펴볼 수 있는 게 노비의 몸값이다. 결과부터 말하자면 조선시대 노비는 말이나 소보다도 못한 몸값이 매겨졌다. 노비의 몸값은 당대의 법전에 담긴 규정을 통해 가늠할 수 있다. <경국대전(經國大典)>의 ‘호전(戶典)’ 매매한(買賣限)조에는 토지와 가사(家舍, 집)의 매매 시 거래를 물릴 수 있는 기한을 매매 후 15일로 정했다. 그리고 본문에 주(註)를 달아선 “노비도 이와 같다”고 규정했다.

이 규정에 대해 북한 역사학계 1세대 학자인 김석형은 “노비도 매매한 지 15일이 지나면 무르지 못한다는 것이요, 매매 후 백일 내에 관청에 신고해 증명서를 받아야 한다는 점에서 노비는 토지나 가사와 동일하게 취급됐다”고 해석했다. 이와 함께 노비거래 항목이 소와 말의 매매한(買賣限)과 같은 조목에 들어 있는 것을 근거로 노비의 처지가 소와 말보다 크게 다를 것이 없다고 보았다. 그뿐 아니라 고려 말 공양왕 3년(1391)의 상소문을 통해 살펴볼 때 “사람값이 말·소의 값보다 훨씬 못했다”고 지적했다.

그에 따르면 그나마 조선시대에 들어서면서 노비의 몸값이 조금 오른다. 노비를 토지에 결박하기 위해 노비의 매매를 크게 제한했기 때문이다. 물론 사람으로서 값어치를 평가받지 못한 수준이긴 하지만….

성종 7년(1476년)에 완성된 <경국대전>에는 각종 노비의 가치가 상세히 기록돼 있다. 여기선 15~16세기 초 장년 노비 한 사람의 가격은 저화 4000장이었다고 한다. ‘저화20장=면포 1필’로 환산할 경우, 노비 가격은 면포 200필에 해당한다. 이는 조선 초 기록인 <태조실록> 7년 6월 기미조 기사를 통해 살펴볼 수 있는 노비의 몸값에 비해선 적잖이 오른 셈이었다. 1398년 노비의 값은 많이 잡아도 오승포(五升布) 150필로 말 한 마리(400~500필)의 절반에도 못 미쳤다고 한다.

이후 조선왕조가 안정되면서 노비의 값은 15~40세는 400필로, 14세 이하 40세 이상은 300필로 개정됐다고 하니, 노비 몸값은 어느 정도 상승세를 보였다. 하지만 여전히 말(馬)에 비해선 싼값에 불과했다.

성별로는 남자인 노(奴)가 여자인 비(婢)보다 쌌다. 양천지법(良賤之法), 양천교가법(良賤交嫁法)에 따라 부모 중 어느 한쪽이 천인(賤人)이어도 자식은 무조건 천인이 된 점이 노비 몸값에도 영향을 미친 셈이다.

특히 <고려사(高麗史)> 형법지에서부터 천자수모지법(賤者隨母之法)이라고 규정, 노비는 모친의 역(役)을 따라 세습되는 것을 원칙으로 삼으면서 여자가 남자보다 값이 더 나갔다. 모친이 비고 부친이 양인인 경우, 그 소생은 노비로서 어머니의 상전 소유자가 된다는 규정의 영향을 받은 것이다. 여성 천인인 비는 노비의 확대 재생산을 위한 수단으로 여겨지면서 몸값을 더 쳐줬다.

다만 도망한 남의 노비를 몰래 쓰던 사람이 본래 주인에게 발각됐을 경우 배상액은 18세기 <속대전>에 따르면 노는 6필, 비는 4필 반이었다. ‘농사일 등에서 힘을 더 쓰는’ 남성 노예인 ‘노’가 더 높은 평가를 받았다는 설명이다.

한편 노비들이 양인이 되는 길은 거의 없었을 뿐 아니라 혹 가능하다고 해도 큰 비용이 들었다. 임진왜란 당시 군공을 세운 천인들에게 양인이 될 기회가 주어지긴 했지만, 실제로 기회를 잡은 것은 극소수였다.

노비가 자기 신분의 굴레에서 벗어난 ‘속량면천(贖良免賤)’에 관한 사례연구에 따르면 본래 노비 신분이지만, 상당한 재산이 있었던 사람이 상전에게 자신의 전답을 바친 뒤에야 천인 신분을 벗어날 수 있었다. 전답뿐 아니라 천인은 자신이 사들인 노 한 사람과 비 한 사람, 황소 한 마리도 같이 바쳤다. 그나마도 그의 부친이 먼저 상전에게 면천 신청서를 내고 관가의 허락을 받은 후, 증인을 세운 다음에야 속량면천이 이뤄졌다. 결과적으로 천인 신분을 벗어나기까지는 한 세대 이상의 시간이 필요했다. 임진왜란에서 군공을 세운 뒤 58년 뒤에나 가능했기 때문이다.

고려시대에 “노비는 큰 공이 있어도 돈이나 물품으로 상을 주되 (양인처럼) 관직을 주지 않는다”(<고려사> 권75 선거3 한직조)라고 규정한 것에 비하면 장족의 발전이었지만, 여전히 노비 앞에 드리운 장벽은 높기만 했다.

이처럼 사람이 짐승만도 못한 값으로 평가된 것은 조선에만 한정된 것은 아니었다. 725년 이탈리아 밀라노에서 한 프랑스 소년이 12골드 솔리두스에 노예로 팔렸는데, 당시 좋은 말 한 필은 이 소년보다 값을 1~3솔리두스를 더 쳐줬다. 또 개오지라는 조개껍데기를 주요 교역 화폐로 사용하던 인도양 연안에선 18세기까지 노예의 몸값을 개오지 무게나 개수로 판단했다. 18세기의 한 노예상은 “전에는 개오지 1만2000개 중량이면 500~600명의 흑인을 한 배 가득 실을 수 있었는데, 이제 그런 호시절은 지나갔다”며 “지금은 개오지 1만2000~1만4000개로도 배 한 척을 채울 수 없다”고 투덜거린 기록을 남겼다.

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 소·말보다 못했던 노비의 '몸값'](https://img.hankyung.com/photo/202511/01.41157276.1.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 향락에 빠졌던 명나라 상류층](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661230.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 천국에서 벼랑 끝으로…기후가 바꾼 역사](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588051.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 필요는 실용성의 어머니](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514043.3.jpg)