‘호화롭고 편안한 삶을 누림’이라는 뜻인 ‘호강’도 한자어로 착각하기 쉬운 대표적인 말이다. <표준국어대사전>은 ‘호강’의 어원정보를 따로 주지 않았다. 한자에서 유래했는지 불투명하다는 뜻이다.

그런데 이런 풀이는 검증된 게 아니다. <표준국어대사전>에서는 한자어 ‘영문’과 고유어 ‘영문’을 구별해놓고 있다. “영문을 모르겠다”라고 할 때의 ‘영문’은 한자어 ‘영문(營門)’과 다른 말이라는 뜻이다. 이는 선반(물건을 얹어두기 위해 까치발을 받쳐서 벽에 달아놓은 긴 널빤지)이 한자어 ‘현반(懸盤)’에서 오고, 사냥이 ‘산행(山行)’에서, 썰매가 ‘설마(雪馬)’에서, 배추가 ‘백채(白菜)’에서, 호두가 ‘호도(胡桃)’에서 온 것과는 어원적으로 차이가 있다. 이들은 한자에서 유래한 말로, 문헌상으로도 규명된 것이라 사전에서도 어원 정보를 올려놓았다(국립국어원, <표준국어대사전> 기준).‘남편, 편지’ 등 취음한 한자 버려야‘감투’와 ‘호강’도 사정이 비슷하다. 둘 다 한자어인 듯하지만 그리 간단치 않다. ‘감투’를 요즘은 벼슬이나 직위를 속되게 이르는 말로 쓴다. 하지만 원래는 ‘머리에 쓰던 의관(衣冠)의 하나’로, 일종의 모자를 가리켰다. ‘감투’가 벼슬의 의미로 사용된 것은 옛날에 감투가 벼슬아치만 쓰고 평민은 사용할 수 없었기 때문에 이로부터 의미 확대가 이뤄졌다는 게 정설이다. <우리말 어원사전>(김민수 편)에선 ‘감투’의 어원을 만주어 kamtu(캄투)로 보았다. 캄투는 직물에 털과 가죽을 이용해 만든 모자의 일종으로 설명된다. 하지만 다른 주장도 있다. 즉 조선시대 중국어 학습서인 <번역박통사> 등에 감투의 옛말 형태인 ‘감토’가 등장하는 것을 보면, 이 말이 중국어에서 차용됐을 가능성이 높다는 설이다.

‘호화롭고 편안한 삶을 누림’이라는 뜻인 ‘호강’도 한자어로 착각하기 쉬운 대표적인 말이다. 이 역시 어원을 한자어 ‘호(好)’에서 찾는 주장이 있지만, <표준국어대사전>은 ‘호강’의 어원 정보를 따로 제시하지 않았다. 한자에서 유래했는지 불투명하다는 뜻이다.

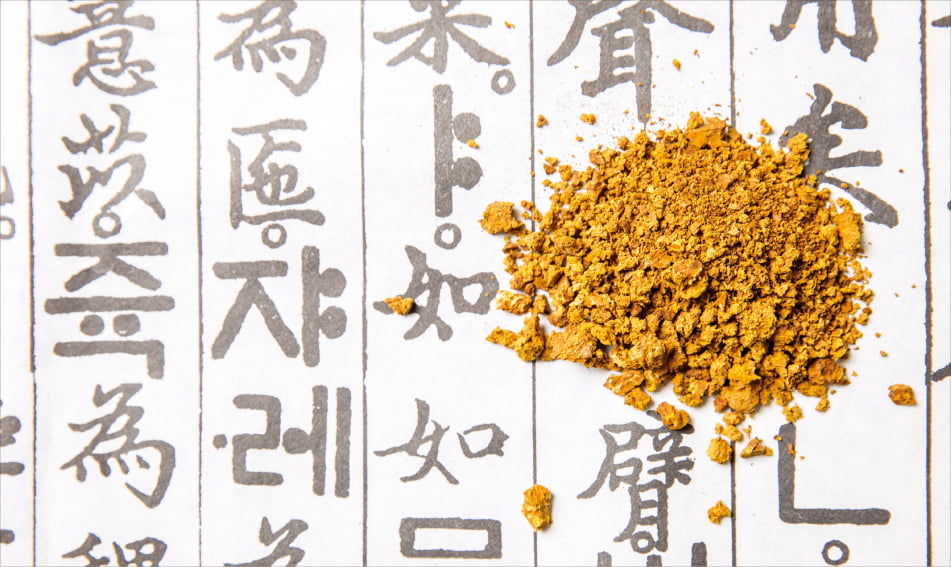

우리말 구성에서 한자어 비중이 압도적으로 높다 보니 그 유래를 놓고 오해받는 말도 꽤 많다. 한자에서 온 말이 아니거나 적어도 그 관계가 불분명한데도 이를 두루뭉술 한자어로 처리하는 경향이 있다. 가령 ‘주전자’를 비롯해 ‘남편, 편지, 야속하다, 부실하다’ 같은 말을 억지로 한자어로 둔갑시켰다는 지적이 그런 것이다. 원로 언론인이자 한글학자인 고(故) 정재도 한말글연구회 회장은 생전에 우리 국어사전들의 이런 편찬 행태를 신랄하게 비판했다.

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] 병오년 적토마가 온다](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834227.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] '인공지능'과 'AI'에 담긴 우리말 질서](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42730017.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] '피파'를 통해 본 우리말 세 얼굴](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661241.3.jpg)