"자주색 속에서 태어난 자"

영어권서 고귀한 혈통, 부유한 탄생 뜻해

비잔티움 황실의 자줏빛 색깔에서 유래

권위의 상징 된 '로열 퍼플'

색소 만드는 데 비용 많이 들고 오래 걸려

양모 1kg 염색하려면 조개 수만 개 필요

1파운드 비단, 로마 병사 100년 치 연봉

왕실·귀족만 구입…귀한 물건에만 사용

영어권서 고귀한 혈통, 부유한 탄생 뜻해

비잔티움 황실의 자줏빛 색깔에서 유래

권위의 상징 된 '로열 퍼플'

색소 만드는 데 비용 많이 들고 오래 걸려

양모 1kg 염색하려면 조개 수만 개 필요

1파운드 비단, 로마 병사 100년 치 연봉

왕실·귀족만 구입…귀한 물건에만 사용

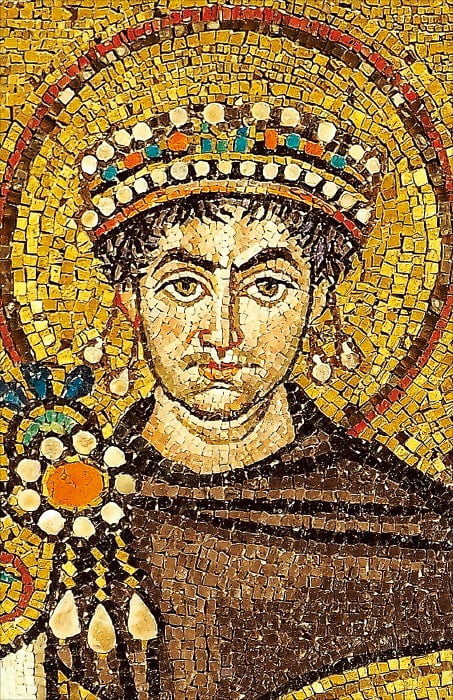

오늘날까지 색을 구현하는 게 희귀한 일이었다는 흔적이 짙게 남은 색상으로는 자주색(보라색)을 꼽을 수 있다. 영어에서 고귀한 혈통, 부유한 탄생을 가리키는 표현으로 “자주색 속에서 태어났다(born in the purple)”란 문구가 있다. 이 말은 비잔티움 제국(동로마제국)의 황녀가 자주색 옷감을 두른 방 안에서 아이를 낳은 데서 유래한 것이라고 한다.

비잔티움 제국에선 황제의 자식들에 대해 문자 그대로 “자주색 속에서 태어난 자”라는 뜻을 지닌 ‘포르퓌로게네토스(Πορφυρογέννητος)’라고 불렀다. 바실레우스(비잔티움 제국의 황제 호칭)의 자식 중에서 콘스탄티노플의 대궁전 내에 별도 공간으로 만든 자줏빛 방인 포르퓌라(Πορφύρα)에서 태어난 아이들만 왕위 계승권을 주장할 수 있었다.

비잔티움 제국의 역사가 안나 콤네노스의 묘사에 따르면 이 자줏빛 방은 마르모라해와 보스포루스 해협을 굽어보고 있었고, 바닥부터 벽면까지 황실의 색깔인 자줏빛으로 도배돼 있었다고 한다. 오늘날에도 어두운 자주색의 영어 색상명이 ‘비잔티움(Byzantium)’이기도 하다.

이처럼 자주색이 고귀한 색깔로 대접받게 된 것은 아득한 고대 시절부터다. 오늘날 레바논의 유서 깊은 도시인 티레에서 생산한 ‘티레산 자주색(Tyrian purple)’은 고대 페니키아인들이 생산해 수출하던 시절부터 ‘왕실의 자주색(로열 퍼플)’ 또는 ‘제국의 자주색(임페리얼 퍼플)’이라는 별칭을 얻었다.

자주색은 권위의 상징이었다. 색소의 생산 비용이 많이 들고, 만들기까지 시간이 오래 걸렸으며, 그런 만큼 귀한 물건에만 이 색소가 쓰였기 때문이다. 자연스럽게 자주색이 칠해진 물건은 권력과 부와 연관됐다. 호메로스의 <일리아스>에서 아이아스의 허리띠를 자주색으로 묘사했고, <오디세이아>에서 오디세우스의 결혼 침대에 깔린 담요도 보라색이었다. 로마 원로원 의원들은 가장자리를 넓게 자줏빛으로 물들인 토가를 입었고, 기사 계급은 그보다 좁은 부위를 자줏빛으로 장식했다. 자줏빛은 로마 세계에서 마법의 힘을 발휘했다. 로마공화정에서 개선장군은 자줏빛 토가를 입었으며, 원수정(프린키파투스)시기에는 원수만이 자주색 토가를 걸쳤다.

이는 자주색 염료가 너무나 귀하고 비싸 엄청난 부자만 구할 수 있었기에 생긴 일이었다. 4세기의 역사가 테오폼푸스는 “티레산 자주색 염료는 은과 같은 값에 거래됐다”고 전할 만큼 염료의 색깔이 곱고 생산량이 적었다. 지중해 유역에서 서식하는 특정 종류의 조개에서 추출하는 티레산 자주색은 최고급 염료로 생산량이 한정됐고, 왕실의 용도로 사용이 제한됐다.

조개 한 개에서 소량의 염료를 포함한 즙을 짜낼 수 있었는데, 1kg의 조개 즙에서 불과 60g의 염료를 얻을 수 있었다. 양모 1kg을 염색하려면 200g의 자주색 염료가 필요했다. 이는 수만 개의 조개를 까서 3kg의 원액을 짜내야만 가능한 양이었다.

당연히 자주색 염료는 이집트의 파라오나 로마 황실, 혹은 유럽의 왕실이나 귀족 같은 최상층 인사들만 조심조심 사용할 만큼 값비싼 존재가 됐다. 가격은 끝도 없이 치솟았다. 디오클레티아누스 황제 시절, 이 염료로 염색한 최상품 옷감 1파운드는 로마 은화 5만 데나리온으로, 같은 무게의 금값에 해당했다고 한다.

301년 디오클레티아누스 황제가 인플레이션을 억제하기 위해 각종 물건에 최고가를 지정했을 때, 1파운드의 자줏빛 비단에는 15만 데나리온의 가격이 매겨졌다. 이는 로마군단 병사의 100년 치 연봉에 해당하는 것이었다. 약간 저렴한 임페리얼 퍼플도 파운드당 1만6000데나리온에 달했다고 전해진다. 당시 석공의 일당이 50데나리온에 불과했다.

네로 황제는 자신만이 이 색깔을 사용할 수 있으며, 다른 누구든 이 염료를 쓰다가 발각되면 사형에 처한다고 선언했다고 한다. 비잔티움 제국도 이 색소를 황실 건축물과 황실 관련 도구에만 사용할 수 있도록 엄격히 사용을 규제했다.

아리스토텔레스와 대(大)플리니우스는 티레산 자주색 염료의 채취와 생산방법의 기원에 대해 동일한 스토리를 전한다. 로마시대 신화학자 율리우스 폴룩스를 인용해 전설 속 인물 헤라클레스가 발견했다고 기술한 것이다. 헤라클레스의 개가 조개를 씹어 먹었는데 주둥이가 자주색으로 물든 모습을 보고 염료 물질을 찾아냈다는 게 이 고상한 염색 원료의 기원이라는 설명이다.

이처럼 비잔티움에서 독점 생산한 자주색 염료는 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노플이 무슬림의 손에 들어간 뒤 유럽으로의 공급이 중단됐다. 자주색 염료를 구할 길이 없어진 교황 바오로 2세는 1464년 추기경들에게 자주색(보라색) 대신 코치닐로 염색한 진홍색 옷을 입으라고 명령했다.

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 황금보다 비쌌던 보라색 염료](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41441752.1.jpg)

이런 이유로 색채의 마법은 오랫동안 사람들을 매혹하고 좌절시켰으며, 색채는 신분의 차이를 드러내는 상징으로 널리 사용됐다

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 소금과 청어로 일어선 네덜란드](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834223.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 극단적 권력투쟁의 산물 '형제 살해' 전통](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42730003.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 향락에 빠졌던 명나라 상류층](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661230.3.jpg)