매력 뚝 떨어진 노예 투자

유지비 대비 생산량 적어 수익성 악화

도망가거나 사망땐 투입자본 다 날려

노예공급 많거나 쌀 때만 수지 남는 장사

노예제 존속에 종지부 찍은 종교

기독교인이 기독교인 노예 삼는 건 '금기'

포로도 자유상태를 존중할 의무

이교도 포로는 노예로 계속 둘 수 있어

유지비 대비 생산량 적어 수익성 악화

도망가거나 사망땐 투입자본 다 날려

노예공급 많거나 쌀 때만 수지 남는 장사

노예제 존속에 종지부 찍은 종교

기독교인이 기독교인 노예 삼는 건 '금기'

포로도 자유상태를 존중할 의무

이교도 포로는 노예로 계속 둘 수 있어

1세기경 유럽 전역에는 노예제가 광범위하게 퍼져 있었다. 전쟁 포로와 유괴, 매매 등 다양한 방식으로 노예가 공급됐다. 당대의 부호들은 집안일뿐 아니라 농업에 종사하는 대규모 노예 집단을 휘하에 두고 있었다.

노예제가 정점을 지났더라도 오랜 기간 노예는 낯설지 않은 존재로 여겨졌다. 이는 메로빙거 왕조 초기에도 변함이 없었다. 투르의 그레고리는 편지에서 이탈리아에서 잡아 온 포로들이 프랑크 왕국 노예시장에 팔리고, 나폴리에는 골 지방에서 약탈한 노예가 거래된 모습을 묘사했다. 그래도 이 시기는 이전과 비교해 노예의 중요도가 크게 줄었다. 여자 노예들은 영주 방앗간의 방아를 돌리거나 양 떼를 돌보는 일 정도를 맡았을 뿐이다.

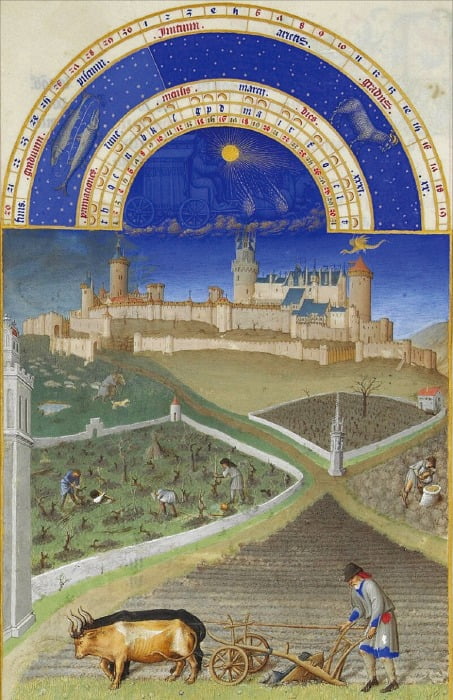

하지만 2~3세기 더 지나 카롤링거 왕조 시기가 되면 노예의 중요성은 더욱더 떨어진다. 서유럽에서 노예는 주로 집안일과 같은 중요치 않은 허드렛일이나 맡는 수준이 됐다.

이처럼 유럽에서 노예제가 쇠하게 된 데에는 군사적·종교적·경제적 이유가 있었다. 그중 가장 먼저 언급되는 것이 경제적 이유다. 역사학자 앤서니 앤드루스에 따르면 노예에게 투자하는 것은 수익이 상당히 적고, 토지만큼 안전한 것도 아니었다. 노예 공급이 풍부하고 노예 가격이 저렴한 한도 내에서만 노예 투자는 합리적 경제행위였다는 설명이다. 더글러스 노스도 고대 노예제가 중세 봉건제 장원경제로 넘어간 이유로 노예 시스템을 강요하는 비용이 많이 들고, 상대적으로 노예 감시 및 감독 비용도 다른 체제에 비해 부담이 컸기 때문인 것으로 분석했다.

실제로 노예는 수익성이 좋지 않았다. 유지비용 대비 생산량을 고려하면 더욱 그랬다. 게다가 노예는 매우 다치기 쉬웠다. 만약 노예가 아파서 생산하지 못하더라도 노예 유지비는 계속 들었다. 또 노예가 죽거나 달아나면 그동안 노예에게 투입한 자본은 모두 날아가 버리는 것이었다. 라티푼디움에서의 작업 환경이 워낙 열악했던 탓에 노예의 수명은 실제로 매우 짧기도 했다. 이에 따라 로마시대 작가 마르쿠스 테렌티우스 바로는 “비록 죽더라도 주인으로서는 잃을 게 없는, 건강이 나빠 골골거리는 임금노동자를 노예보다 선호한다”는 의견을 남겼다.

그래도 노예를 싼 가격에 계속 공급받는다면 이런 것은 큰 문제가 되지 않았을 것이다. 하지만 대체 노예를 구하지 못하게 되면 손실이 이익을 순식간에 능가해 버렸다. 노예의 출산율은 노예 집단을 유지하는 수준에 줄곧 충분히 이르지 못했다. 경험적으로 모든 종류의 ‘가축’ 중에서 인간 노예가 새끼를 낳고 기르기 가장 힘든 존재였다. 만약 인간 노동력이 대규모 사업에 적용돼 수지가 맞으려면 시장에서 대규모로 염가의 인간이 공급돼야 했다. 이는 오직 노예사냥으로만 충족될 수 있었다. 따라서 근처에 전쟁 패배나 약탈로 노예를 공급할 약한 사회가 없다면 한 사회가 노예제를 유지한다는 것은 여간 어려운 일이 아니었다.

군사적 측면에서도 노예제는 존속되기 힘들었다. 노예제는 전쟁과 분쟁을 양분 삼아 연명했다. 로마제국의 위세가 약해지더라도 페르시아나 주변 야만족과 반복되는 전쟁으로 노예제는 유지될 수 있었다. 게르만족의 대이동도 마찬가지로 노예제 ‘부활’의 촉진제가 됐다. 당대 기록들은 “게르만족이 획득한 노예를 곧바로 로마에 되팔 준비가 됐다”고 전해진다. 하지만 이는 노예제 쇠퇴를 일시적으로만 되돌리는 역할을 하는 데 그쳤다.

종교는 노예제 종식에 중요한 역할을 했다. 언뜻 보기에는 호전적인 중세 사회가 노예에 무관심했다는 게 믿기 힘들지만 여기에는 종교적 고려가 작용했다. 처음부터 기독교가 노예제의 유지와 확산에 개입한 것은 아니다. 기독교는 기존 질서의 옹호자였으며 이런 세계를 개혁하거나 바꾸는 데 관심이 없었다. 현실 세계는 ‘신의 나라’에 비해 무시할 만한 존재였다. 하드루메툼의 프리마시우스는 “그리스도는 사람들의 마음을 바꾸기 위해 오셨지, 삶의 조건을 바꾸기 위해 오신 게 아니다”라고까지 강변했다.

그런데도 기독교인이 같은 기독교인을 노예로 다루는 것에 대한 금기가 확산됐다. 만약 기독교인이 기독교인을 포로로 잡는다면 언제나 포로의 자유 상태에 대해 존중할 의무가 있었다. 물론 ‘기독교 세계(societas christiana)’ 바깥에선 여전히 인간을 가축처럼 다뤄도 됐으며, 그들을 포로로 잡는다면 노예로 계속 둘 수도 있었다. 유럽 극서부의 켈트족 기독교인은 여전히 이교도로 여겨졌으며, 이슬람교도, 슬라브족, 발트해와 핀란드의 ‘이교도’들도 노예의 대상이었다. 심지어 11세기까지 동방정교를 믿는 이들은 가톨릭과 단절된 이교도로 여겨졌다. 슬라브인들은 서유럽 노예상들을 거쳐 이베리아반도와 북아프리카 무슬림들에게 팔렸다. 동유럽에선 오스만제국의 영역이 발칸반도까지 확대되면서 중간상인의 손을 거치지 않고 슬라브족 노예가 곧바로 충원됐다.

10세기와 11세기에도 슬라브족 변경 지역과 브리튼에서부터 노예를 끌고 온 노예상들의 카라반이 독일과 프랑스 지역을 지나갔다. 하지만 이들의 최종 종착지는 이교 지역인 비잔티움이나 무슬림이 지배하던 스페인이었다. 12세기 해상무역이 되살아나 북아프리카와 레반트, 흑해 지역에서 노예들을 납치해 왔을 때도 노예는 서유럽 지역에서 집안일에 동원되거나, 첩으로 공급됐을 뿐 농사일에는 거의 도움이 되지 못했다. 기껏해야 스페인 남부 발레아레스 제도와 시칠리아에서나 노예 노동력이 농사일에 쓰였을 뿐이다.

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 노예제 무너뜨린 중세의 장원](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.40881123.1.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 필요는 실용성의 어머니](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514043.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 소·말보다 못했던 노비의 '몸값'](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447785.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 농업 키우려 상업을 억압한 조선](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42376069.3.jpg)