우리말을 지키고 살찌우는 것은 거창한 담론을 통해서가 아니다. 일상의 국어 생활에서 실천하는 개개인의 말과 글을 통해 이뤄진다. 우리말을 살리고 다듬고 키우는 일은 누구나 참여하고 실천할 수 있는 모두의 과제다. 작은 일 하나부터 시작하면 된다.

이 외에도 공간 이름 3개와 특별 기림 2개가 ‘올해의 우리말빛’으로 인증받았다. 공간 이름은 ‘도담도담나눔터’(서울시 노원구 육아 도움방), ‘들락날락’(부산광역시 어린이 복합문화공간), ‘맑은물상상누리’(경기도 시흥시 하수처리장 문화공간)이다. 특별 기림으로는 ‘기억꽃 필 무렵’(강원도 고성군 보건소 치매 예방 교육), ‘그늘나누리 의자’(무더위 쉼터 의자)를 뽑았다.

우리말을 지키고 살찌우는 것은 거창한 담론을 통해서가 아니다. 일상의 국어 생활에서 실천하는 개개인의 말과 글을 통해 이뤄진다. 그 시작은 바로 우리말 인식에 있다. 예를 들면 이런 것이다. 지난해 세밑에 터진 제주항공 참사는 모든 이를 안타깝게 했다. 우리가 눈여겨보는 것은 이런 사건이 터질 때 나오는 용어들이다. ‘버드 스트라이크(bird strike)’도 그중 하나다. 우리말로 하면 ‘조류 충돌’쯤 된다. 그리 말한다고 해서 사건을 전달하는 데 문제가 생기는 게 아니다. 외려 누구나 알아들어 의사소통에 더 효과적이다.

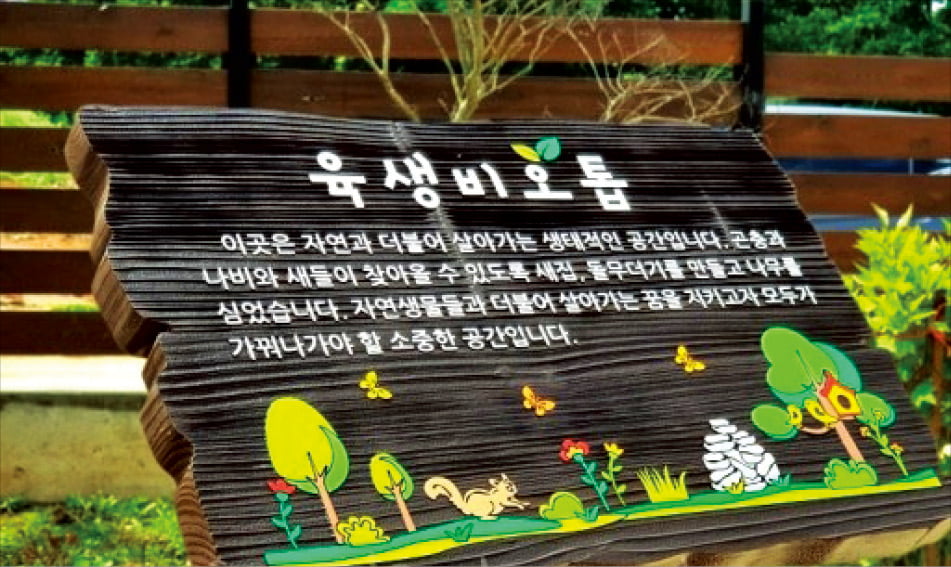

하지만 현실은 그렇지 않다. 이를 전문가가 버드 스트라이크라고 하고 언론에선 별 의식 없이 그대로 따라 전한다. 결과적으로 대중은 버드 스트라이크라는 낯선 용어를 강요받는 셈이다. 전문가의 인식 전환이 우선이다. 언론에서도 이를 전달하는 과정에서 걸러야 한다. 한 군데에서만 제대로 손을 봤으면 다른 결과가 나올 수 있다. 우리말을 살리고 다듬고 키우는 일은 누구나 참여하고 실천할 수 있는 모두의 과제다. 작은 일 하나부터 시작하면 된다.‘육생비오톱’보다 ‘생태 보호지’로‘육생비오톱, 차집관거, 볼라드….’ 우리가 생활하면서 접할 수 있는 공공 용어 중 몇 가지다. 공공의 언어는 ‘누구나 알아보고 쉽게 이해할 수 있어야’ 한다. 하지만 우리 언어 현실은 그렇지 못하다. 숲속 둘레길을 비롯해 공원이나 아파트 단지 안에 ‘육생비오톱’이란 팻말이 붙은 것을 볼 수 있다. ‘육생(陸生)’은 ‘뭍에서 나는 것’을 가리킨다. ‘육지생물’을 줄인 말로 생각하면 쉽다. ‘육생’은 원래 있는 우리말이지만, 흔히 쓰지 않는 데다 뒤에 ‘비오톱’이 붙으면서 암호 같은 말이 됐다. ‘비오톱’은 그리스어로 생명을 의미하는 비오스(bios)와 땅을 의미하는 토포스(topos)를 결합한 것이다. 다양한 생물종 서식지를 제공하기 위해 만든 곳을 뜻한다. 풀어서 말하면 육지생물의 생태 보호지쯤 된다. 굳이 ‘육생’을 붙일 필요 없이 생태 보호지라고만 해도 알아보기 쉽다.

‘차집관거’는 하수나 빗물을 모아 처리장으로 보내기 위해 만든 관(管)이나 통로다. 차집(遮集)이 ‘막고 모으는 것’이고, 관거(管渠)는 ‘관으로 된 물길’을 뜻한다. 평생 한 번 쓰지도 않을 용어로 말을 만든 셈이다. 문화체육관광부는 1996년 관거(管渠)를 관도랑이나 관수로로 쓰도록 다듬었다. 용도에 따라 ‘빗물관길’ ‘하수관길’ 식으로 쓰면 된다.

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] '서울과 수도권 지역'이 어색한 까닭](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447776.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] 한자어인 듯 한자어 아닌 우리말들](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42376063.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] "밥 한번 먹자" 남발해선 안되는 까닭](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42309031.3.jpg)