Cover Story - 외부효과의 경제학

오염물질 마음대로 배출하면

업체만 이익을 보고 주민은 피해

'사회적 비용'만큼 세금 물리든지

공해 규제로 시설 투자 유도

자원을 효율적으로 배분해야

사회 전체의 후생은 늘어나

오염물질 마음대로 배출하면

업체만 이익을 보고 주민은 피해

'사회적 비용'만큼 세금 물리든지

공해 규제로 시설 투자 유도

자원을 효율적으로 배분해야

사회 전체의 후생은 늘어나

그러나 시장이 자원을 효율적으로 배분하지 못하는 경우도 있다. 어떤 개인이나 기업의 경제 활동이 다른 사람이나 사회에 영향을 미치지만, 이에 대한 대가를 요구하거나 비용을 지불하지 않을 때다. 즉 의도하지 않게 제3자에게 영향을 미치는 것인데, 이익을 줄 때는 긍정적 외부효과(외부경제), 손해를 끼칠 때는 부정적 외부효과(외부불경제)라고 부른다. 부정적 외부효과전남 광양시는 지난달 15일 한 철강업체에 행정명령을 내렸다. 철강 원료로 야적장에 쌓아둔 석탄과 코크스에서 비산먼지가 발생해 인근 주민에게 피해를 끼치고 있으니 야적장을 밀폐화하라는 조치다.

이처럼 공해 배출은 부정적 외부효과의 대표적 사례로 거론된다. 철강업체는 시장 수요와 자신의 공급비용을 감안해 적정한 가격에 철강 제품을 생산·판매한다. 그런데 철강을 생산하는 과정에서 비산먼지 등 공해물질을 배출하고, 이는 공장 주변 주민들의 삶에 피해를 준다. 많은 경우 철강업체들은 주민의 피해를 모른척 한다.

백신 예방접종은 긍정적 외부효과로 자주 거론된다. 개인은 자신의 건강을 위해 예방접종을 하지만 이는 병을 전염시킬 가능성을 낮춰 주위 사람에게도 혜택이 돌아간다. 그렇다고 주변 사람들이 예방접종 비용을 일부라도 부담하려 하지는 않는 게 일반적이다.

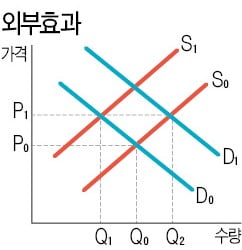

이 경우 개인이 예방접종을 받아서 누리는 개인적 편익보다 사회 전체가 누리는 편익은 더욱 크다. <그래프>에서 백신의 공급이 S0일 때 D0는 개인의 예방접종 수요곡선으로 사적 편익을 나타내고 있다. 그런데 D1으로 나타나는 사회적 편익은 개인의 수요곡선보다 위쪽에 위치해 있다. 개인의 사적 편익에다 제3자(주변 사람들)가 누리는 혜택(독감에 전염되지 않을 가능성)을 추가해야 하기 때문이다. 개인의 관점에서는 Q0가 건강을 고려한 시장의 수요량이지만 사회의 관점에서는 Q2가 외부효과까지 감안한 최적의 수요량이 되는 것이다. 정부의 개입이처럼 개인과 기업의 사적 이익을 감안한 시장 생산량(수요량)과 외부효과를 감안한 사회적 최적 생산량(수요량)은 다르게 나타난다. 제3자의 피해를 감안하지 않고 더 많이 생산되거나 사회적 편익이 많음에도 더 적게 소비(수요)되는 것은 자원의 비효율적 배분이라는 의미다.

이러한 ‘시장의 실패’를 극복하기 위해 국가 혹은 정부가 개입하게 된다. 부정적 외부효과를 억제하기 위해서는 철강업체에 내려진 행정명령처럼 직접 규제하거나 사회적 비용(그래프상 P1-P0)만큼의 세금을 물린다. 이 세금을 처음 제창한 경제학자 아서 피구의 이름을 따 ‘피구세’라고 한다. 오염배출권 거래시장처럼 별도의 시장을 만들어 경제적 효율성을 추구하는 방법도 있다.

긍정적 외부효과를 확산하기 위한 수단으로는 보조금(그래프상 P1-P0)이 가장 먼저 제시된다. 또 애플의 스마트폰처럼 신기술 개발은 다른 기업들도 사용하며 긍정적 외부효과를 낸다. 신기술 개발을 장려하는 특허제도도 주요한 수단이다.

정태웅 한경 경제교육연구소 연구위원 redael@hankyung.com NIE 포인트① 경제학에서 ‘보이지 않는 손’은 매우 강력하지만 만능이 아닌 이유는 왜일까.

② 외부효과를 정부가 개입하지 않고 민간이 자율적으로 해결하는 방법은 없을까.

③ 외부효과를 해결하기 위한 정부의 개입이 지나치면 시장의 기능을 무너뜨릴 수 있다는데, 정부의 개입은 어느 정도까지 허용돼야 할까.

![[커버스토리] 구글·소니·레고…부활 원동력은 어디서?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42587827.3.jpg)

![[커버스토리] 고환율이 뉴노멀?…삶, 어떻게 바뀔까](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42513848.3.jpg)

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)