#고사성어

-

신동열의 고사성어 읽기

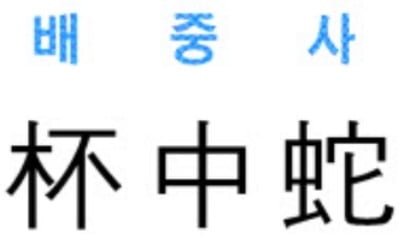

杯中蛇影 (배중사영)

▶ 한자풀이杯 : 술잔 배中 : 가운데 중蛇 : 뱀 사影 : 그림자 영술잔 속에 비친 뱀 그림자라는 뜻으로쓸데없는 일로 근심하는 것을 비유 - 《진서(晉書)》진(晉)나라 악광은 어린 시절에 아버지를 잃고 생활이 어려웠지만 한눈팔지 않고 학문에 전념해 벼슬길에 올랐다. 지혜로운 악광은 관리가 되어서도 매사에 일처리가 신중했다.악광이 하남(河南) 태수로 재임했을 때 일이다. 악광에게는 친한 친구 한 명이 있었다. 그 친구는 악광에게 자주 놀러와 술자리를 같이하기도 했는데, 어느 날 한동안 발걸음이 뜸해진 것을 이상하게 생각한 악광은 몸소 친구에게 찾아가 보니 얼굴이 매우 좋지 않아 보였다. “요사이 어째서 놀러오지 않나?”라고 물으니 친구가 답했다. “전에 자네와 술을 마실 때 내 잔 속에 뱀이 보이지 않겠나(杯中蛇影). 그렇지만 자네가 무안해할지 몰라 할 수 없이 그냥 마신 이후 몸이 별로 좋지 않네.”이상하다고 생각한 악광은 지난번 술을 마신 그곳으로 다시 가보았다. 그 방의 벽에는 뱀이 그려진 활이 걸려 있었다. 비로소 악광은 친구가 이야기한 뱀의 정체를 알았다. 친구의 술잔에 활에 그려진 뱀이 비추어진 것이었다. 악광은 친구를 다시 초대해 예전과 같은 자리에 앉았다. 그리고 친구에게 술을 따른 다음 “무엇이 보이지 않나”라고 물었다. “지난번과 마찬가지로 뱀이 보이네.” 친구가 머뭇거리며 답했다. 그러자 악광이 웃으면서 “자네 술잔 속에 비친 뱀은 저 벽에 걸린 활에 그려진 뱀의 그림자네”라고 했다. 이야기를 듣고 활에 그려진 뱀을 쳐다보는 순간 친구의 마음 병은 씻은 듯 나았다. 중국 진(晉)나라의 기록

-

신동열의 고사성어 읽기

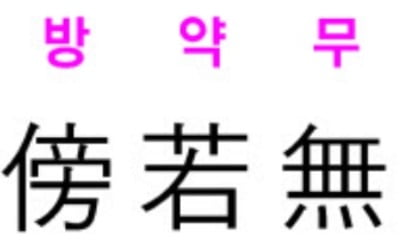

방약무인 (傍若無人)

▶ 한자풀이傍 : 곁 방若 : 같을 약無 : 없을 무人 : 사람 인곁에 사람이 없는 것과 같다는 뜻으로주변을 의식하지 않고 멋대로 행동함 -《사기(史記)》형가(荊軻)는 중국 역사에서 손꼽히는 자객이다. 중국이 진(秦)나라를 중심으로 통일되려고 할 전국시대 말기. 연(燕)나라 태자 단은 진왕 정(후의 진시왕)에게 원한을 품고 있었다. 어린 시절엔 조나라에 함께 인질로 잡혀 있었지만, 후에 강대국이 된 진왕 정이 수모를 주었기 때문이었다. 단은 복수의 칼을 갈며 때만을 기다렸다. 그런 와중에 형가를 만난다.형가는 당시 축이란 악기를 잘 다루는 친구 고점리와 날마다 악기를 연주하고 술을 마시며 세월을 보내고 있었다. 그들이 놀 때는 곁에 누구도 없는 것처럼 행동했다. 방약무인(傍若無人)은 이로부터 유래한 말이다. 글자 그대로 ‘곁에 사람이 없는 것과 같다’는 뜻으로, 남의 입장은 생각하지 않고 제멋대로 행동하는 것을 일컫는다. 한자 약(若)은 같다는 의미다. 노자의 어법을 흔히 정언약반(正言若反)이라고 하는데, 바른말은 마치 반대처럼 들린다는 뜻이다. ‘빛나도 눈부시지 마라.’ ‘곧아도 찌르지 마라.’ 등이 대표적 사례다.단과 형가의 만남은 어찌 되었을까.태자 단을 만난 형가는 정을 암살하겠다고 약속했다. 하지만 철통보안의 진왕을 만나는 일은 쉽지 않았다. 형가는 결국 그 무렵 진나라에서 연나라로 망명해 온 번어기라는 장수를 찾아간다. 번어기는 그의 목에 황금 1000근과 1만 호의 영지가 현상금으로 붙어 있을 만큼 진왕의 노여움을 사고 있었다. 형가는 번어기에게 자신의 계획을 털어놨고, 번어기는 선뜻 스스로의 목을 잘라 형가에게 바쳤다. “제 목

-

신동열의 고사성어 읽기

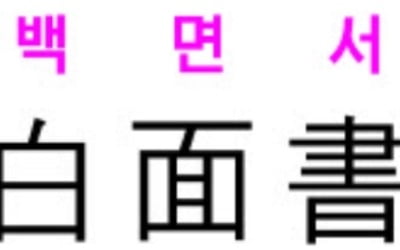

백면서생 (白面書生)

▶ 한자풀이白 : 흰 백面 : 얼굴 면書 : 글 서生 : 날 생글만 읽어 얼굴이 창백한 사람이라는 뜻으로세상 물정에 어둡고 경험이 없는 자를 이르는 말 -《송서(宋書)》중국 남북조시대(420~589)는 진(晉)나라와 수(隨)나라 중간 시대에 해당한다. 이 시대 중국은 남북으로 분열되어 각각의 왕조가 교체해서 흥망을 거듭했다. 특히 남조(南朝)의 송(宋)나라와 북조의 북위(北魏)는 강남(江南)의 요지를 둘러싸고 때로는 대립하고, 때로는 화의하는 외교적 관계를 유지했다.북위의 태무제(太武帝)는 북쪽을 무력으로 통일한 다음 유연(柔然)의 침략에 대비하기 위해 서역(西域) 여러 나라와 우호적인 외교 관계를 맺었다. 그러자 송나라 제3대 문제(文帝)는 남쪽의 임읍(林邑)을 평정해 북위와의 일대 결전에 대비했다. 북위의 태무제가 449년에 유연을 선제 공격하자 문제는 이때가 숙적 북위를 공격할 절호의 기회라고 판단했다.문제는 문신들과 북위를 공격할 구체적인 방법을 논의했다. 이때 무관인 심경지는 이전에 결행한 북벌 출병의 예를 들어 북위 공격을 반대하고 문제의 귀에 거슬리는 말을 했다. “폐하, 밭갈이는 종에게 물어보고, 베를 짜는 일은 하녀에게 물어보아야 합니다. 지금 폐하는 적국을 공격하려고 하면서 백면서생(白面書生)과 일을 도모하면 어찌 적을 이길 수 있겠사옵니까.”문제는 심경지의 말을 듣지 않고 문인들의 의견을 받아들여 출병을 강행했고, 결과는 대패였다. 《송서(宋書)》 심경지전(沈慶之傳)에 나오는 이야기이다.백면서생(白面書生)이란 얼굴이 검은 무관과 대비해 집 안에서 책만 읽어 창백한 얼굴의 문신을 가리키며, 말로만 떠들고 전혀 경험이 없는 사람 또는 초년생을

-

신동열의 고사성어 읽기

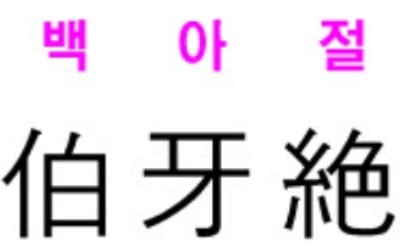

백아절현 (伯牙絶絃)

▶ 한자풀이伯 : 맏 백牙 : 어금니 아絶 : 끊을 절絃 : 줄 현백아가 거문고 줄을 끊었다는 뜻으로절친한 친구의 죽음을 슬퍼함을 일컬음 -《여씨춘추(呂氏春秋)》백아(伯牙)는 중국 춘추시대 초나라 사람이다. 성련(成連)에게 거문고를 배워 대가가 됐다. 처음 3년 동안 배움에 진전이 없자 성련이 그를 봉래산에 보내 바닷물이 출렁이는 소리와 새들이 지저귀는 소리를 듣게 했는데, 감정이 마음을 움직이는 이치를 깨달으면서 실력이 일취월장(日就月將)했다.그의 친구 종자기는 백아가 타는 거문고 소리를 좋아했다. 이뿐만 아니라 그는 백아의 음악을 온전히 이해했다. 별빛이 사라진 캄캄한 그믐날, 백아가 어둠 속에서 거문고를 뜯는데 종자기가 나타나 말했다. “아, 달빛이 참으로 곱구나.” 백아가 깜짝 놀랐다. 그는 그믐밤이지만 은은히 비치는 달빛을 거문고로 연주했기 때문이다.종자기는 백아가 어떤 곡을 연주하든, 소리에 숨은 마음을 알아챘다. 백아가 우뚝 솟은 산을 생각하며 거문고를 타면 종자기가 곁에서 말했다. “훌륭하도다. 우뚝 솟은 산이 태산과 같구나.” 잠시 후, 그 뜻을 흐르는 물에 두고 연주하니, “멋지도다. 넘칠 듯 흘러가는 것이 강물과 같구나”라고 감탄했다.슬픔과 기쁨, 마음의 모든 움직임을 소리로 알아채니 백아도 감탄했다. “그대가 참으로 훌륭하도다. 거문고 소리로 내 마음을 훤히 들여다보니, 내 음악 소리가 결코 자네를 피해 갈 수가 없구나.”그런 종자기가 병으로 죽었다. 백아는 그의 무덤을 찾아, 눈물이 흐를 듯한 슬픈 곡을 연주한 뒤 거문고 줄을 끊어 버렸다. 그리고 다시는 거문고를 타지 않았다. 이 세상에 거문고 연주를 알아

-

신동열의 고사성어 읽기

병가상사 (兵家常事)

▶ 한자풀이兵 : 군사 병家 : 집 가常 : 항상 상事 : 일 사싸움에서 이기기도 하고 지는 것처럼모든 일에도 성공과 실패가 있다는 뜻 -《당서(唐書)》인생사에는 성공과 실패가 있고, 전쟁에는 승리와 패배가 있다. 오늘의 승자가 내일의 패자가 되고, 오늘의 패자가 내일의 승자가 되는 게 세상 이치다. 그러니 이겼다고 교만하지 말고, 졌다고 절망하지 말아야 한다.‘적을 알고 나를 알면 백 번을 싸워도 위태롭지 않다(지피지기 백전불태: 知彼知己 百戰不殆)’는 문장으로 대표되는 《손자병법》은 병서로뿐만 아니라 시대를 초월한 처세학으로도 널리 읽힌다. 다양한 중국 고사를 담고 있는 《손자병법》은 인간 사회의 근저를 날카롭게 파헤친 역서다.‘전쟁에서 이기려면 적을 교묘히 속이고, 다양한 작전을 펴라.’ ‘적을 궁지에 몰 때는 한쪽을 터줘라.’ ‘내가 처한 조건을 먼저 판단하라.’ ‘군대를 움직일 때는 질풍처럼 빠르게 하고, 멈출 때는 숲의 나무처럼 고요해야 하고, 공격할 때는 성난 불길처럼 맹렬해야 한다.’ ‘최악의 경우에는 줄행랑을 쳐라.’ 등은 전쟁터뿐만 아니라 세상살이의 처세이기도 하다.우리가 자주 쓰는 승패병가상사(勝敗兵家常事)는 《당서(唐書)》 배도전(裵度傳)에 나오는 말이다. 당서는 중국 당나라의 정사로, 이십오사의 하나다. 당고조의 건국(618년)에서부터 애제의 망국(907년)까지 290년 동안의 당나라 역사가 적혀 있다. 진사에 급제해 벼슬길에 올라 후에 진국공에 봉해진 배도는 정치적으로 번진(지방 절도사) 세력을 없애려 한 헌종의 정책을 지지했다. 전쟁에서 져 낙심한 그에게 왕이 “한 번 이기고 한 번 지는 것은

-

신동열의 고사성어 읽기

口禍之門 (구화지문)

▶ 한자풀이口 : 입 구禍 : 재앙 화之 : 갈 지門 : 문 문입은 재앙을 부르는 문이란 뜻으로말을 함부로 하면 화를 부른다는 의미 - 《전당서(全唐書)》“입은 곧 재앙의 문이요, 혀는 곧 몸을 자르는 칼이다. 입을 닫고 혀를 깊이 감추면 처신하는 곳마다 몸이 편하다(구시화지문 설시참신도 폐구심장설 안신처처뢰:口是禍之門 舌是斬身刀 閉口深藏舌 安身處處牢).”당나라 말기에 태어나 당나라가 망한 뒤 후당 때 재상을 지낸 풍도(馮道)의 《전당서(全唐書)》에 나오는 말이다. 말에 관한 글을 모은 설시(舌詩)에 실려 있다. 구화지문(口禍之門)은 ‘입은 재앙을 불러들이는 문’이란 뜻이다. 화(禍)의 근원이 바로 입이다. 재앙이 입으로부터 나오고 입으로부터 들어간다 하여 옛 성현들은 늘 입을 조심하라고 가르쳤다.《주희(朱熹)》 경재잠(敬齋箴)에는 ‘독에서 물이 새지 않는 것과 같이 입을 다물고 발언에 신중을 기하라(수구여병: 守口如甁)’는 구절이 있고, 《태평어람(太平御覽)》도 ‘입으로 인해 병도 생기고 화도 부른다(병종구입 화종구출: 病從口入 禍從口出)’고 했다.“화는 입으로부터 나오고 병은 입으로부터 들어간다.” “모든 중생의 화는 입 때문에 생긴다.” “혀 아래 도끼 들었다.” 등 입을 경계하는 우리말도 많다.중국 서진 시대 부현이 편찬한 저서 《부자(傅子)》에도 말을 조심하라는 구절이 나온다. “무릇, 말이 많음을 삼가야 한다. 개미가 뚫은 작은 구멍이 제방의 둑을 무너뜨리고, 작은 물방울이 떨어져 생긴 구멍이 산을 무너뜨린다. 병은 입을 거쳐 몸으로 들어오는 것이며, 재앙 또한 그 사람의 입을 통해 들어오고

-

신동열의 고사성어 읽기

붕정만리 (鵬程萬里)

▶ 한자풀이鵬 : 붕새 붕程 : 법 정萬 : 일만 만里 : 마을 리붕새는 단번에 만 리를 난다는 뜻으로앞길이 매우 멀고도 큼을 일컬음 -《장자(莊子)》노자와 장자로 대표되는 도가(道家)는 무위자연(無爲自然) 네 글자로 압축된다. 순리를 인위적으로 거부하지 말고, 자연의 뜻을 거스르지 말라는 뜻이다. 장자의 사상이 고스란히 담긴 책이 《장자》다. 장자는 풍자적이고 비유적인 이야기로 도가 사상의 본질을 짚어준다. 그런 점에서 장자는 뛰어난 이야기꾼이다.《장자》 첫머리에 ‘붕(鵬)’이라는 새 이야기가 나온다. 북쪽 바다에 물고기가 있으니 그 이름이 곤(鯤)이다. 곤의 크기가 몇천 리인지는 알지 못한다. 곤이 변해 새가 되는데 그 이름이 붕(鵬)이다. 붕 또한 크기가 몇천 리인지는 알지 못한다. 한데, 이 새가 한번 힘을 써 날면 그 날개가 마치 하늘 전체를 뒤덮는 구름과 같고 바다를 뒤집을 만큼 큰바람이 인다. 붕은 그 바람을 타고 북쪽 바다 끝에서 남쪽 바다 끝까지 날아간다. 붕새가 남쪽 바다로 날아갈 때는 물결치는 것이 3000리다. 회오리바람을 타고 9만 리나 올라간 붕새는 6개월 동안 계속 난 다음에 비로소 날개를 쉰다.붕정만리(鵬程萬里)는 ‘붕새가 회오리바람을 타고 9만 리를 올라간다’는 글에서 유래했다. 붕새가 단번에 1만 리를 난다는 뜻으로, 앞길이 매우 멀고도 큼을 일컫는다. 대자연의 웅대함이 형용할 수 없다는 의미로도 쓰인다. 붕정(鵬程)은 붕새가 나는 것과 같이 지극히 먼 거리를 뜻한다. 붕새가 9만 리를 날 듯, 보통 사람들은 생각지도 못할 원대한 꿈이나 계획을 빗대어 붕정만리라는 표현을 쓴다. ‘참새가 어찌 대붕의 뜻을 알겠는가’라는 말도 《

-

신동열의 고사성어 읽기

연작홍곡 (燕雀鴻鵠)

▶ 한자풀이燕 : 제비 연 雀 : 참새 작 鴻 : 큰기러기 홍 鵠 : 고니 곡제비가 어찌 기러기의 마음을 알겠냐는 뜻으로소인은 대인의 뜻을 헤아리지 못한다는 의미 -《사기(史記)》진(秦)나라는 수백 년이나 지속된 전국시대에 종지부를 찍고 기원전 221년에 중국 천하를 통일했다. 하지만 폭정으로 민심을 잃어 15년 만에 망했다. 진 멸망의 첫 봉화는 양성(陽城)에서 남의 집 머슴살이를 하는 진승(陳勝)이라는 자가 올렸다. 그가 밭에서 일을 하다 잠시 쉬고 있는데 자기도 모르는 사이에 탄식이 새어 나왔다. “이놈의 세상, 뭔가 뒤집어 놓아야지. 이래가지고는 어디 살 수가 있겠나.” 주위의 머슴들이 일제히 비웃었다. “여보시게, 머슴 주제에 무엇을 하겠다고?” 진승이 탄식하듯이 말했다. “제비나 참새가 어찌 기러기와 고니의 뜻을 알리오(연작안지홍곡지지: 燕雀安知 鴻鵠之志).”진시왕이 죽고 아들 이세(二世)가 왕위를 이었지만 포악함과 사치는 아버지보다 더했다. 백성들은 삼족을 멸한다는 형벌이 두려워 불만조차 말할 수 없었다. 후에 진승은 오광(吳廣)과 함께 징발되어 일행 900여 명과 함께 장성(長城)을 수비하러 갔다. 한데 대택(大澤)이라는 곳에서 큰비를 만나 기일 내에 목적지까지 도달하기는 불가능했다. 늦게 도착하면 참형(斬刑)에 처해지니 차라리 반란을 일으키는 게 더 나을 것 같았다.진승·오광은 뜻을 같이하고 인솔자인 징병관을 죽인 뒤 군중을 모아 놓고 말했다. “어차피 늦었으므로 목적지에 도착해도 우리는 죽게 된다. 이렇게 죽을 바에는 사내대장부답게 이름이나 날리자, 왕후장상(王侯將相)이 어찌 씨가 있다더냐?”징집자들은 다