#고사성어

-

신동열의 고사성어 읽기

牛刀割鷄(우도할계)

▶ 한자풀이牛 : 소 우刀 : 칼 도割 : 나눌 할鷄 : 닭 계소 잡는 칼로 닭을 잡는다는 뜻으로작은 일에 너무 큰 힘을 사용함을 비유 - 《논어(論語)》자유(子遊)는 중국 춘추시대 오(吳)나라 사람이다. 공문십철(孔門十哲: 공자 문하의 뛰어난 열 제자)에 속하며, 자하(子夏)와 더불어 문학에 뛰어난 재능을 보였다.자유가 노나라에서 읍재(邑宰)라는 벼슬에 올라 작은 읍인 무성을 다스릴 때의 일이다. 하루는 공자가 무성에 들렀는데 마을 곳곳에서 거문고 소리에 맞춰 노래하는 소리가 들려 왔다. 자유가 공자에게서 배운 예악(禮樂)을 가르쳐 백성을 교화하고 있었던 것이다. 공자는 흐뭇한 마음에 빙그레 웃으며, “닭을 잡는 데 어찌 소 잡는 칼을 쓰느냐(割鷄焉用牛刀)” 하고 물었다. 말뜻 그대로는 ‘이처럼 작은 고을을 다스리는데 무슨 예악이 필요하냐’는 의미지만, 실은 제자의 행함이 뿌듯해 농(弄)으로 던진 말이었다.이에 자유가 답했다. “예전에 선생님이 말씀하시기를 ‘군자가 도(道)를 배우면 사람을 사랑하고, 소인이 도를 배우면 부리기가 쉽다’고 하셨습니다.” 공자는 이 말을 듣고 수행하는 제자들을 불러모은 뒤 “제자들아, 자유의 말이 옳다. 조금 전에 내가 한 말은 농담이다”라고 했다. 여기서 공자가 “닭을 잡는 데 어찌 소 잡는 칼을 쓰겠는가”라고 한 것은 자유가 나라를 다스릴 만한 인재인데도 무성과 같은 작은 읍에서 성실하게 일하는 모습이 대견해 빗대 말한 것이다. 《논어》 양화편에 나오는 얘기다.이 이야기에서 유래한 우도할계(牛刀割鷄)는 ‘닭 잡는 데 소 잡는 칼을 쓴다’는 뜻으로, 작은 일에 지나치게 큰 힘을 사용하는

-

신동열의 고사성어 읽기

飛龍乘雲(비룡승운)

▶ 한자풀이飛 : 날 비龍 : 용 룡乘 : 탈 승雲 : 구름 운용이 구름을 타고 난다는 뜻으로영웅이 때를 만나 권세를 누림의 비유 - 《한비자》한비자(韓非子·기원전 약 280~233년)는 ‘동양의 마키아벨리’로 불리는 인물로, 중국 전국시대 말기 한(韓)나라 출신이다. 중국 고대의 이름난 사상가이자 법가 학파를 대표하는 인물이다. 최초로 중국을 통일한 진시황의 통치 기반에는 그의 사상이 깔려 있다.한비의 술(術)은 군주가 신하를 부리는 통치술이다. 교언영색(巧言令色·교묘한 말과 알랑거리는 얼굴빛)의 본 모습을 읽어내 엄격한 상과 벌로 신하를 다스려야 군주의 권위가 높아지고 나라가 바로선다는 것이 핵심이다. 균형 잡히고 엄격한 신상필벌(信賞必罰)은 그가 주창한 통치술의 핵심이다. 그는 인간의 욕망이 커지면서 덕(德)이 허물어진 공간을 엄격한 법치(法治)로 메워야 한다고 생각했다.《한비자》 ‘난세(難勢)편’에는 다음과 같은 구절이 있다. “하늘을 나는 용은 구름을 타고 오르고(飛龍乘雲), 뛰어오르는 뱀은 안개 속에 노닌다((騰蛇遊霧). 구름이 없어지고 안개가 걷히면 하늘을 나는 용이나 뛰어오르는 뱀도 지렁이나 개미와 같이 미미한 존재가 된다. 비록 현자(賢者)일지라도 권력이 약하고 지위가 낮으면 권력이 강하고 지위가 높은 우자(愚者)에게 머리를 숙이고 복종해야만 하는 것이다.”이 구절에서 유래한 비룡승운(飛龍乘雲)은 용이 구름을 타고 하늘을 난다는 뜻으로, 영웅호걸이 때를 만나고 권세를 얻는 것을 비유하는 고사성어다. 거꾸로 현명한 자도 권세가 약하고 지위가 낮으면 그 능력을 펴지 못함을 의미한다. 의지하고 부릴 수 있는 수단이 없

-

신동열의 고사성어 읽기

日暮途遠(일모도원)

▶ 한자풀이日 : 날 일暮 : 저물 모途 : 길 도遠 : 멀 원날은 저물고 갈 길은 멀다는 뜻으로할 일은 많지만 시간이 없음을 비유-<사기(史記)>오자서(伍子胥)는 춘추시대 초(楚)나라 사람이다. 그의 아버지 오사와 형 오상은 소부 비무기의 참언(讒言: 거짓으로 남을 헐뜯어 윗사람에게 고해바침)으로 평왕에게 죽임을 당했다. 이에 오자서는 오(吳)나라로 도망가 후일 복수를 기약했다.마침내 오나라의 행인(行人: 외교장관에 해당하는 관직)이 된 오자서는 오왕 합려를 설득해 초나라를 공격했다. 오자서가 직접 군사를 이끌고 초나라를 공격해 수도를 함락시켰지만, 원수인 평왕은 이미 죽고 없었다. 그 후계자 소왕(昭王)의 행방 또한 묘연해 잡을 수가 없었다. 분노를 삭일 수 없었던 오자서는 평왕의 무덤을 파헤치고 그 시신을 꺼내 300번이나 채찍질을 가한 후에야 그만두었다.산중으로 피한 친구 신포서가 “일찍이 평왕의 신하로서 왕을 섬겼던 그대가 지금 그 시신을 욕되게 하였으니, 이보다 더 천리(天理)에 어긋난 일이 또 있겠는가”하며 오자서를 꾸짖었다. 이 말을 들은 오자서는 다음과 같이 대꾸했다. “해는 지고 갈 길은 멀어, 도리에 어긋난 일을 할 수밖에 없었다(吾日暮途遠 故倒行而逆施之).” <사기> 오자서열전에 나오는 얘기다.일모도원(日暮途遠)은 ‘해는 저물고 갈 길은 멀다’는 뜻으로, 할 일은 많은데 날이 저물어(늙고 쇠락해) 목적을 이루지 못함을 비유한다. 시신을 꺼내 목을 베거나 채찍질을 가하는 일을 부관참시(剖棺斬屍)라고 한다. 흔히 죽은 뒤 죄가 드러난 사람의 시신을 꺼내 시체를 베거나 목을 자르는 행위를 말한다.“오늘 배우지 않으면서

-

신동열의 고사성어 읽기

仁者無敵(인자무적)

▶ 한자풀이仁 : 어질 인者 : 놈 자無 : 없을 무敵 : 원수 적어질게 대하는 자에게는 적이 없음최강 무기는 인(仁)이라는 뜻도 포함-<맹자(孟子)>양나라 혜왕이 맹자에게 물었다. “예전에는 천하를 호령하던 진(晉)나라가 지금에 이르러서는 주위 나라들에 땅을 빼앗기는 수모를 겪고 있습니다. 과인은 이를 수치로 여겨 그들을 물리치고자 합니다. 방법이 없겠습니까?”맹자가 답했다. “만일 대왕께서 어진 정치를 베푼다면 이 땅의 모든 사내는 몽둥이밖에 든 것이 없다 할지라도 갑옷을 입고 칼을 든 적군을 물리칠 것입니다. 옛말에 ‘어진 사람에게는 대적할 자가 없다(仁者無敵)’고 한 것은 바로 이런 경우를 일컫습니다.” <맹자> 양혜왕편에 나오는 얘기다. 인자무적(仁者無敵)은 말 그대로 ‘어진 자에게는 적이 없다’는 뜻으로 최고의 무기는 인(仁)이라는 의미도 내포한다.양혜왕편에는 함의가 비슷한 대화가 나온다. 맹자가 양혜왕을 찾아오자 왕이 반기며 “대인께서 그 먼길을 오셨으니 저희 나라에 어떤 이익을 주실는지요”하고 묻자 맹자가 왕을 나무라듯이 답한다. “왕께서는 인을 먼저 물으셔야지 어찌 이(利)를 말씀하십니까.” ‘하필이면 왜 이익이 되는 것만 말하느냐는 하필왈리(何必曰利)가 나오는 대목이다.어짊(仁)은 공자 맹자로 대표되는 유가 사상의 핵심이다. 유가에서 인은 인간됨의 시작이자 끝이다. 공자는 “지혜로운 사람은 미혹되지 않고(知者不惑), 어진 사람은 근심하지 않고(仁者不憂), 용감한 사람은 두려워하지 않는다(勇者不懼)”고 했다. 어진 사람은 널리 사람을 사랑하므로 적이 없다는 얘기다. 날카로운 송

-

신동열의 고사성어 읽기

仁者樂山(인자요산)

▶ 한자풀이仁 : 어질 인者 : 놈 자樂 : 좋아할 요, 즐길 락山 : 뫼 산어진 사람은 산을 좋아한다는 뜻으로지혜로운 이는 물을 좋아한다와 함께 쓰임 - <논어>공자의 가르침의 핵심은 인(仁)과 예(禮)다. 인은 마음에 품어야 하는 따뜻한 심성이다. 공자 사상을 이어받은 맹자의 측은지심(惻隱之心)은 남을 불쌍하게 여기는 타고난 착한 마음이다. 인은 인간의 본성이 선하다는, 이른바 성선설의 바탕이기도 하다. 예는 바른 몸가짐이다. 맹자의 사양지심(辭讓之心)은 겸손하여 남에게 양보할 줄 아는 마음이다. 부끄러움(수치)을 아는 수오지심(羞惡之心), 옳고그름을 가리는 시비지심(是非之心)과 더불어 인간의 본성에 선한 씨앗이 있다는 사단지심(四端之心)의 핵심이다.단(端)은 실마리이자 단서다. 정성으로 가꾸면 꽃도 피고 열매도 맺는 씨앗이다. 어짊과 예의는 절로 자라고, 절로 갖춰지는 게 아니다. 자신을 돌아보고, 내면을 들여다보는 꾸준한 수양이 따라야 한다.“지혜로운 사람은 물을 좋아하고(智者樂水), 어진 사람은 산을 좋아한다(仁者樂山).” <논어> 옹야(雍也)편에 나오는 공자의 말로, 요산요수(樂山樂水)는 이를 줄인 것이다. 흔히 즐겁다는 뜻으로 쓰이는 낙(樂)이 좋아한다는 의미로 쓰일 때는 ‘요’로 읽힌다. 앎이 많아 지혜로운 사람은 사리에 밝아서 마치 물이 흐르듯이 막힘이 없+다는 뜻이다. ‘최고의 선은 물과 같다’는 노자의 상선약수(上善若水)와 의미가 통한다. 노자 사상에서 물은 만물을 이롭게 하면서도 서로 다투지 않는 세상에서 으뜸가는 선의 표본이다.인자(어진 자)는 몸가짐이 진중하고 심덕이 두터워 그 심성이 산과 같다는 의미다. 덕(德)은

-

신동열의 고사성어 읽기

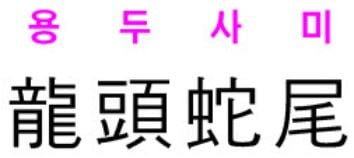

龍頭蛇尾(용두사미)

▶ 한자풀이龍: 용 용頭: 머리 두蛇: 뱀 사尾: 꼬리 미용의 머리와 뱀의 꼬리라는 뜻으로시작은 거창하나 끝이 초라함을 이름-<벽암록(碧巖錄)옛날 중국의 용흥사라는 절에 진존숙이라는 명승이 있었다. 진존숙은 부처님께 기도를 올리고 나면 지푸라기로 짚신을 삼았다. 그는 짚신을 한 켤레씩 짝을 맞춰 산길의 나뭇가지에 매달아 두었다. 지나가던 사람이 궁금해서 물었다. “스님, 왜 짚신을 만들어 매달아두시는지요?” 스님이 답했다. “먼 길을 가다 보면 짚신이 낡아 발이 불편한 사람이 많을 것입니다. 그들의 발을 편하게 하고자 함이지요.”어느 날 용흥사에 낯선 스님이 찾아왔다. 진존숙은 그와 선문답을 하게 되었는데, 첫마디를 건네자마자 다짜고짜 소리를 질렀다. 진존숙은 속으로 ‘도가 깊은 스님이신가’하고 다시 말을 건네니, 또다시 버럭 역정을 냈다. 진존숙이 그에게 말했다. “겉보기에는 용의 머리를 닮아 보이지만 실제로는 뱀의 꼬리인지도 모르겠습니다.” 그러자 스님은 얼굴을 붉히며 슬그머니 자리를 피했다. 그 모습을 지켜보던 사람들은 용두사미(龍頭蛇尾)라며 그 스님을 비웃었다. 송나라 때 불교 서적 <벽암록(碧巖錄)>에 나오는 얘기다.용두사미(龍頭蛇尾)는 ‘용의 머리와 뱀의 꼬리’라는 뜻으로, 시작은 거창하지만 끝이 보잘것없고 초라함을 일컫는다. 흔히 ‘시작이 반’이라고 하지만, 더 중요한 것은 마무리다. <시경>에는 ‘백 리 길을 가는 자는 구십 리를 절반으로 친다(行百里者半九十)’는 말이 있다. 천하통일을 앞둔 진왕(후에 진시황)이 자만에 빠져 국정을 소홀히 하자 구순의 어느 노인이 찾아와 진언

-

신동열의 고사성어 읽기

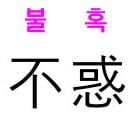

不惑(불혹)

▶ 한자풀이不: 아니 불惑: 미혹할 혹마음이 흐려져 갈팡질팡하지 않음 나이 마흔을 이르는 말-<논어><논어> 위정편에는 공자가 자신의 학문 수양 과정을 회고하는 대목이 나온다. 내용은 이렇다. “나는 15세가 되어 학문에 뜻을 두었고(吾十有五而志于學), 30세에 학문의 기초를 확립했다(三十而立). 40세가 되어서는 미혹하지 않았고(四十而不惑), 50세에는 하늘의 명을 알았다(五十而知天命). 60세에는 남의 말을 순순히 받아들였고(六十而耳順), 70세에 이르러서는 마음 내키는 대로 해도 법도를 어기지 않았다(七十而從心所欲 不踰矩).”세계 4대 성인으로 불리는 공자의 배움이 나이가 들수록 어떻게 익어갔는지를 보여주는 내용이다. 공자가 말하는 배움(學)은 단지 지식의 습득만을 의미하지 않는다. 그의 배움에는 그 배움을 몸소 실천하는 행(行)이 함께 담겨 있다. 진정한 학문은 지행합일(知行合一)인 것이다.공자가 나이 마흔에 이르러 몸소 체득했다는 불혹(不惑)은 세상일에 현혹되어 갈팡질팡하거나 판단을 흐리는 일이 없게 되었다는 뜻이다. 스스로 판단하고 스스로 자신의 길을 가게 됐다는 의미다. 공자의 이 말에 따라 15세를 지학(志學), 30세를 이립(而立), 40세를 불혹(不惑), 50세를 지천명(知天命), 60세를 이순(耳順), 70세를 종심(從心)이라고도 부른다. 이 외에 약관(弱冠)은 남자 나이 20세를, 방년(芳年)은 꽃다운 나이로 여자 나이 20세 안팎을 뜻한다. 고희(古稀)는 70세, 산수(傘壽)는 팔순(八旬), 즉 80세를 이르는 말이며 졸수(卒壽)는 구순(九旬), 즉 90세를 이르는 말이다. 망백(望百)은 백세(百歲)를 바라본다는 뜻으로 91세의 별칭이다. 상수(上壽)는 하늘이 내려준 나이, 100세를

-

신동열의 고사성어 읽기

殃及池魚(앙급지어)

▶ 한자풀이殃: 재앙 앙及: 미칠 급池: 연못 지魚: 물고기 어재앙이 연못 속 물고기에 미친다는 뜻으로관계가 없는 듯해도 좋지 않은 영향을 받음-<여씨춘추>중국 송(宋)나라 사마(司馬) 환(桓)이 귀한 구슬을 가지고 있었다. 어느 날 그가 죄를 지어 형벌을 받게 되자 도망을 치려고 했다. 왕이 사람을 보내 그를 붙잡아 구슬이 있는 곳을 물으니 사마 환이 말했다. “연못에 던져버렸습니다.” 이에 연못의 물을 다 퍼내 마르게 해서 구슬을 찾았으나 아무것도 찾지 못하고 물고기만 다 죽고 말았다. <여씨춘추>에 전해오는 이야기로, 여기서 유래한 앙급지어(殃及池魚)는 재앙이 연못의 물고기에 미친다는 뜻으로 연관이 없는 뜻하지 않은 화를 일컫는 고사성어다. 지어지앙(池魚之殃)으로도 쓴다. 뜻밖에 닥쳐온 불행을 의미하는 횡래지액(橫來之厄), 횡액(橫厄)도 뜻이 비슷하다.이 이야기는 후대에 내용이 가감되고 재구성되어 전해졌는데, 송나라 때 편집된 역대 설화집 <태평광기>에는 비슷한 얘기가 실려 있다.“성문에 불이 붙으면 그 화가 성 근처 물가의 물고기에게까지 미친다(城門失火, 殃及池魚)는 말이 있다. 옛날 전하는 말에 ‘지중어(池仲魚)라는 이름의 사람이 있었다. 그는 송나라 성문 근처에 살았는데, 성문에 갑자기 불이 나더니 불이 그의 집까지 퍼져 지중어는 불에 타 죽고 말았다’는 이야기가 있다. 또 다른 이야기로는 ‘송나라 성문에 불이 났는데 불을 끄려던 사람이 성 외곽의 물을 길어다 불을 껐다. 결국 성 외곽의 물은 바닥이 났고 그 속에 살던 물고기는 모두 죽었다’고 한다.”민간에 구전되는 이야기로 문헌에 기술된 형태도 다양하지만