#생글생글

-

이근미 작가의 BOOK STORY

선생님과 학생들, 어느 쪽이 거짓말하는 걸까

도쿄의 명문 사립 세이카학원. 이 학교 중등부 3학년 D반 학생 15명이 교내 체험캠프에 참가했다. 동일본 대지진 후 대규모 자연재해가 발생했을 때의 피난소를 가정해 교실에서 침낭을 깔고 하룻밤 지내는 훈련이다. 한밤중에 D반 담임 히노 선생이 남학생 7명이 모여 있는 3층 교실로 순찰을 와서 “모든 구조와 보급이 끊긴 절망적인 상황에서 한 명이 희생돼야 한다면 누구를 선택할지 논의해보라”고 지시한다. 마치 왕따를 지목하라...

-

신동열의 고사성어 읽기

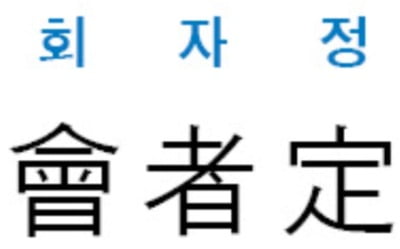

會者定離 (회자정리)

▶ 한자풀이 會: 만날 회 者: 놈 자 定: 반드시 정 離: 헤어질 리 만남에는 반드시 헤어짐이 있다 인연의 무상함을 이르는 말 -<대반열반경(大般涅槃經)> 부처의 열반(涅槃)이 다가오자 제자 아난자가 슬퍼했다. 부처가 아난자를 위로했다. “인연으로 맺어진 이 세상 모든 것은 덧없음으로 귀결되니, 은혜와 사랑으로 모인 것이라도 언젠가는 반드시 헤어지기 마련이다. 이 세상 모든 것이 그렇거늘 어찌 슬퍼하고 근심...

-

생글기자

하루 4000t 플라스틱 폐기물, 재활용률 높이려면?

국내에서 하루평균 4000t에 가까운 생활 플라스틱 폐기물이 발생하고 있다. 그러나 이 중 고품질 원료로 재활용되는 비율은 10%에 불과하다. 페트병 등 플라스틱 쓰레기 중에서도 투명 플라스틱병 등 고품질 재활용이 가능한 폐기물을 따로 수거해야 하는데 잘 되지 않기 때문이다. 수거된 플라스틱병에 내용물이 남아 있거나 라벨을 떼지 않은 채 배출돼 재활용 불가 폐품으로 분류되기도 한다. 이런 문제를 줄이기 위해선 플라스틱 용기에 대한 보증금제를 ...

-

합격 생활기록부 만들기

770호 생글생글은 15면에 ‘특목고 자사고에 밀리지 않는 생활기록부 만들기’를 실었다. 서울대 경제학부 22학번인 김서진 학생(생글 15기 기자)이 후배 고교생들을 위해 2회에 걸쳐 생활기록부를 잘 만드는 노하우를 소개한다. 커버스토리는 ‘영국 엘리자베스 2세 여왕 별세를 계기로 본 군주정, 민주정’이다. 절대 군주정, 입헌 군주정, 대의 민주정이 무엇인지를 소개했으며, 군주정과 민주정의 차이를 국가...

-

어릴 때부터 쌓는 신용

어린이 청소년 경제·논술신문 주니어 생글생글은 ‘신용’을 커버스토리로 다뤘다. 신용은 경제 생활의 바탕이 되는 것으로, 신용을 쌓고 관리하는 것이 왜 중요한지 설명했다. 나는 얼마나 믿을 만한 사람인지 스스로 점검해 볼 수 있는 ‘나의 신용 체크 리스트’도 실었다. ‘내 꿈은 기업가’에선 디즈니를 창업한 월트 디즈니의 삶을 소개했다. SPC그룹 파리바게뜨에서 제빵사 체...

-

윤명철의 한국 한국인 이야기

재침략 막기 위해 일본을 살피고 배우기보다 멸시…정약용 등은 통신사 거만한 행적과 과시행태 비판

조선통신사 행사는 두 나라의 문화가 만나고 충돌하며, 경쟁하고 협력하면서 서로의 장점을 배우고 약점을 파악할 절호의 기회였다. 만약 조선이 재침을 방어하고 역습의 기회를 모색한다면, 내정을 샅샅이 탐지하고 해양력을 파악하며 복잡한 해로망까지도 탐지할 기회였다. 물론 ‘시호(승냥이와 호랑이) 굴’로 들어가는 듯한 불안감, 종묘사직과 능묘까지 훼손당한 적개심과 오기 등이 가득 찼을 것이다. 그래도 자신들의 잘못과 무력감 때문에...

-

디지털 이코노미

성공적 디지털 전환, 기술과 제도의 융합으로 이뤄져

인류가 경제 성장을 경험하기 시작한 것은 19세기 초다. 바퀴와 인쇄술, 나침반과 같이 인류에게 영향을 미친 발명품은 많았지만, 산업혁명 이전의 발명은 성장으로 이어지지 못했다. 성장의 시작이 유럽의 작은 나라 영국이라는 점도 흥미롭다. 오랜 기간 인류의 혁신을 선도했던 나라는 대국인 중국이었기 때문이다 맬서스의 덫과 기술 산업혁명 이전까지의 저성장 시대를 설명한 학자는 토머스 멜서스다. 그는 토지가 한정적인 탓에 인구가 증가하면 1인당 총...

-

홍성호 기자의 열려라 우리말

"깊이 사과합니다"에서 읽는 우리말의 힘

이달 초 인터넷을 달군 ‘심심한 사과’ 논란은 우리 사회의 이른바 문해력 수준을 돌아보게 했다. 하지만 그에 가려 미처 살피지 못한 다른 쟁점도 여럿 있었다. 문해력을 주로 어휘 차원에서 다루다 보니 자칫 통사적 측면은 간과하기 십상이다. 우리말의 ‘건강한 쓰임새’를 위해서는 이 두 측면을 동시에 짚어봐야 한다. 관형어보다 부사어 많이 써야 글에 힘 있어 지난호에선 ‘심심한 사과&rsqu...