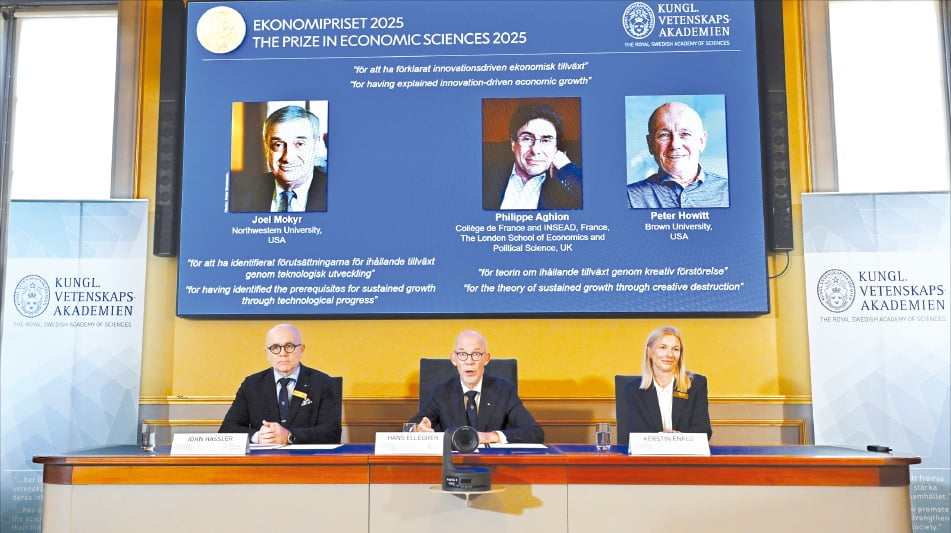

노벨상이 주목한 '창조적 파괴'

창조적 파괴는 오스트리아 출신 경제학자 요제프 슘페터가 1940년대에 제시한 개념입니다. 새로운 제품·공정·비즈니스모델이 등장할 때 기존의 것을 ‘파괴’하며 시장 지형을 바꾼다는 뜻이죠. 단순히 파괴하는 데 끝나지 않고 더 나은 조합으로 사회를 바꿔나간다는 게 핵심입니다. 보이는 것은 일시적 실업, 기업 퇴출, 망하는 산업 등이지만 그 결과는 더 나은 생산성과 삶의 질 향상이라는 게 핵심이죠.

이 같은 구조 변화가 자본주의의 본질이라는 게 슘페터의 주장이었어요. 끝없이 경쟁하고 혁신이 일어나는 것이야말로 성장동력이란 얘기죠. 이후 창조적 파괴의 개념은 다양한 형태로 발전했어요. 어떤 기술군에서는 슘페터가 말한 창조적 파괴가 일어나고, 어떤 기술군에서는 대기업이 누적된 연구개발 역량을 통해 혁신을 반복한다는 식이죠. 산업과 기술의 형태에 따라 창조적 파괴의 모양이 달라진단 얘기죠. 2000년대 들어선 창조적 파괴를 만들어내는 기업가 정신은 제도적으로 뒷받침될 때 작동한다는 이론도 제기됐어요. 이번에 노벨경제학상을 탄 학자들은 문화와 제도 등 역사적 조건과 창조적 파괴의 관계를 규명했죠.

사실 이미 우리 주변은 창조적 파괴의 결과물로 가득 차 있습니다. 스마트폰이 등장하면서 기존의 유선 전화기는 파괴됐죠. 디지털카메라는 필름 카메라 시장을 대체했습니다. 넷플릭스 같은 OTT는 스트리밍 시대를 열면서 기존의 비디오 시장을 완전히 파괴했죠. 모바일 결제 혁신이 일어나면서 이제 현금을 잘 쓰지 않게 됐습니다. 쿠팡 같은 기업이 나타나면서 기존 유통업도 완전히 달라졌죠. 대형마트가 전통시장을 창조적으로 파괴했듯, 온라인 장보기는 대형마트를 파괴하고 있습니다. 배달의민족 같은 배달 시스템이 도입되면서 기존 ‘배달책’은 사라졌어요.

창조적 파괴는 결과적으로 보면 사회 전체의 효용을 높이지만 그 과정이 순탄치 않습니다. 기존의 산업구조는 강력한 이해관계를 갖고 있어요. 예를 들어 우버 같은 차량 호출 플랫폼을 한국에 도입하려면 관련 규제를 풀어야 합니다. 사람들의 편의를 생각하면 다른 대부분 국가처럼 규제를 해제해야 하지만, 이 과정에는 택시기사라는 이해집단이 존재하죠. ‘택시 면허’를 돈 주고 산 개인택시 기사들은 면허값이 하락하기 때문에 우버 도입으로 손해를 입게 돼요.

혁신하자니 기존의 일자리와 산업이 무너지고, 그렇다고 못 하게 틀어막자니 변화에 뒤처지고 생산성이 떨어집니다. 정치인들이 표를 위해 기존 이해집단을 보호하려는 특성도 작동하죠. 하지만 분명한 건 혁신을 하지 않으면 글로벌 경쟁 환경에서 뒤처지고, 이는 결국 한 국가의 경제성장 동력을 약화시킨다는 점입니다. 혁신은 선택이 아니라 필수란 얘기죠.

한국은 연구개발 역량을 강화해 기존 제품을 업그레이드하는 데 특화돼 있어요. 반도체 산업이 대표적이죠. 반대로 기존 산업이 아닌 완전 새로운 산업을 창조해내는 건 상대적으로 약하죠. 미국이 그런 혁신을 주도하는 건 그만큼 혁신의 제도적 환경이 잘 마련돼 있기 때문이기도 합니다. 한 국가가 창조적 파괴를 통해 지속적으로 성장하기 위해선 파괴의 과정에서 일어나는 갈등을 잘 조절하고 혁신의 유인을 높이는 제도와 문화가 필요합니다. 정책적으로 연구 개발을 지원하고, 경쟁을 촉진하는 동시에 파괴의 부작용을 최소화할 사회안전망을 만들어야 하는 셈이지요.NIE 포인트

2. 창조적 파괴의 사례를 들어보자.

3. 창조적 파괴가 일어나지 않는 이유는 무엇이 있을까?

![[경제야 놀자] 임대료 규제의 역설…서민 집 마련 더 힘들어진다](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588005.3.jpg)

![[수능에 나오는 경제·금융] 정책의 효과, 시장 변수 예측할 때 모형 활용](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588113.3.jpg)

![[경제학 원론 산책] "AI·블록체인이 금융시스템 혁신하고 있죠"](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588098.3.jpg)