1459년 간행된 ‘월인석보’에 실린 언해본은 우리말 역사를 살펴보는 데 보고다. 짧은 어제 서문이지만 모음조화, 연음표기, 의미변화, 구개음화 등 우리말을 이해하는 데 필요한 문법 요소가 여럿 나온다.

유네스코는 특정한 나라의 언어나 문자를 기록유산으로 지정하지 않는다. 한글, 즉 글자로서의 훈민정음이 등록된 게 아니라 ‘훈민정음 해례본’, 즉 책이 세계기록유산으로 등록된 것이다. 해설과 용례를 담고 있어 ‘훈민정음 해례본’이라고 부른다. 이 책은 오랜 세월 알려지지 않다가 1940년 경상북도 안동에서 발견돼 세상에 공개됐다. 간과하면 안 될 게 이 책은 한자로 쓰여 있다는 점이다.

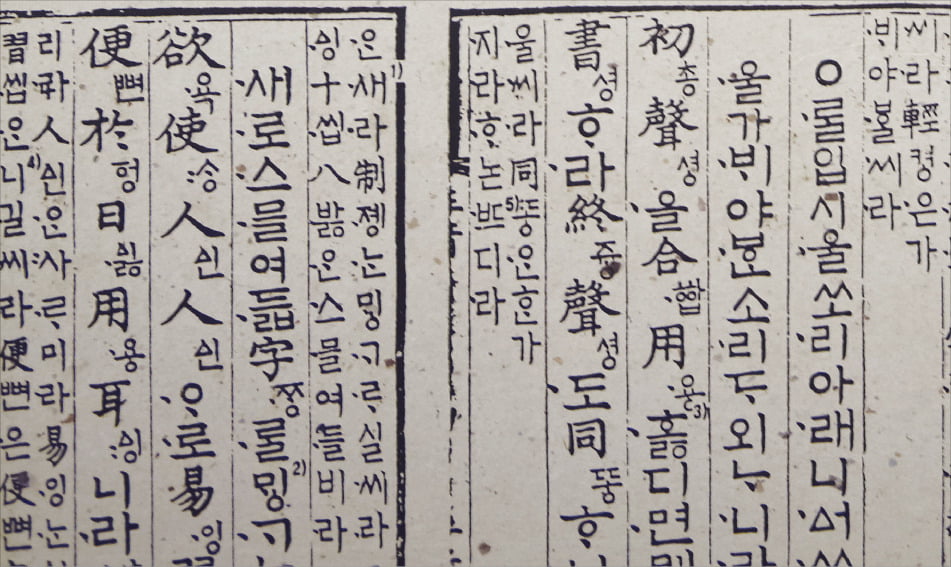

“나랏말싸미 둥귁에 달아··· 마침내 제뜨들 시러 펴디 몯할 노미 하니라···.” 모두 108자로 이뤄진 훈민정음 어제서문의 한 대목이다. ‘나랏말이 중국과 달라 … 마침내 제 뜻을 능히 펴지 못하는 사람이 많노라’라는 뜻이다. 우리가 훈민정음 서문 하면 떠올리는 이 문구는 어디서 왔을까? 이것은 ‘훈민정음 언해’에서 나온다. 이는 ‘훈민정음 해례본’의 어제서문과 자모의 음가와 운용 방법을 설명한 예의 부분을 한글로 풀이한 것이다. ‘월인석보’ 첫머리에 실려 있다. 이 언해본이 없었다면 지금도 우리는 훈민정음의 창제 배경을 “나랏말씀이 중국과 달라~”가 아니라 “國之語音 異乎中國(국지어음 이호중국)~”처럼 한자로 이해해야 했을 것이다. ‘놈’의 평칭과 비칭 변천 주목돼세조 5년인 1459년 간행된 ‘월인석보’에 실린 언해본은 우리말 역사를 살펴볼 수 있는 보고다. 짧은 어제서문이지만, 모음조화·연음표기·의미변화·구개음화 등 우리말을 이해하는 데 필요한 문법 요소가 여럿 나온다. 그중에서도 “시러 펴디 못할 노미 하니라” 대목에서 나오는 ‘노미(놈이)’라는 표기를 살펴볼 만하다. 요즘의 눈으로 봤을 때 두 가지 생각을 얻을 수 있다.

우선 당시(중세국어)에는 연음을 표기했음을 알 수 있다. ‘봄이’를 ‘보미’로, ‘겨울에’를 ‘겨우레’ 식으로 소리 나는 대로 적는 방식이 그것이다. 이는 훗날 한글 간소화 안으로 촉발된 ‘한글 파동’ 등 수백 년을 넘어 이어온 소리 적기 주장의 배경이 됐다는 점에서 주목된다. 이런 방식의 적기는 요즘 인터넷과 SNS상에서도 찾아볼 수 있으니 그 연원이 꽤나 오래된 셈이다.

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] '서울과 수도권 지역'이 어색한 까닭](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447776.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] 한자어인 듯 한자어 아닌 우리말들](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42376063.3.jpg)

![[홍성호 기자의 열려라! 우리말] "밥 한번 먹자" 남발해선 안되는 까닭](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42309031.3.jpg)