Cover Story

지난달 16일엔 한국은행이 기준금리를 연 3.0%로 유지하는 결정을 내렸습니다. 작년 10월과 11월 두 차례 연속 기준금리를 내렸지만, 비상계엄과 무안 제주항공 참사 등으로 경기가 더욱 침체하면서 다시 한번 금리를 내릴 것이란 전망이 적지 않던 때였습니다. 하지만 결론은 ‘금리 동결’이었죠. 그러자 언론들은 “환율이 금리인하의 발목을 잡았다”고 일제히 해설했어요. 중앙은행의 기준금리는 투자·소비 등 중요 경제활동을 좌우하는 변수인데, 환율 때문에 내리기 힘들었다는 얘기입니다.

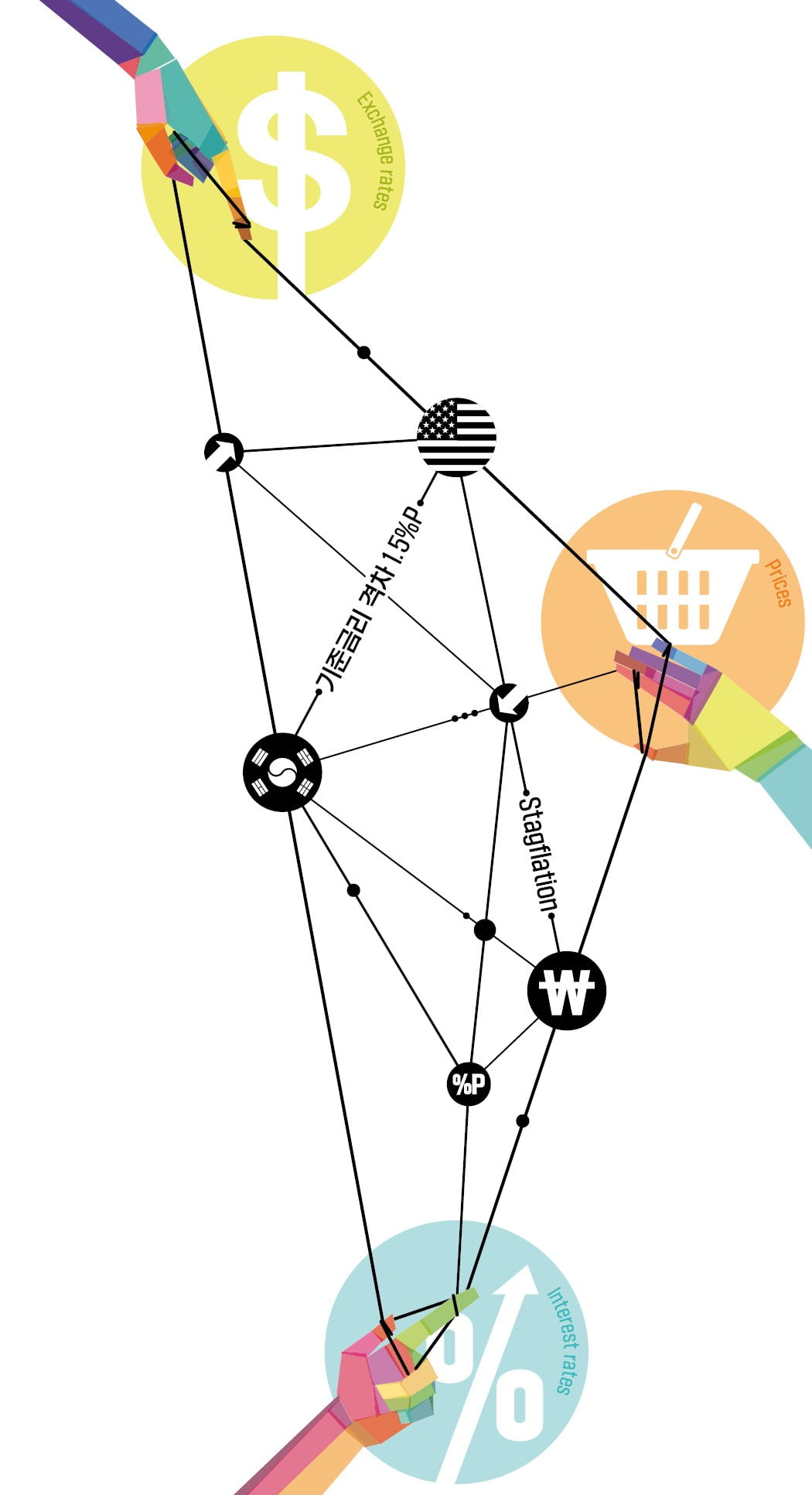

여러분은 이런 상황이 바로 이해가 되나요? 환율·금리·물가라는 어려운 단어 때문에 처음부터 기가 죽진 않나요? 그럴 필요 없습니다. 이 개념들은 어떤 관계를 갖고 있으며, 어떻게 영향을 주고받는지 공부하고 나면 뉴스 이해의 실마리가 잡힐 겁니다. 4·5면에서 살펴보겠습니다. 금리와 환율은 '돈의 가격' 공통점 가져

물가와 엮여 풀기 힘든 '트릴레마' 됐죠

금리, 해외자본 유입에 영향

다음으로 중앙은행이 기준금리를 올리고 내릴 때 환율이 어떻게 영향받는지 살펴보겠습니다. 만약 중앙은행이 기준금리를 인하하면 원화의 가격이 싸지고 한국 투자의 매력이 떨어져 해외투자자들이 자금을 다른 나라로 옮기려 할 수 있습니다. 그러면 원화를 팔고 달러화를 사게 되고, 이는 원화환율을 끌어올리는 요인이 됩니다. 또 금리인하로 대출 수요가 늘어나면 자연히 통화 공급량은 증가합니다. 그러면 원화 가치는 떨어지고 환율은 높아지겠죠? 금리인상 때는 정반대 효과가 나타납니다. 해외자본 유입 증가, 원화 수요 증가 등으로 원화 가치는 높아지고 환율은 떨어집니다. 이처럼 금리는 환율에 큰 영향을 끼치기 때문에 중앙은행이 기준금리를 결정할 때 환율 안정 여부는 매우 중요합니다.

물론 현실에서 금리와 환율의 관계는 그렇게 단순하지는 않습니다. 예를 들어, 기준금리를 내리면 기업의 투자가 늘어나고 경기 개선과 경제기초체력(펀더멘털) 강화에 도움이 될 수 있습니다. 시야를 장기로 넓혀보면 이는 환율 하락, 원화 가치 상승을 몰고 올 수 있어요. 위의 설명과는 다른 경로의 효과이지요.

금리 수준을 결정하는 요인

두 나라 사이의 금리 차이도 환율에 영향을 많이 줍니다. 각 나라의 금리 수준은 크게 ‘돈의 수요와 공급’ ‘중앙은행의 기준금리 결정’ ‘경제성장세’에 좌우됩니다. 먼저, 금융시장이 발달한 선진국에선 돈의 공급이 많아 금리가 상대적으로 낮습니다. 개발도상국에선 국민 저축이 많지 않고 금융시장도 덜 발달돼 돈의 공급이 충분치 않아요. 금리가 높을 수밖에 없지요. 지금도 동남아 국가 가운데에선 예금금리가 연 10%에 육박하는 곳이 있습니다.

다음으로 금리는 물가를 안정적으로 관리하기 위한 중앙은행의 기준금리 정책에 따라 오르내립니다. 미국과 우리나라 중앙은행의 기준금리를 예로 들어보겠습니다. 과거 우리나라 기준금리가 미국보다 높은 적도 있었고, 거꾸로 미국의 기준금리가 높았던 때도 있었습니다. 코로나19 사태가 터지면서 미국은 2020년 3월부터 2년간 기준금리를 연 0.25%까지 낮췄고, 우리는 그보다 높은 연 0.5~1.25% 수준이었습니다. 이게 2022년 8월부터 역전됩니다. 미국의 경제활동이 왕성해지고 물가가 덩달아 뛰어오름에 따라 기준금리를 높여 경제가 과열되지 않게 한 영향이죠. 지난해 중반엔 우리나라 기준금리가 연 3.5%, 미국은 연 5.5%로 무려 2%포인트나 차이가 났습니다. 이 격차가 지금도 최대 1.5%포인트로 간극이 벌어져 있는 상태입니다.

마지막으로 경제성장률 격차가 금리 차이를 만들기도 합니다. 우리나라는 인구 고령화에 따른 경제활동인구 감소, 산업경쟁력 저하 등의 문제로 경제성장이 한 해에 1~3%에 불과합니다. 반면 미국은 최첨단 빅테크 산업의 발달과 신축적 고용시장 등 영향으로 5%까지 성장하는 활황세를 최근 보여주고 있어요. 그러면 화폐 수요는 더욱 늘어나고 금리는 올라갈 수밖에 없습니다. 이런 요인들이 중첩되면서 한국과 미국 간 금리 격차는 잘 좁혀지지 않습니다. 그만큼 한국은행이 금리인하 등 금융통화정책을 적극 펴기가 어려워졌습니다. NIE 포인트1. 원화환율이 역사적으로 높은 수준이다. 이유가 뭔지 공부해보자.

2. 중앙은행의 기준금리가 시중금리에 영향을 미치는 경로에 대해 알아보자.

3. 금리와 환율, 물가의 관계에 대해 자기 나름대로 정리해서 발표해보자. 美 관세·반이민 정책, 강달러 고착시켜

경기보다 '환율'…韓 금리인하 쉽지 않아

‘트릴레마’ 처한 세계 경제

중앙은행을 포함한 정부는 경제성장, 고용 증대 등 거시경제의 목표를 이루기 위해 재정정책과 금융통화정책을 폅니다. 중앙은행은 이 가운데 물가안정을 가장 큰 사명으로 하는 금융통화정책을 책임집니다. 그 중요 수단이 기준금리 결정입니다. 물가가 너무 오르는 것을 막으려면 기준금리를 올리고, 경기 활성화를 위해서는 기준금리를 내립니다. 지금처럼 우리 경제가 좋지 않은 상황이라면 기준금리를 낮춰야 합니다. 한국은행은 최근 2년 가까이 유지된 연 3.5%의 기준금리를 작년 10월과 11월, 연속해서 떨어뜨려 연 3.0% 수준으로 낮췄습니다. 경제전문가들은 더 낮춰야 한다고 주장하죠.

그런데 비상계엄 사태 등으로 원화환율이 달러당 1480원까지 치솟는 문제가 생겼습니다. 지금도 1400원대 중반의 고(高)환율로 많은 경제주체가 어려움을 겪고 있습니다. 문제는 미국의 기준금리가 연 4.25~4.50%로, 한국보다 최대 1.5%포인트 높다는 점입니다. 여기서 한국이 금리를 더 내리면 원화를 사려는 사람이 줄고, 원화 가치가 떨어져 환율은 더 오르게 됩니다. 한국은행이 경기를 살리려면 금리를 내려야 하고, 환율을 안정시키려면 금리를 최소한 동결해야 합니다. 진퇴양난에 처한 겁니다.

이제 시야를 세계로 넓혀볼까요? 도널드 트럼프 미국 대통령은 현 2%대인 관세율을 10~20%로 끌어올려 전 세계 수입품에 부과하겠다는 방침입니다. 이러면 미국 내 수입품 가격이 올라가고, 안정을 찾아가던 물가가 다시 꿈틀거리게 됩니다. 미국 중앙은행(Fed)이 어느 정도 예정했던 기준금리 인하를 중단해야 하는 상황을 맞을 수 있죠. 이 경우 달러 강세는 더 오래 가고, 우리나라를 포함한 세계 각국은 자국통화가치 하락(환율 상승)에 시달리게 됩니다. 세계 경제는 물가와 환율, 금리 등 변수가 서로 얽히고설켜 하나를 풀면 다른 쪽이 엉켜버리는 트릴레마(trillema, 세 가지 딜렘마)에 빠질 위험이 큽니다. 관세 인상만이 아닙니다. 트럼프 대통령의 반(反)이민 정책이 본격적으로 실행에 옮겨지면 외국인 노동력의 미국 내 유입이 감소하고, 이는 임금 상승과 물가상승으로 이어질 수 있어요. 결국 달러 강세가 상당 기간 지속되고 원화 환율이 달러당 1300원대로 내려오기가 어려워지겠죠. 트릴레마 문제는 더 심화될 겁니다.

스태그플레이션 경고까지

달러화의 가치는 주요 6개국 통화와 비교한 지수(달러인덱스)로 나타납니다. 이게 110을 넘기면 아주 높은 수준인데, 최근 그 수준에 도달했습니다. 달러만 강세를 나타내는 것은 미국 경제만 호황이고, 나머지 세계 각국은 경기가 좋지 않다는 방증입니다. 그래서 국제결제은행(BIS)은 강달러 현상이 세계 경제 전반에 경기침체와 물가앙등을 동시에 부를 수 있다고 최근 경고했습니다. 이른바 스태그플레이션(stagflation) 우려입니다.

달러 강세로 각국 통화가치가 떨어지면(환율이 상승하면) 수입품 가격이 높아져 물가가 올라가게 됩니다. 또 관세 장벽으로 인해 세계의 교역이 줄면 성장률 하락과 경기침체가 불가피합니다. 그러면 기준금리를 낮춰 경기를 살리려는 시도를 물가 걱정 때문에 더더욱 하지 못하게 됩니다. NIE 포인트1. 최근 10년간 달러인덱스 추이를 살펴보고, 달러가 얼마나 강세인지 확인해보자.

2. 스태그플레이션의 원인에는 어떤 게 있는지 공부해보자.

3. 미국이 관세율을 높이려는 이유는 무엇일까?

장규호 한경 경제교육연구소 연구위원 danielc@hankyung.com

![[커버스토리] 구글·소니·레고…부활 원동력은 어디서?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42587827.3.jpg)

![[커버스토리] 고환율이 뉴노멀?…삶, 어떻게 바뀔까](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42513848.3.jpg)

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)