임현우 기자의 키워드 시사경제 - NFT

디지털 자산에 고유의 인식값 부여

진위·소유권 입증 가능케 하는 기술

그림·영상 등 콘텐츠 분야에서 각광

NFT만 붙으면 값이 껑충 뛴다?

10초 영상 74억원, 신문 칼럼 6억원

일각에선 "가격거품 지나치다" 지적

디지털 자산에 고유의 인식값 부여

진위·소유권 입증 가능케 하는 기술

그림·영상 등 콘텐츠 분야에서 각광

NFT만 붙으면 값이 껑충 뛴다?

10초 영상 74억원, 신문 칼럼 6억원

일각에선 "가격거품 지나치다" 지적

NFT는 블록체인 기술을 활용한다는 점에서는 일반적인 암호화폐와 같지만, 코인마다 별도의 고유값을 부여한 점이 특징이다. 예를 들어 비트코인은 어떤 것을 사든 가격이 동일하다. 하지만 NFT를 적용하면 하나의 코인을 다른 코인과 구분할 수 있고, 가격도 다르게 매길 수 있다. 이런 특성 때문에 그림, 영상, 음악 등의 콘텐츠 분야에서 영향력을 키우고 있다. 원작자의 서명과 함께 진품임을 확인할 수 있기 때문이다.

NFT 디지털 자산을 구매한 사람은 희소성이 있는 수집품을 보유한 셈이 되고, 가치가 올라가면 온라인 거래소에서 이를 되팔 수 있다. 예를 들어 디지털 아티스트 비플이 만든 10초 분량의 동영상은 올 2월 NFT 거래소에서 660만달러(약 74억원)에 판매됐다. 미국의 한 수집가는 이 작품을 지난해 10월 6만7000달러에 샀는데, 넉 달 만에 100배 오른 값에 되팔아 큰돈을 벌었다.

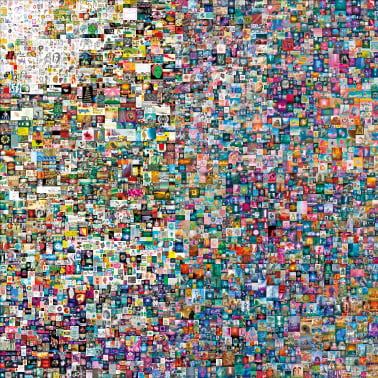

그래미상을 받은 미국 록밴드 ‘킹스 오브 리온’은 NFT 기술을 적용한 신작 앨범을 음악 스트리밍 사이트에 출시했다. 세계적 미술품 경매회사인 크리스티 경매에서는 NFT 기술이 적용된 미술 작품이 6930만달러(약 780억원)에 팔렸다. “이상과열, 사기꾼만 좋은 일” 비판도NFT를 활용할 수 있는 영역은 무궁무진하다. 국내 한 암호화폐거래소는 설립 이후 최초로 이뤄진 비트코인·이더리움 거래에 낙찰자가 원하는 이름을 붙일 수 있는 권리를 경매에 부쳤다. 미국 뉴욕증권거래소는 쿠팡을 비롯한 여섯 개 상장사의 최초 거래를 기념하기 위한 NFT를 발행하기도 했다.

세계 NFT 거래금액은 지난해 2억5000만달러(약 2800억원) 규모로 1년 전보다 네 배 커졌다. 미국 경제방송 CNBC는 “NFT로 알려진 디지털 수집품이 폭발적 인기를 끌고 있다”며 “미술품에서 스포츠 카드에 이르기까지 디지털 수집품에 사람들이 수백만 달러를 쓰고 있다”고 했다.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com

![[경제학 원론 산책] 자금 수요자가 주식·채권같은 금융상품 공급하죠](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447875.3.jpg)

![[수능에 나오는 경제·금융] 거품 걷히면 경제는 더 강하게 성장하죠](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447870.3.jpg)

![[경제야 놀자] 경기침체냐, 아니냐…쓰레기 배출량으로도 파악](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447890.3.jpg)