달콤한 가격통제의 유혹

일정수준 이하로 가격 묶거나

최저수준 이상 강제하면

수요와 공급의 균형점 무너져

국민 위한다는 시장 통제가

오히려 더 혼란에 빠지게 해

일정수준 이하로 가격 묶거나

최저수준 이상 강제하면

수요와 공급의 균형점 무너져

국민 위한다는 시장 통제가

오히려 더 혼란에 빠지게 해

집주인이 전세를 꺼리다보니 월세나 반전세(일부는 전세, 일부는 월세)로 전환하는 경우도 많다. 서울의 8월 전체 임대차 거래 중 반전세 비중은 14.3%(868건)로, 전달(10.1%)보다 4.2%포인트 높아졌다. 전세는 전세보증금을 내고 세 들어 살다가 나올 때 보증금을 전액 돌려받지만, 월세나 반전세는 집주인에게 월세를 내는 것으로 끝나 세입자에겐 전세보다 불리하다. 세입자로서는 그만큼 원하는 집을 구하기 어려워져 ‘서민 주거 안정’이라는 정부의 정책목표와 어긋나고 있다. 가격통제의 경제학적 함의

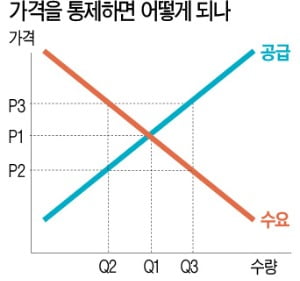

가격을 일정 수준 이상 내리지 못하도록 하는 가격 하한제도 마찬가지다. 가격 하한제의 대표적인 사례는 최저임금제다. 노동 시장에서 자신의 노동력을 제공하고 임금을 받으려 하는 공급자(근로자)와 이들을 고용해 재화와 용역을 생산하려 하는 수요자(기업)의 이해관계가 맞아떨어지는 지점에서 가격(임금)과 수량(채용인원)이 결정돼야 한다. <그래프>에서 P1과 Q1이 그런 적정 수준에 해당한다. 그런데 가격(임금)을 P3 이하로 내리지 못하도록 최저임금제로 규제하면 근로자는 Q3만큼 자신의 노동력을 공급하려 하는데 기업은 Q2만큼만 고용하려 한다. 결국 (Q2-Q3)만큼 초과공급이 발생해 근로자들이 노동력을 제공하려 해도 취업하지 못하는 사태가 발생한다. 가격 통제보다 서민 지원이 합리적

정태웅 한경 경제교육연구소 연구위원 redael@hankyung.com NIE 포인트1. 가격을 일정 수준 이상 올리지 못하게 하는 가격상한제나 내리지 못하게 하는 가격하한제가 시장을 왜곡하는 이유는 뭘까.

2. ‘서민 생활 안정’이나 ‘시장 과열 억제’ 등을 위해 정부가 시장에 개입하면 항상 부작용을 낳는다고 볼 수 있을까.

3. 최근 ‘부동산 임대차 3법’ 시행에 따른 부동산 시장의 혼란을 줄일 방법은 무엇이 있을까.

![[커버스토리] 경주 APEC 내주 개막…무역 갈등 해법 찾을까](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.42069603.3.jpg)

![[커버스토리] 한달 남은 수능, 어려워진다는데…](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.41992918.3.jpg)

![[커버스토리] 해킹, 해킹, 또 해킹…속출하는 이유는?](https://img.hankyung.com/photo/202509/AA.41852959.3.jpg)