#고사성어

-

신동열의 고사성어 읽기

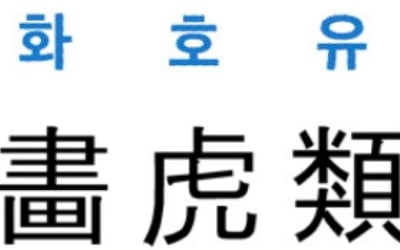

畵虎類狗 (화호유구)

▶한자풀이畵: 그림 화 虎: 범 호 類: 비슷할 유 狗: 개 구범을 잘 못 그리면 개처럼 되고 만다큰 욕심을 내다 실패하면 망신만 당한다 -<후한서>후한 광무제 때 용맹을 날리던 복파장군 마원(馬援)이 싸움터에서 그의 조카 마엄과 마돈에게 편지를 썼다. 두 조카는 남을 비평하기를 좋아하고 협객으로 자처하는 등 철이 없어 이를 타이르려고 한 것이다. 내용은 아래와 같다.“나는 너희들이 남의 잘못을 들었을 때는 부모의 이름을 들었을 때처럼 귀로 들을지라도 입으로 말하지 않기를 바란다. 남의 장단점을 즐겨 비평하거나 나라의 정사를 함부로 비판하는 것은 내가 가장 싫어하는 바다… 용백고(龍伯高)는 착실하고 신중하여 필요 없는 말을 입 밖에 내지 않으며 겸손하고 청렴공정하여 위엄이 있는 사람이다. 나는 너희들이 이 사람을 본받기를 바란다… 두계량(杜季良)은 호협하여 남의 걱정을 내 걱정으로 하고 남의 즐거움을 내 즐거움으로 하니 그의 부친 초상에는 몇 고을 사람이 다 모였다. 나는 이 사람을 사랑하고 존경한다. 그러나 너희들이 이 사람을 배우는 것을 원치 않는다. 용백고를 배우면 비록 그와 같이 되지 못하더라도 근실하고 정직한 사람이 될 수 있다. 이른바 기러기를 새기다가 제대로 못 되면 그대로 집오리처럼은 된다는 것이다(刻鵠不成尙類鶩). 그러나 만일 두계량을 배우다가 그처럼 되지 못하면 천하의 각박한 인간이 되고 만다. 이른바 범을 그리다가 이루지 못하면 도리어 개처럼 되고 만다(畵虎不成反類狗).”<후한서> 마위전에 전해오는 이야기다. 원문 화호불성반류구(畵虎不成反類狗)는 범을 잘 못 그리면 개처럼

-

신동열의 고사성어 읽기

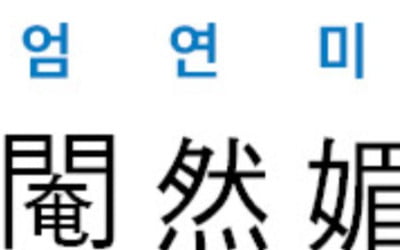

閹然媚世 (엄연미세)

▶한자풀이閹: 숨길 엄 然: 그럴 연 媚: 아첨할 미 世: 세상 세음험하게 세상에 아첨한다는 뜻으로본심을 숨기고 남의 환심을 사는 것을 이름 -<맹자>향원(鄕原)은 수령을 속이고 양민을 괴롭히던 촌락의 토호를 이른다. 이들은 겉으로는 선량한 척하면서 환곡이나 곡물을 중간에 가로채 삿된 이익을 챙겼다. 그러니 공자는 “내 문 앞을 지나면서 내 집에 들어오지 않더라도 내가 서운해하지 않는 자는 오직 향원일 것이다”라고 했다.만장이 공자의 이 말뜻을 스승 맹자에게 물었다. 맹자는 ‘음험하게 세상에 아첨하는 자(閹然媚於世也者)’가 향원이라면서 다음과 같이 답했다.“향원은 비난하려 해도 책잡을 것이 없으며 풍자하려 해도 비판할 것이 없다. 세상과 영합한 탓에 처신은 충직하고 신실하며 행실은 청렴결백한 것처럼 보인다. 그런 그들을 사람들이 좋아하고 그 자신도 스스로 옳다고 여긴다. 하지만 이런 자들과는 함께 요순(堯舜)의 도(道)에 들어갈 수가 없다. 그러니 공자께서는 향원을 덕을 해치는 적이라고 하신 것이다.”<맹자> 진심편에 나오는 이야기다. 여기에서 유래한 엄연미세(閹然媚世)는 음험하게 세상에 아첨한다는 뜻으로, 자기 본심을 숨기고 남의 환심을 사는 것을 이른다. 여론에 영합해 사람들로부터 덕이 있는 사람으로 칭송받지만, 속으로는 그 권세나 지위를 이용해 사사로운 이익을 챙기기에 급급한 사람을 가리킨다.개가 꼬리를 흔들면서 연민을 구걸한다는 뜻의 요미걸련(搖尾乞憐)’, 남에게 아첨하며 구차하게 행동하는 것을 이르는 아유구용(阿諛苟容), 윗사람이 하는 일에 건건이 비위를 맞춘다는 의미의 상분지도(嘗

-

신동열의 고사성어 읽기

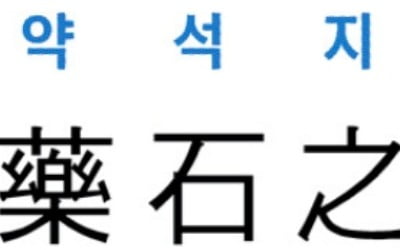

藥石之言 (약석지언)

▶한자풀이藥: 약 약 石: 돌 석 之: 어조사 지 言: 말씀 언약이나 침 같은 말이라는 뜻으로사람의 잘못을 뉘우치고 고치게 하는 말 -<춘추좌씨전>춘추전국시대 노나라에는 ‘삼환(三桓)’이라 불린 3대 권문세가가 있었다. 중손 씨(仲孫氏), 숙손 씨(叔孫氏), 계손 씨(季孫氏)였다. 그중 계손 씨 집안의 대부(大夫) 계무자라는 사람에게 적자(嫡子)는 없고 첩의 소생인 두 아들 공미(公彌)와 도자(悼子)가 있었다. 계무자는 장자인 공미보다 작은 아들인 도자를 후계자로 세우고 싶어 했다. 다수가 탐탁지 않아 했지만, 장무중(臧武仲)이 그 뜻을 지지해주었다. 사람들을 초대한 연회 자리에서 도자를 높이고 공미를 낮추어 도자를 계승자로 공인할 수 있게 도왔다. 장무중은 계무자의 신임을 얻었으나, 다른 대부인 맹장자(孟莊子)는 서자에 장자도 아닌 아들을 후계자로 세우게 도운 장무중을 못마땅해했다.맹장자가 죽어 장무중이 조문을 가 곡을 하는데 몹시 애통해했다. 시중드는 이가 물었다. “맹장자가 어르신을 싫어했는 데도 이렇게나 애통해하시네요. 계무자가 죽으면 어떻게 하시렵니까?” 장무중이 답했다.“계무자가 나를 좋아한 것은 고통이 없는 질병과 같고, 맹장자가 나를 미워한 것은 병을 치료하는 약과 침과 같네. 아무리 고통이 없는 병이라도 고통이 따르는 약석만 못한 법이야. 약석은 나를 살리지만, 고통이 없는 병이라도 그 해독(害毒)이 심하다네. 맹장자가 죽었으니 내가 죽을 날도 얼마 남지 않았구먼.”아프지 않더라도 병은 나쁜 것이고, 치료할 때 아프더라도 약과 침은 몸에 좋은 것이다. 장무중은 자신을 싫어하는 맹장자를 거부하기보다 자신

-

신동열의 고사성어 읽기

不求甚解 (불구심해)

▶한자풀이不: 아닐 불 求: 구할 구 甚: 심할 심 解: 풀 해깊이 있는 해석을 구하지 않는다책을 읽으면서 깊이 알려고 하지 않음- <오류선생전>도연명(陶渊明)은 중국 동진 후기에서 남조 송대 초기까지 살았던 전원시인이다. ‘오류(五柳) 선생’이라고 불렸으며, 육조시대를 통틀어 가장 위대한 시인 중 한 명이다. 그의 유명한 <귀거래사>는 13년에 걸친 관리 생활에 종지부를 찍고 41세에 향리로 돌아가 이제부터는 은자의 생활로 들어간다는 선언의 의미를 지닌 작품이다. “돌아가련다. 전원이 바로 거칠어지려는데 아니 돌아갈소냐”라는 명구로 시작된 글은 선명하고 청아한 자연의 풍이 넘쳐난다.그의 산문집 <오류선생전>에는 다음과 같은 구절이 있다.“선생은 어떤 사람인지 알지 못하고 그의 성(姓)과 자(字)도 자세하지 않으나, 그의 집 주변에 다섯 그루의 버드나무가 있었으므로 호(號)를 오류(五柳)라고 하였다. 한가하고 조용하며 말이 적고, 빛나는 명예나 이익을 마음으로 따르지 않는다. 그는 책 읽는 것을 좋아하였으나 깊이 깨달아 알려고 하지 않았다(好讀書 不求甚解). 번번이 자기 뜻과 일치하는 구절이 있으면 기뻐하여 밥을 먹는 일도 잊어버린다. 술을 좋아해도 집이 가난하여 늘 마실 수 없다. 그의 처지를 아는 친구가 술을 준비해놓고 초대하면 다 마시고 취하며, 취한 뒤에는 집으로 가고 머무르는 데 뜻을 두지 않는다.”<오류선생전>은 도연명 자신을 비유해 쓴 글이다. 그는 자기 집 문 앞에 버드나무 다섯 그루를 심어놓고 스스로를 ‘오류선생’이라 칭했다. 불구심해(不求甚解)는 깊이 있는 해석을 구하지 않

-

신동열의 고사성어 읽기

覆水不返 (복수불반)

▶한자풀이覆: 엎을 복 水: 물 수 不: 아닐 불 返: 돌이킬 반엎지른 물은 도로 담을 수 없다는 의미로,한번 저지른 일은 돌이킬 수 없다는 뜻- <야객총서>서백(西伯)은 주나라를 세운 무왕(武王)의 아버지로, 후에 문왕(文王)이란 시호(諡號)를 받은 인물이다. 서백이 어느 날 황하의 큰 지류인 위수 쪽으로 사냥을 나갔다가 강가에서 낚시질하고 있는 초라한 노인을 만났다. 이런저런 이야기를 나누던 서백은 노인의 식견에 깜짝 놀랐다. 그는 그저 그런 촌 늙은이가 아니라 학문이 깊은 탁월한 경륜가였다.서백이 인연을 맺고 싶어 물었다. “어르신의 함자는 어찌 되시는지요?” “성은 강(姜)이고 이름은 여상(呂尙)이라 합니다.” “말씀을 들어보니 제가 스승으로 모셔야 할 분으로 생각됩니다. 잘 지도해주십시오.” “과분한 말씀입니다. 촌구석 민초(民草)가 무엇을 알겠소.”강여상은 서백의 요청이 너무 간곡해 청을 받아들였다. 이 강여상이 ‘낚시질로 세월을 낚았다’는 강태공(姜太公)이다. 그는 서백의 스승이 되었다가 서백의 아들 발(發)의 스승까지 되었다. 발이 주나라를 세우자 재상을 지냈으며, 탁월한 식견으로 주나라의 기틀을 세우는 데 큰 공을 세웠다.강여상은 형편이 궁색했다. 그런데도 집안일은 등한시한 채 책만 끼고 살았으므로, 아내 마씨(馬氏)는 참다못해 친정으로 가버렸다. 강여상이 출세하자 마씨가 눈물을 흘리며 용서를 구했다. “용서해주세요. 친정으로 간 건 하도 배가 고파서였지, 당신이 싫어서가 아니었습니다.”강여상이 곁에 있던 그릇의 물을 마당에 부으며 말했다. “이 물을 여기 도로 담아보구려.” 마

-

신동열의 고사성어 읽기

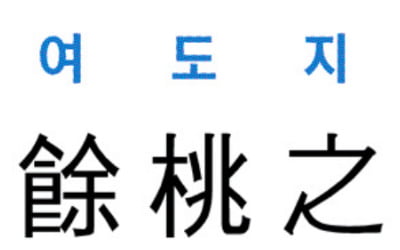

餘桃之罪 (여도지죄)

▶한자풀이餘: 남을 여 桃: 복숭아 도 之: 갈 지 罪: 허물 죄'먹다 남은 복숭아를 준 죄'란 뜻으로애정과 증오의 변화가 심함을 비유- <한비자>여도지죄전국시대 위(衛)나라에 왕의 총애를 받는 미자하(彌子瑕)라는 미동(美童)이 있었다. 어느 날 어머니가 병이 났다는 전갈을 받은 미자하는 허락 없이 임금의 수레를 타고 집으로 달려갔다. 당시 허락 없이 임금의 수레를 타는 사람은 월형(刖刑, 발뒤꿈치를 자르는 형벌)이라는 중벌을 받게 되어 있었다.그런데 미자하의 이야기를 들은 왕은 오히려 효심을 칭찬하고 용서했다. “실로 효자로다. 어미를 위해 월형도 두려워하지 않다니….” 또 한번은 미자하가 왕과 과수원을 거닐다가 복숭아를 따서 한 입 먹어보니 아주 달고 맛이 있었다. 그래서 왕에게 바치자 왕이 기뻐하며 말했다. “제가 먹을 것도 잊고 과인에게 먹이다니….”세월이 흐르면서 미자하의 자태는 점점 빛을 잃었고, 왕의 총애도 엷어졌다. 그러던 어느 날, 미자하가 처벌받게 되자 왕은 지난 일을 상기하며 이렇게 말했다. “이놈은 언젠가 몰래 과인의 수레를 탔고, 게다가 ‘먹다 남은 복숭아(餘桃)’를 과인에게 먹인 일도 있다.”<한비자> 세난 편에 나오는 이야기다. 여기에서 유래한 여도지죄(餘桃之罪)는 ‘먹다 남은 복숭아를 준 죄’라는 뜻으로, 애정과 증오의 변화가 심함을 비유하는 말이다. 한번 애정을 잃으면 이전에 칭찬을 받던 일도 오히려 화가 되어 벌을 받게 됨을 이른다. 같은 행동이라도 사랑을 받을 때와 미움을 받을 때는 각기 다르게 받아들여지는 것을 뜻하는 말이다. 애증지변(愛憎之變)으로도 쓴다.갈

-

신동열의 고사성어 읽기

與民由之 (여민유지)

▶한자풀이與: 더불 여 民: 백성 민 由: 말미암을 유 之: 어조사 지'백성과 함께한다'라는 뜻으로공직에 나가면 대의 실천에 힘씀을 이름- <맹자>대장부(大丈夫)는 큰 어른 남자라는 의미로, 남자다운 남자를 가리킨다. 여성의 경우엔 여장부라고 한다. <맹자> 등문공장구 하편에서는 대장부에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.“천하의 넓은 곳에 거하며, 천하의 바른 지위에 서며, 천하의 큰 도를 행하며, 뜻을 얻어 공직에 나아가면 백성과 더불어 말미암고, 뜻을 얻지 못하여도 홀로 그 도를 행하며, 부귀하여도 음란하지 않으며, 빈천하여도 뜻을 바꾸지 않으며, 위엄과 무력으로도 능히 굽힐 수 없는 사람이야말로 대장부라고 할 만하다.”천하의 넓은 곳은 인(仁)을 말하고, 바른 지위는 예(禮), 큰 도는 의(義)를 말한다. 여민유지(與民由之)는 백성과 더불어 말미암는다는 뜻으로, 공직에 나아가면 백성과 함께하며 옳은 길을 가도록 힘써야 한다는 말이다. 오늘날에는 정치에서 민의(民意)를 중시하고 백성과 함께하는 것을 이른다. 여민동락(與民同樂)도 백성과 즐거움을 함께한다는 의미로, 백성과 동고동락하는 통치자의 자세를 비유하는 말이다. 이 또한 <맹자>에서 유래한다.반면 주지육림(酒池肉林)은 중국 고대의 폭군들이 벌인 사치와 방탕한 생활을 상징하는 표현이다. 하나라의 걸왕과 상나라의 주왕이 자신들 애첩의 요청에 따라 술로 연못을 채우고 고기를 나무에 매달아 연회를 즐겼다는 일화에서 유래한다. 비유적으로 속세를 의미하는 말로도 쓰인다.고장난명(孤掌難鳴)은 한 손으로 쳐서는 소리가 나지 않는다는 뜻으로, 군주와 신하가 마음을 모아야

-

신동열의 고사성어 읽기

在所自處 (재소자처)

▶한자풀이在: 있을 재所: 바 소自: 스스로 자處: 처할 처어떤 환경에 있는 것은 스스로 처한 것임스스로 선택에 따라 운명이 달라짐을 이름 -<사기>재소자처중국 진(秦)나라의 대신 이사(李斯)가 젊어서 아직 초(楚)나라 말단 관리직에 있을 때의 일이다. 어느 날 그는 변소에 있는 쥐가 사람이 오면 놀라 황급히 도망가는 모습을 보았다. 또 어느 날에는 창고에 들어갔는데, 거기 있던 쥐들은 곡식을 열심히 갉아먹으며 사람을 전혀 의식하지 않는 것을 보았다. 두 곳의 쥐를 본 이사가 탄식하며 말했다.“사람이 잘나고 못난 것이 쥐와 같구나. 스스로 어떤 곳에 처해 있느냐에 달려 있을 뿐이구나!(人之賢不肖譬如鼠矣 在所自處耳).”이사는 서로 다른 쥐의 모습을 보고, 처한 환경에 따라 현자와 군자에 오르기도 하고 우민과 소인으로 전락하기도 한다고 생각했다. 높은 자리에 오르려면 그럴 수 있는 환경으로 가야 한다고 생각한 이사는 곧장 제(齊)나라의 사상가 순자(荀子)를 찾아갔다. 순자의 수제자로 학문을 다진 이사는 당시 막강한 세력을 갖춘 진나라로 다시 떠났다. 진나라의 실권자였던 승상 여불위(呂不韋)의 눈에 든 이사는 진왕의 신임을 얻게 되었고, 천하 통일에 지대한 공을 세워 20여 년 동안 재상직에서 공명을 누렸다.<사기> 이사열전에 나오는 이야기다. 이 고사에서 유래해 재소자처(在所自處)는 어떤 환경에 처할지는 스스로 선택하는 것이라는 의미로 쓰인다. 자신의 처세에 따라 인생이 좌우된다는 뜻이다.세상사는 모두 자신에게서 비롯된다. 흔히 운명이라고 하는 것도 게으르고 나태한 자의 자기변명인 경우가 많다. 실존주의 철학자 사르트르는 “인생은 B(Birt