역대 최고 중성미자 검출

매 순간 수십조 개의 작은 입자가 빛의 속도만큼 빠르게 우리 몸을 통과하고 있다. 하지만 우리는 이 입자의 존재를 전혀 느낄 수 없다. 별명이 ‘유령 입자’인 이 이상한 입자의 이름은 ‘중성미자’다.

힉스 입자처럼, 중성미자도 발견되기 전에 이론으로 먼저 예측된 입자다. 중성미자의 존재를 예측한 사람은 오스트리아의 이론물리학자 볼프강 파울리다. 1930년대, 물리학자들은 원자핵 속의 중성자가 양성자로 변하며 전자가 튀어나오는 베타 붕괴를 연구하고 있었다. 물리 법칙에 따르면, 반응 전후 각 물질의 질량과 에너지 총합은 보존돼야 한다. 그런데 아무리 측정해도 반응 전과 후의 에너지 총합이 보존되지 않았다. 이에 파울리는 베타 붕괴 시 쉽게 찾을 수 없는 미지의 입자가 만들어질 것으로 예측했다.

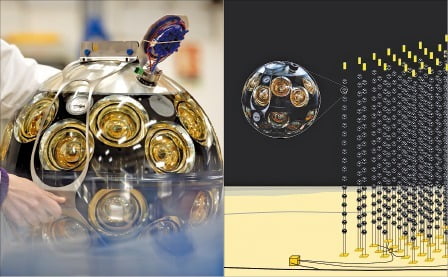

이후 과학자들은 이 미지의 입자, 즉 중성미자를 검출하기 위해 노력했지만, 쉽지 않았다. 중성미자가 전하를 띠지 않고, 다른 물질과도 거의 반응하지 않기 때문이다. 그래서 과학자들은 중성미자를 간접적인 방법으로 찾기 시작했다. 그리고 마침내 1956년, 미국의 물리학자인 클라이드 카원과 프레더릭 라이너스가 최초로 중성미자의 존재를 증명하는 데 성공했다. 중성미자는 아주 드물게 양성자와 반응하는데, 이때 양전자라는 물질이 나온다. 양전자는 전자와 질량 등 모든 특성이 같고 전하만 반대인 입자다. 양전자는 물질과 충돌하면 소멸하면서 빛을 방출하는데, 카원과 라이너스는 이 빛을 검출해서 중성미자가 있다는 것을 간접적으로 알아냈다.

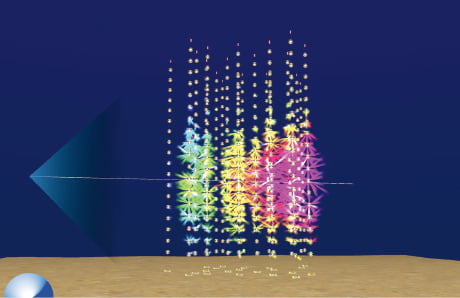

최근 큐빅킬로미터 중성미자 검출기(KM3NeT) 연구팀이 이 방식으로 관측 사상 가장 높은 에너지를 지닌 중성미자를 검출했다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 이탈리아 시칠리아 바다 약 3500m 아래에 ‘ARCA’라는 검출 장비를 설치하고 2023년 2월 13일 고에너지 중성미자를 검출했다. 이를 2년간 분석한 결과, 이 중성미자가 가진 에너지는 약 220페타전자볼트(PeV, 1페타전자볼트는 10의 15승 전자볼트)로, 이전 최고 기록인 10PeV보다 무려 20배가 넘는 값이었다. 연구팀은 이 중성미자가 우리 은하 밖에 있는 활동성 은하 12곳 중 한 곳에서 왔을 것으로 추정했다. 다만 단일 발견으로는 중성미자의 기원을 정확히 알 수 없어, 연구팀은 향후 더 많은 중성미자를 검출해 추가 데이터를 수집할 계획이다.

연구에 참여한 파스칼 코일 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 연구원은 “이번 연구 결과는 수백 PeV의 초고에너지 중성미자를 처음 발견해 중성미자 연구와 우주에 대한 새로운 장을 열었다”고 말했다. 중성미자는 빅뱅부터 태양의 핵융합 반응, 초신성 폭발, 블랙홀 및 중성자별 등 다양한 상황에서 만들어지므로 중성미자를 연구하면 우주의 탄생과 진화에 대해 알 수 있다. 또 중성미자 연구는 입자물리학에서도 중요하다. 예를 들어 기존 표준 모형에 따르면 중성미자는 질량이 없어야 했지만, 실제 실험 결과 중성미자는 아주 작지만 질량이 있는 것으로 나타났다. 이런 결과를 바탕으로 과학자들은 표준 모형을 개선하고 발전시켜나가고 있다. 지금까지 중성미자 연구로만 총 4번의 노벨상이 주어졌다. 그만큼 중성미자가 중요하다는 뜻이다. 이번 발견이 다섯 번째 노벨상의 시작이 될 수 있을지 기대해보자. √ 기억해주세요

![[과학과 놀자] "임산부에게 위험" vs "근거 없다" 팽팽](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447817.3.jpg)

![[과학과 놀자] 장티푸스가 나폴레옹 군대 패퇴시켰다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42376086.3.jpg)

![[과학과 놀자] 실명 환자에 전자칩 이식, 시력 되살렸다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42308968.3.jpg)