Cover Story

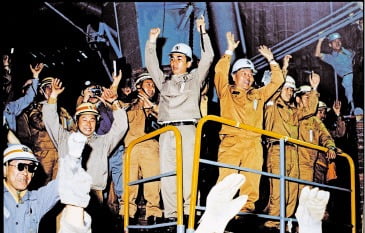

사진전에선 배급빵으로 배고픔을 달래던 초등학교 점심시간(1964년), 국내 첫 제철소를 가동하며 감격의 만세를 부른 포항제철 직원들(1973년), 반도체 수출 신화의 시작을 알린 64K D램 출고 때 돼지머리 고사를 지내는 장면(1984년) 등이 눈길을 끕니다.

‘경제성장’이란 올림픽 종목이 있다면 단연 한국이 금메달 감이 아닐까 싶습니다. 우리나라가 2024 파리 올림픽에서 금메달 풍작과 역대급 순위를 기록한 것도 성장을 바탕으로 탄탄하게 쌓아올린 경제 기초체력 덕분이라고 볼 수 있습니다.

중요한 점은 이런 기적의 원동력이 무엇인지 파악하는 것일 텐데요, 사업 성공으로 나라에 보답하겠다는 기업인의 열정이 큰 역할을 했습니다. 불굴의 기업가 정신이 어땠는지, 오늘날 기업가 정신이 다시 중요해진 이유 등에 대해 4·5면에서 살펴보겠습니다.꿈을 현실로 만든 한국 경제 60년

불굴의 창업자 있었기에 가능했다

희망 놓지 않을 때 기적 일어나

‘한경 창간 60주년 버스 사진전’은 꿈을 현실로 만들기 위해 노력한 온 국민과 기업의 발자취를 돌아보는 기회입니다. 주로 흑백으로 찍힌 사진들에선 나라의 발전이 곧 나와 가족, 회사의 발전이란 생각이 강하게 묻어납니다.

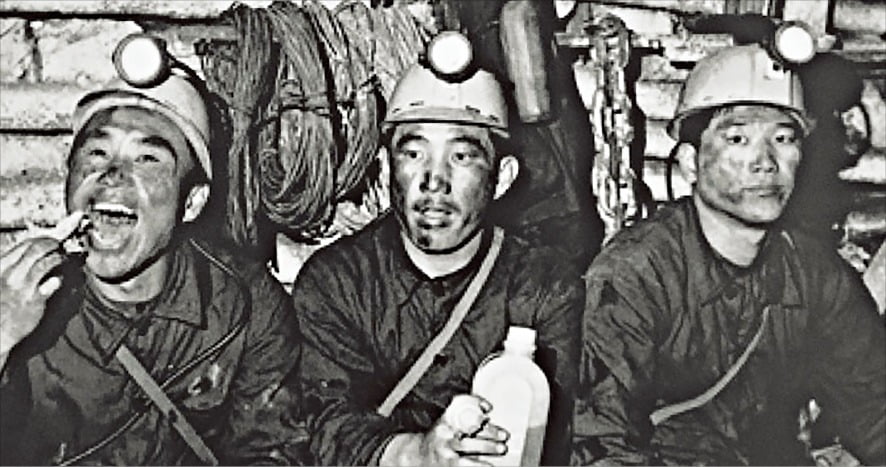

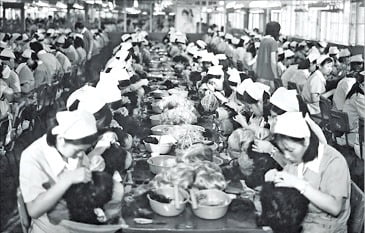

생면부지의 이국 땅, 그것도 지하 막장에서 ‘검정밥’을 먹으면서도 환하게 웃는 파독 광부의 모습에선 동생들 학비를 포함해 가족을 부양하겠다는 일념을 읽을 수 있습니다. 우리나라는 1960년대 중반부터 1970년대 중반까지 7900여 명의 광부와 1만1000여 명의 간호사를 독일로 보냈습니다. 이들이 받은 봉급으로 고국에 보내온 송금 누적액은 1억153만 달러에 달했습니다. 당시 미국의 무상원조가 끊겨 외화에 목말라하던 한국에 큰 힘이 됐습니다. 간호사와 광부가 1967년 보내온 외화의 경제성장 기여도(송금 증가가 국민총생산 증가에 기여한 비율)는 15.1%나 됐죠.

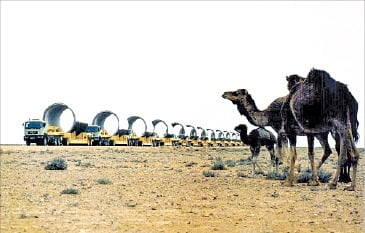

한국의 고속 성장은 이런 기업가 정신 없이는 불가능했습니다. “이봐, 해봤어?”라며 현장에서 해결책을 찾으라던 정주영 현대 창업 회장은 거북선이 그려진 우리나라 지폐를 보여주며 조선소 건립을 위한 해외 차관을 유치하는 데 성공한 일화로 유명합니다. 그는 또 ‘20세기 최대 역사(役事)’라 불린 사우디아라비아 주바일 항만 건설 공사를 울산에서 건조한 대형 철 구조물 89개를 사우디로 운송하는 기상천외한 아이디어로 성공시켰습니다. ‘현대 경영 이론의 아버지’라 불린 피터 드러커는 이런 한국의 기업가 정신이 미국보다 훨씬 뛰어나다고 극찬하기까지 했습니다.

▶ 기업가 정신

‘시도하다’ ‘모험하다’란 뜻의 프랑스어 동사 ‘entreprendre’에서 유래한 용어. ‘현대 경영이론의 아버지’라 불리는 피터 드러커는 ‘위험을 무릅쓰고 포착한 기회를 사업화하려는 모험과 도전의 정신’이라고 정의합니다. 경제학자 조지프 슘페터는 일상적인 사업 과정에서 일반적으로 행해지지 않던 일들을 하는 것이 기업가 정신을 구성한다고 말했죠. 혁신을 위한 필요조건이 곧 기업가 정신이란 얘기입니다. 이 때문에 토지, 노동, 자본에 더해 기업가 정신을 ‘제4의 생산요소’에 비유하기도 합니다.기업가 정신은 경제 활력의 중요 원천

인적자본 투자 늘려야 지속 성장 가능

우리나라에도 그런 사례가 있습니다. SK그룹의 최종현 선대 회장은 1980년 대한석유공사를 인수한 뒤 종합에너지 기업으로 만들겠다는 청사진을 펼쳐보였습니다. 하지만 바로 성과를 내지는 못했지요. 당시 최 회장은 “성장동력을 확보하려면 수업료가 필요하다. 석유개발 투자에 실패해도 담당자를 문책하지 말라”고 당부했습니다. 이후 북예멘 광구 탐사개발에 투자해 결국 성공을 거뒀어요. 자원 개발은 원래 성공확률이 5%를 넘지 못하기 때문에 창업자의 이런 도전 정신과 확실한 목표 설정이 중요한 역할을 합니다.

어느 때보다 절실한 기업가 정신

지금은 반도체 전쟁 등으로 글로벌 기업 간, 국가 간 경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 저성장 등 경제 전반의 역동성도 떨어지고 있죠. 그래서 기업의 경쟁력 강화가 어느 때보다 중요합니다. 기회를 포착하려는 도전 정신이 없는 조직 문화에서는 경제가 발전하기 어렵습니다. 슘페터는 기업가 정신이 빠진 경제학 이론을 “햄릿 연극에서 덴마크 왕자가 없는 격”이라고 비유하기도 했죠. 목표와 비전을 확실히 세우고 위험을 무릅쓰려는 기업가 정신은 경제뿐 아니라 사회 전반으로 확산돼 나라 전체를 변화시키기도 합니다. 그런데 우리나라에선 기업가 정신이 부활하기는커녕 갈수록 약화하고 있어 문제입니다. 계속된 취업난에 안정된 직장을 선호할 수밖에 없고, 이를 위해 오랜 시간 좋은 스펙을 쌓기 위한 투자에만 신경 쓰는 사회 분위기가 기업가 정신과는 반대로 가고 있어요.

젊을수록 자신의 기업가 정신이 낮다고 평가한 한국경제인협회의 최근 설문조사 결과도 충격적입니다. 평균적으로 국민 10명 중 6명은 본인의 기업가 정신을 낮다고 평가했는데요, 연령별로 보면 60대 이상은 48.8%인 반면, 20대는 62.1%, 30대는 58.7%가 자신의 기업가 정신이 낮다고 응답했습니다. 세계에서 가장 높은 상속세율(최대 60%), 중대재해처벌법 등 각종 법과 제도가 기업인의 의욕을 꺾어놓는 문제도 있습니다. 이러니 “한국이 걱정할 것은 저출산 고령화에 따른 노동력 감소가 아닌, 기업가 정신의 쇠퇴”(인데르미트 길 세계은행 수석이코노미스트)라는 지적이 나올 정도입니다. 길 이코노미스트는 ‘중진국 함정’이란 용어를 처음 써 유명해진 경제학자여서 그의 지적이 더욱 뼈아프게 다가옵니다.

혁신적 기업가 육성 위한 투자 중요

경제를 발전시키려면 자본(설비), 노동(인적자본), 기술(연구개발)에 대한 투자를 고루 늘려야 합니다. 그런데 이 가운데 인적자본에 대한 투자가 더욱 중요해지고 있습니다. 일론 머스크 같은 혁신적 창업가가 많이 나올수록 경제는 빨리 발전하겠지요? 그러려면 노동력의 양과 질을 높여내야 하는데, 우리나라는 생산 인구 감소와 인재의 의대 진학 쏠림으로 어려움이 큽니다. 이런 분위기를 반전시킬 수 있는 방법 중 하나가 바로 기업가 정신의 탐구와 확산입니다. 한국의 대표 기업을 재벌이니, 특혜를 받고 있느니 하면서 깎아내리기만 하는 선입견은 이제 개선돼야 합니다. 한국 경제의 60년 도약을 이끈 창업 거인의 어깨를 딛고 올라서서 더 넓은 시야와 혜안을 가져보려는 젊은이가 많이 나와야 합니다. 기업가 정신의 부활은 한국 경제 재도약의 당면 과제인 셈이죠.

우리의 삶 자체가 기업가 정신을 필요로 한다는 얘기도 있습니다. 기업가 정신은 문제를 인식하면 그에 대한 창의적 해결 방안을 찾아가는 힘이라고 볼 수 있기 때문에 창업이나 기업 경영에 국한시킬 필요는 없습니다. 기업가 정신은 누구에게나 필요한 삶의 기술(life skill), 개인의 발전에 꼭 필요한 중요 자질이란 점을 기억해야 할 것입니다.NIE 포인트1. 기업가 정신과 관련된 경제학, 경영학 구루들의 정의를 정리해보자.

2. 한국에서 기업가 정신의 부활이 왜 중요한지 친구들과 토론해보자.

3. 어떻게 하면 청소년들을 도전하는 인재로 육성할 수 있는지 생각해보자.

장규호 한경 경제교육연구소 연구위원 danielc@hankyung.com

![[커버스토리] 구글·소니·레고…부활 원동력은 어디서?](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42587827.3.jpg)

![[커버스토리] 고환율이 뉴노멀?…삶, 어떻게 바뀔까](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42513848.3.jpg)

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)