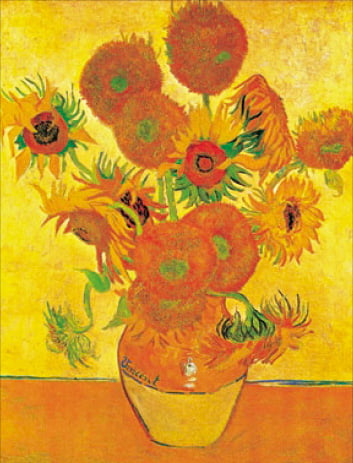

(134) 경복궁 단청에서 고흐의 해바라기까지 수놓은 안료

그림 그릴 때 사용하는 물감은 어떻게 만들어질까? 물감은 기름이나 물과 같은 용매에 색을 띠는 고운 가루를 섞어 만든다. 가루는 용매에 녹지 않고 용매가 증발하면 굳어 색을 나타내는데, 이와 같은 분말 형태의 착색제를 '안료'라고 부른다. 안료는 재료에 따라 유기 안료와 무기 안료로 구분된다. 천연에서 얻거나 탄소를 기반으로 한 화합물로 색을 내면 유기 안료, 색을 띠는 광물을 곱게 갈아 사용하면 무기 안료라고 한다.

우리나라의 궁궐이나 사찰에 가면 단청을 볼 수 있다. 단청은 목재 위에 청색, 적색, 황색, 백색, 흑색 다섯 가지 색의 안료를 이용해 연꽃 등의 무늬를 그린 것이다. 단청에 쓰이는 안료는 대부분 색을 띠는 광물을 갈아 만들었다. 청색은 구리 광석의 일종인 남동석(Cu3(CO3)2(OH)2), 적색은 적철석(Fe2O3), 황색은 유황(S)이나 비소(As), 백색은 연백이라 불리는 납(Pb), 흑색은 소나무를 태운 그을음인 송연묵(C)을 사용했다. 광물을 사용한 안료는 입자 굵기에 따라 다양한 명도나 빛깔을 표현할 수 있다. 예를 들어 남동석 가루 입자가 커질수록 더 어두운 계열의 청색을 표현할 수 있었기에 하나의 광물로 다양한 청색 물감을 만들 수 있었다. 안료는 단청 외에도 그림을 그리거나 글씨를 쓸 때, 피부를 하얗게 표현하거나 입술이나 볼을 붉게 표현하는 용도로 사용됐다.

안료는 철, 납과 같은 금속 원소가 포함된 재료를 사용하기 때문에 화학반응에 의해 색이 변하기도 한다. 대표적인 사례가 연백의 화학 반응이다. 연백은 동서양을 막론하고 오래전부터 쓰이던 흰색 안료로, 금속 납을 식초나 동물의 분뇨에 담가 반응시켜 흰색 물질인 탄산납으로 만든 뒤 물감으로 사용했다. 암스테르담 국립미술관에 있는 렘브란트의 ‘야경’은 1642년 제작됐는데, 당시에는 연백 물감이 많이 사용된 밝은 분위기의 그림이었으나 지금은 어두운 배경으로 표현돼 있다. 그림이 그려진 뒤 산업혁명을 거치며 도시의 대기는 오염돼 공기 중에 황산화물이 가득 포함됐고, 물감 속 납이 대기 중 황과 결합해 검은색의 황화납(PbS)을 만들며 점차 어두운색으로 변했기 때문이다. 그림의 물감끼리 화학반응이 일어나는 경우도 있는데, 연백으로 흰색 바탕을 그린 뒤 푸른색 울트라마린이나 선홍색 버밀리온 물감을 사용하면 그림은 시간이 지날수록 어두운색으로 변하게 된다. 울트라마린과 버밀리온이 황(S)을 포함하는 안료이기 때문이다.

![[과학과 놀자] 렘브란트의 '야경' 색은 왜 어두워졌을까](https://img.hankyung.com/photo/202303/AA.32837784.1.jpg)

유가연 인덕원고 교사

![[과학과 놀자] 원거리 돌진, 근거리 연타…뱀 따라 사냥법 달라](https://img.hankyung.com/photo/202512/01.42664059.3.jpg)

![[과학과 놀자] 가속에서 감속으로? 암흑에너지 상식 뒤집히나](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588175.3.jpg)

![[과학과 놀자] "나의 빨강이 곧 너의 빨강"…뇌 속의 '색깔 코드'](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514015.3.jpg)