과학 이야기

(64) 3차원으로 사물을 인식하는 라이다(LiDAR)

(64) 3차원으로 사물을 인식하는 라이다(LiDAR)

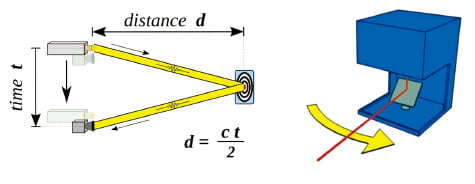

라이다는 부착된 카메라에서 얻은 이미지를 측정한 포인트 클라우드에 투영해 정밀하고 실감있는 3차원 디지털 모델을 생성한다. 이런 기술적 특징으로 인해, 대중적 관심이 높은 메타버스(metaverse)나 디지털 트윈에 실제 3차원 세상을 만들고자 할 때도 이런 기술을 사용한다.

라이다는 정밀한 3차원 포인트 클라우드 데이터를 얻는 데 효과적이지만, 이 데이터에서 무엇이 건물이고 도로인지, 무엇이 사람이고 자전거인지 알지 못한다. 3차원 데이터에서 사물을 구분할 수 있다면 이를 이용해 장애물을 정확히 피해 다니는 무인자율자동차, 배송로봇, 드론 등을 개발할 수 있을 것이다. 처음 라이다 기술이 사용될 때는 데이터에서 사물을 구분하는 일을 사람이 눈으로 확인하면서 수작업했다. 하지만 최근에는 사물을 구분하는 작업을 컴퓨터가 알아서 한다.

인공지능 기술을 잘 이용하면 우리는 컴퓨터가 3차원 데이터에서 사물을 구분하는 방법을 가르칠 수 있다. 딥러닝(deep learning)으로 알려진 인공지능 기술은 학습용 데이터를 미리 준비해 놓고, 데이터에 무슨 사물이 포함돼 있는지 컴퓨터에 학습시킨다. 학습된 모델을 이용하면 주어진 데이터에 무슨 사물이 어느 위치에 있는지 알 수 있다. 메타버스 등 다양한 분야에서 활용3차원 데이터를 많이 확보할수록, 학습 모델을 만들기 쉬워지고 이를 다양한 목적으로 사용할 수 있다. 미국 국립표준기술연구소(NIST: National Institute of Standards and Technology)는 2018년 도시를 3차원 디지털화하는 포인트 클라우드 시티(city) 프로젝트를 시작했다. 여기서 얻은 데이터는 디지털 도시 지도 구축, 재난재해 모니터링, 로봇 기반 배송 등에 활용된다. 우리나라는 2022년까지 전국 일반국도 정밀도로지도를 구축하기로 했는데, 이는 자율주행에 필요한 데이터를 얻기 위한 목적이다.

앞으로는 3차원 데이터를 사용하는 곳이 더욱 많아질 것이다. 이미 10대들은 3차원 디지털 세계에 익숙하다. 젊은이들은 메타버스를 어려운 개념으로 이해하는 것이 아니라 3차원 디지털 세계 속에서 콘텐츠를 즐기고 소통하기를 좋아한다. 스마트폰에 포함된 라이다는 3차원 데이터를 손쉽게 만드는 기폭제가 될 것이다. 영화 ‘메트릭스(The Matrix)’처럼 실감있는 3차원 디지털 세계는 먼 미래가 아닐 수 있다. 라이다는 정밀하고 실감있는 3차원 디지털 세계를 만드는 데 큰 역할을 할 것이다. √ 기억해주세요

![[과학과 놀자] 실명 환자에 전자칩 이식, 시력 되살렸다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42308968.3.jpg)

![[과학과 놀자] 리튬이 신경세포 보호…퇴행성 뇌질환 막는다](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.42230705.3.jpg)

![[과학과 놀자] 암모니아 번개·플라즈마 파동…목성의 비밀 밝혔다](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.42148505.3.jpg)