Cover Story

'국가 경제성적표' GDP·GNI

일정기간 한 나라 안에서

생산된 최종 재화와 서비스의

시장 가치를 합한 것이 GDP

개인·회사의 국적은 상관없어

GNI는 국민 생활수준 측정

국내거주 외국인 소득은 제외

'국가 경제성적표' GDP·GNI

일정기간 한 나라 안에서

생산된 최종 재화와 서비스의

시장 가치를 합한 것이 GDP

개인·회사의 국적은 상관없어

GNI는 국민 생활수준 측정

국내거주 외국인 소득은 제외

예전에는 ‘한 나라 국민들’이 국내외에서 생산한 모든 재화와 서비스의 시장가치를 합산한 국민총생산(GNP: Gross National Product)이라는 개념을 주로 썼습니다. 삼성전자가 미국에서 생산한 반도체도 우리 GNP에 들어가는 것이죠.

하지만 세계화가 급속히 진전되고 노동과 자본의 국가 간 이동이 확대됨에 따라 GNP보다는 GDP가 한 나라의 경기 및 고용 사정을 더 잘 반영하므로 요즘엔 GDP를 주로 사용합니다. 프로야구 류현진 선수가 미국에서 돈을 벌어 현지에서 차 사고 쇼핑해도 우리 기업이나 상점에는 별로 도움이 안 된다는 점을 생각해보면 알 수 있습니다. 국내 총생산과 총지출은 같아한 나라 국민의 전체 생산은 그 나라에서 분배되거나 소비한 지출과 동일하다고 봅니다. 기업의 소득은 가계가 기업의 생산품을 사기 위해 지출한 것이고 가계의 소득은 기업이 월급으로 지출한 것이기 때문입니다. 그래서 GDP는 생산 측면에서 볼 수도 있고 분배(소득)나 지출 측면에서도 볼 수 있습니다. 지출 측면에서 보는 GDP 구성항목은 Y=C+I+G+NX 로 나타납니다. Y로 표시되는 GDP는 가계의 소비(Consumption)와 기업의 투자(Investment), 정부의 구입(Government purchases·실제로는 정부의 소비와 투자), 수출에서 수입을 뺀 순수출(Net eXport) 등을 합한 금액입니다. 기업의 투자 역시 미래를 위해 기계 등 자본재를 사기 위해 돈을 지출한 것이고 정부 구입 역시 재정을 쓴 것이기에 GDP 구성항목에 포함됩니다.

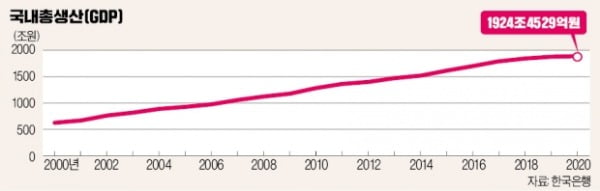

지난 4일 한국은행이 발표한 우리의 2020년 GDP(명목)는 1924조4529억원으로 전년에 비해 0.3% 늘었습니다. 한국은행은 생산 측면에서 농림어업, 광공업(제조업 포함), 전기가스수도업, 건설업, 서비스업 등 부문별 생산액을 모아 GDP를 산출합니다. 지출 측면은 소비, 투자, 순수출(수출-수입) 등으로 세분화한 통계표를 작성해 공표하죠.

GDP는 각 재화와 서비스의 생산량에 가격을 곱해 구합니다. 그런데 현재의 가격이냐, 기준 연도(현재 2015년, 5년 단위로 변경)로 정한 가격이냐에 따라 명목 GDP와 실질 GDP로 나뉩니다. 명목 GDP는 현재 각 부문의 비중을 파악하는 데 유리하지만, 상품의 가격만 올라도 증가하기 때문에 생산 활동이 어떻게 변했는지 파악하지 못하는 어려움이 있죠. 그래서 기준 연도 가격으로 환산한 실질 GDP로 과거에 비해 얼마나 늘었는지 줄었는지를 비교합니다. 실질 GDP 증가율로 나타나는 지난해 우리의 경제성장률은 -1.0%입니다. 국민 생활수준은 GNI로 파악

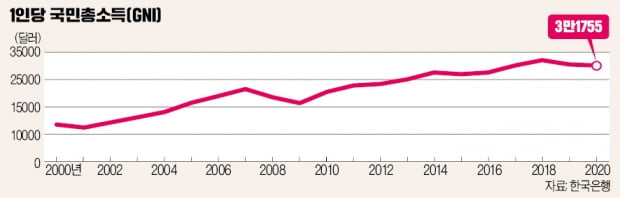

지난해 우리의 GNI(명목)는 1940조3481억원으로 0.2% 늘었지만 실질 GNI(1819조517억원) 기준으로는 0.3% 감소했습니다. 인구수로 나눈 1인당 GNI(명목)는 지난해 연평균 환율을 감안했을 때 3만1755달러로 1.1% 줄었죠.

정태웅 한경 경제교육연구소 연구위원 redael@hankyung.com NIE 포인트① 지난해 우리의 실질 GDP 성장률은 -1.0%로 외환위기가 왔던 1998년(-5.1%) 이후 22년 만의 마이너스 성장인데 신종 코로나바이러스 감염증 사태에 따른 세계적 경기침체를 감안하면 선방했다고 평가할 수 있을까.

② 한국은 2006년 1인당 GNI 2만달러대에 진입한 뒤 2017년 3만달러대에 들기까지 11년 걸려 일본·독일(5년)과 미국(9년)보다 느렸는데, 1인당 GNI 4만달러·5만달러에 오르는 기간을 단축하려면 어떻게 해야 할까.

③ 측정할 수 없다는 이유로 주부의 가사노동을 제외하거나 소득분배(불평등)를 나타내지 못하는 등 경제성적표로서 GDP의 한계를 극복하는 방안은 무엇일까.

![[커버스토리] 고환율이 뉴노멀?…삶, 어떻게 바뀔까](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42513848.3.jpg)

![[커버스토리] 수능 고득점 비결, 생글생글에 답 있다](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447959.3.jpg)

![[커버스토리] 인재유출 세계 1위…'빨간불' 한국의 미래](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42375891.3.jpg)