전체뉴스

-

커버스토리

"최저운임제 위헌" vs "적정 운임이 과속 막아"…"영업자유 제한" vs "정부 개입은 당연"

최근 발생한 전국민주노동조합총연맹 화물연대의 파업과 물류 대란은 ‘안전운임제’에서 비롯됐습니다. 안전운임제는 화물을 맡기는 화주들이 화물차주들에게 반드시 정부가 고시한 가격 이상으로 운임을 지급하도록 한 조치입니다. 화물차를 모는 사람들은 안전운임제 연장을, 화주들은 법이 정한 대로 폐지를 주장하며 맞섰습니다. 이번 파업과 파업 쟁점 안에는 우리가 생각해볼 수 있는 엇갈린 관점들이 존재합니다. [관점1] 안전운임제는 무엇...

-

김동욱 기자의 세계사 속 경제사

만주어·말타고 활쏘기 등 고유문화 유지 노력했지만 부정부패와 나태가 좀먹으며 국가 전체가 활력 잃어

청나라 역대 황제들은 국어(만주어)와 기사(말타면서 활쏘기) 그리고 조상들의 소박한 생활양식을 지키는 것을 거듭 강조했다. 만주족이 고유의 전통을 잃지 않도록 하는 데 많은 신경을 쓴 것이다. 이는 만주족이 한족에 동화되면서 중국 지배의 근간인 전쟁 수행능력이 떨어진다는 점을 우려한 것이었다. 특히 중국 대륙에서 만주족의 지배 체제가 확고해진 건륭제 시대가 되면 만주족 기인들에게 자존심을 지키고 만주족 고유의 방식을 유지할 것을 촉구하는 칙령이...

-

주코노미의 주식이야기

임원·주요 주주 매매내역 5영업일 내 공시해야 경영진이 주식 사면 대부분 호재로 받아들여

주식에 투자할 때 기업의 다양한 정보를 많이 알수록 좋습니다. 많은 정보를 알면 기업이 미래에 얼마큼 성장할지, 앞으로 주가에 영향을 미칠 만한 사건은 어떤 게 있을지 예상하기 쉽기 때문입니다. 그렇다면 한 기업에 대해 가장 많은 정보를 알고 있는 사람은 누구일까요? 회사에 다니는 사람, 그중에서도 중요한 의사결정을 내리는 경영진일 겁니다. 그래서 투자자들은 항상 경영진이 회사 주식을 얼마나 사고파는지에 관심이 많습니다. 일반투자자들은 주식을...

-

키워드 시사경제

추락하는 코인값…암호화폐 산업 '꽁꽁' 한겨울

코로나19 사태 이후 후끈 달아올랐던 암호화폐 시장이 무너지고 있다. 지난해 11월 8000만원을 돌파했던 비트코인 가격은 반년 만에 반토막 났다. 테라와 루나의 폭락 사건으로 투자심리도 크게 악화됐다. 암호화폐업계에서는 “호황이 끝나고 크립토 윈터(crypto winter)가 찾아왔다”는 비관론이 퍼지고 있다. 크립토 윈터는 ‘암호화폐’와 ‘겨울’을 합친 말이다. 암호화폐 가격이...

-

디지털 이코노미

인프라 투자 하려면 창조되는 가치부터 생각해야

언제부터인가 인프라 투자는 발전을 약속하는 동의어가 됐다. 사실 대규모 인프라 투자가 경제 발전의 전제조건이라는 발상은 비교적 최근 아이디어다. 1950년에 뿌리 내린 이론으로, 여러 논문이 경제 발전의 선행요소로 추켜세우기 전에는 ‘인프라’라는 용어조차 일반적이지 않았다. 인프라 문제가 아니다 인프라의 중요성에도 불구하고 핵심은 인프라 자체가 아니다. 남아프리카공화국 케이프타운에는 도시 한가운데를 가로질러 높이 걸려 ...

-

과학과 놀자

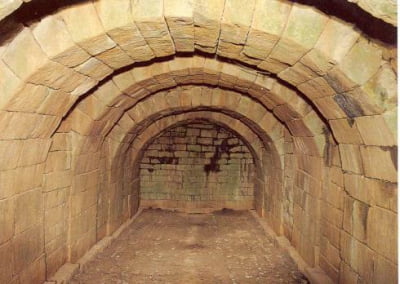

우리 조상들의 냉장고, 석빙고에 담긴 과학

국립중앙과학관과 함께하는 과학 이야기 (5) 음식을 신선하고 시원하게 보관할 수 있는 냉장고는 특히 여름철에 없어선 안 될 생활필수품이다. 우리 조상들에겐 냉장고는 없었지만 더운 여름에도 얼음을 보관할 수 있는 특수한 시설이 있었다. 바로 ‘석빙고(石氷庫)’다. 돌로 지은 얼음 창고라는 뜻이다. 경주 석빙고(보물 제66호)는 1471년 만들어졌으며, 내부는 길이 14m, 폭 6m, 높이 5.4m 크기다. 땅을 깊게 파고...

-

강홍민 기자의 직업의 세계

"사람과 교감하는 로봇 만들죠" 로봇디자이너 유혜란

상상 속 로봇을 현실로 도구공간 유혜란 로봇 디자이너 상상 속에만 있던 로봇이 현실로 다가오고 있다. 식당, 병원 등에서 볼 수 있는 서비스 로봇을 비롯해 산업 현장에서도 이제 로봇은 더 이상 어색하지 않다. 한 글로벌 시장조사기관은 전 세계 로봇 관련 시장 규모가 2024년 1220억 달러(약 157조원)에 이를 것으로 내다봤다. 관련 직업도 자연스럽게 주목받고 있다. 그 중 로봇 디자이너는 로봇의 외형을 디자인하는 것을 넘어 인간과의 관...

-

TESAT 공부하기 기타

필립스곡선

[문제 1] A국의 경제 상황에 대한 글을 읽고, A국 정부나 중앙은행이 시행할 가능성이 낮은 정책을 고르시오. A국 국민은 인플레이션에 너그럽지만 높은 실업률을 몹시 싫어한다. A국 경제엔 단기 필립스곡선이 적용된다. A국 정부는 통화 및 재정 정책을 구상하고 있다. (1) 국공채 매입 (2) 소득세 인하 (3) SOC 예산 축소 (4) 추가경정예산 편성 (5) R&D세액공제 확대 [해설] 필립스곡선은 ‘실업...