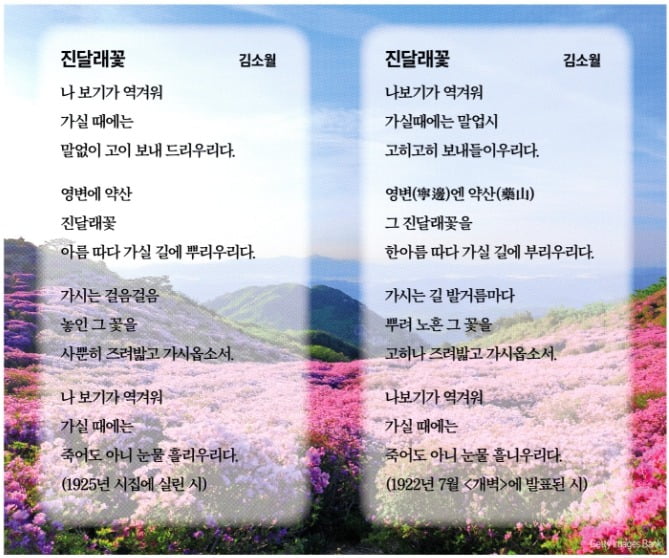

오른쪽에 배치한 시는 소월이 1922년 <개벽> 7월호에 처음 발표한 것입니다. 그가 시집을 준비하면서 3년 동안 얼마나 많은 퇴고를 했는지 알 수 있지요. 첫 연의 두 번째 행 ‘말없이’를 다음 행으로 옮겨서 리듬을 부드럽게 조율하고, ‘고히고히’는 ‘고이’로 줄였습니다. ‘한아름’도 ‘아름’으로 줄였지요. ‘그’와 ‘을’도 없앴습니다.

3연은 더 많이 고쳤습니다. 앞부분에 나오는 ‘길’ ‘뿌리다’ ‘고히’가 다시 나오는 것을 수정하고, ‘마다’를 과감히 뺐습니다. ‘뿌려 놓흔 그 꽃’을 ‘놓인 그 꽃’으로 줄인 부분은 기가 막힐 정도입니다. ‘고히나 즈려밟고’를 ‘사뿐히 즈려밟고’로 바꾼 감각은 또 어떤가요.

이런 노력 덕분에 ‘아름 따라’ ‘걸음걸음’같이 생생한 우리말의 아름다움을 만끽할 수 있습니다. 소월이 이 시를 처음 발표한 1922년 7월은 그의 나이 만 19세였고, 시집을 출간한 1925년 12월은 만 22세였습니다. 이 3년 동안 그는 행을 바꾸고 말을 줄이고 다듬는 퇴고를 거듭했습니다.

알다시피 ‘퇴고(推敲)’라는 말은 당나라 시인 가도(賈島)의 고사에서 나왔지요. 가도가 어느 날 친구 이응(李凝)의 은거지에 찾아갔다가 ‘이응의 유거에 쓰다(題李凝幽居)’라는 제목으로 시를 지었습니다.

한가한 곳에 사니 이웃도 드물고 (閑居少鄰並)

풀숲 길은 황폐한 뜰로 들어가네. (草徑入荒園)

새들은 연못가 나무 위에 잠들고 (鳥宿池邊樹)

스님이 달빛 아래 문을 두드리네. (僧敲月下門)

그는 이 시의 마지막 행에 두 글자를 놓고 고심했다고 합니다. 문을 ‘민다’고 할까, ‘두드린다’고 할까…. 그래서 ‘밀 추(推)’자와 ‘두드릴 고(敲)’자 사이에서 이리저리 고민했습니다. 노새를 타고 길을 가는 중에도 혼자 깊은 생각에 잠겼지요.

그러다가 당송팔대가로 꼽히는 대문장가 한유(韓愈)의 행차를 방해하는 일까지 벌어졌습니다. 부하들에게 잡혀간 그가 자초지종을 얘기했더니, 한유가 친절하게 ‘敲(고)’로 하는 게 낫겠다고 조언했습니다. 문을 두드린다고 해야 주변이 조용하다는 것을 드러낼 수 있고, 남의 집을 방문하러 왔으니 문을 두드려야 예에도 맞다는 것이었지요.

이 일을 계기로 두 사람은 막역한 사이가 되었고, 승려였던 가도는 한유의 문하에 들어 환속하고 관리도 지냈다고 합니다. 이후 ‘퇴고(推敲)’는 ‘시나 문장의 자구를 수정한다’는 말의 어원이 되었습니다. 집이 가난하여 일찍이 머리를 깎았던 가도는 승려 시절부터 뛰어난 시로 이름을 날렸는데, 그의 시를 보면 시구 하나하나를 선택하는 데에 얼마나 고심했는가를 잘 알 수 있습니다. 표현이 개성적이고 간결하며 자연스러운 게 모두 이런 노력 덕분이 아닌가 싶습니다.

가도와 비슷한 시기를 살았던 당나라 시인 백거이도 시를 퇴고하는 데 오랜 공을 들인 사람이었습니다. 그는 시를 쓰고 나서 동네 할머니에게 들려주고 알아듣지 못하면 알아들을 때까지 다듬었습니다. 이렇게 치열한 노력을 거듭한 덕분에 불후의 시인이 될 수 있었지요. 현존하는 작품만 3800여 수에 달하니 그 열정 또한 놀랍고 부럽습니다.√ 음미해보세요

![분노를 10초 만에 없애는 법 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834222.3.jpg)

![겨울 햇빛의 오묘한 힘 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42730000.3.jpg)

![신달자문학관 울린 '핏줄' 낭독 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661195.3.jpg)