개미의 집단지성

“백지장도 맞들면 낫다.” 혼자보다는 서로 도왔을 때 더 효과적으로 일을 처리할 수 있다는 의미의 속담이다. 그런데 최근 이 속담이 인간보다 개미에게 더 적절하다는 연구 결과가 나왔다. 인간은 어려운 문제를 마주했을 때 협력하며 해결하는 사회적 동물로 여겨지지만, 이번 실험에서는 개미가 인간보다 효과적으로 집단지성을 활용했다.

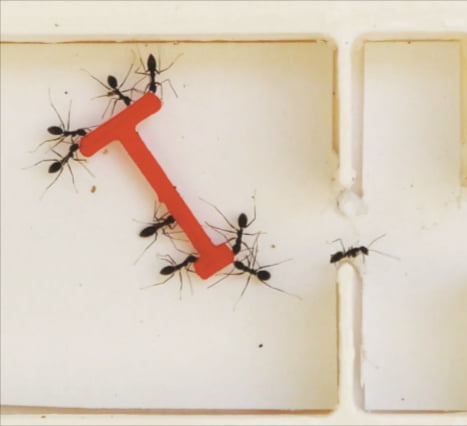

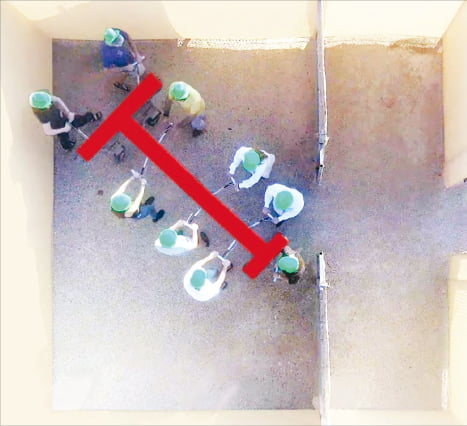

연구팀은 인간과 개미가 각각 개인과 집단 중 어떤 조건일 때 문제를 더 빨리 해결하는지 비교했다. 실험에 사용된 개미는 열대긴수염개미(Paratrechina longicornis)로, 무거운 물체를 대규모 집단이 협력해서 운반하는 개미종으로 알려져 있다. 연구팀은 개미와 사람의 집단 규모를 세 종류로 나눠 실험을 시행했다. 사람은 1명, 6~9명, 16~26명 규모로, 개미는 1마리, 평균 7마리, 평균 80마리 규모로 진행했다. 규모마다 T자 물체와 실험 장소의 크기를 달리해 문제의 난이도를 똑같이 유지했다.

이번 실험에서는 개미와 인간의 행동을 똑같은 조건에서 비교하기 위해 몇 가지 장치가 추가됐다. 우선 개미가 T자 물체를 매력적인 먹이로 느끼도록 실험 전날 밤 고양이 사료에 절여뒀다. 그리고 연구팀은 개미가 이 실험 환경에서는 페로몬을 이용한 소통을 못 한다는 점도 고려했다. 개미는 페로몬을 통해 동료 개미에게 먹이의 위치나 위험 정보 등을 전하는데, 이번 실험에서는 환경상 페로몬을 활용할 수 없었다. 이 점을 반영해 인간 그룹에서도 마스크와 선글라스로 입과 눈을 가려 의사소통을 제한했다. 두 그룹은 오직 하중을 통해 전달되는 신호에만 의존해 T자 물체를 옮겼다.

특히 인간 그룹은 단기적으로 판단할 때는 매력적인 해결책이지만, 장기적으로는 결코 이롭지 않은 ‘탐욕스러운’ 해결책을 선택하는 경향이 두드러졌다. 한편 개미는 집단 상태일 때 매우 효율적으로 협력했다. 각 개미는 벽을 따라 움직이는 단순한 행동을 보였지만, 이 행동들이 모여 ‘집단기억’을 형성했다. 개미들은 집단 기억을 토대로 특정 동작을 반복하는 실수를 줄이고 점차 최적의 이동 경로를 찾아갔다.

오페르 파이너만 교수는 “이번 실험 결과는 개인보다 집단으로 행동하는 개미가 더 똑똑하며, 전체가 부분의 합보다 크다는 것을 보여줬다”며, “개미 집단은 협력이 경쟁보다 훨씬 더 중요한 긴밀한 사회이기 때문에 때때로 초유기체, 즉 각 개미가 ‘세포’로 구성된 하나의 몸과 같다”고 말했다.

한편 마스크와 선글라스를 벗고 의사소통을 가능하게 한 인간 그룹은 개인보다 더 나은 성과를 보였는데, 이에 대해 파이너만 교수는 “단순한 사고 체계를 지닌 개미는 규모가 페로몬 소통 없이도 협력을 잘했지만, 복잡한 사고 체계를 가진 인간은 협력하려면 더 많은 의사소통이 필요한 것으로 보인다”고 말했다.

이번 실험을 통해 밝혀진 개미의 단순한 행동 원칙과 집단 기억을 활용한 협력 방식은 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 로봇공학 분야에서 단순한 움직임만 할 수 있는 로봇을 집단 규모로 동원해 복잡한 문제를 해결하는 데 영감을 줄 수 있다.

√ 기억해주세요

![[과학과 놀자] 가속에서 감속으로? 암흑에너지 상식 뒤집히나](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588175.3.jpg)

![[과학과 놀자] "나의 빨강이 곧 너의 빨강"…뇌 속의 '색깔 코드'](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514015.3.jpg)

![[과학과 놀자] "임산부에게 위험" vs "근거 없다" 팽팽](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447817.3.jpg)