이영훈 교수의 한국경제史 3000년 (13) 정전제의 시행(상)

삼국사기에 나오는 정전제

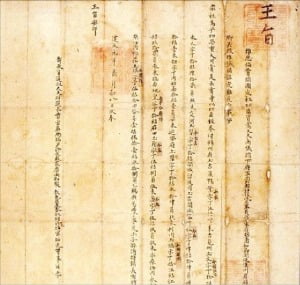

인구와 토지에 대한 집권적 지배체제도 강화됐다. 722년 신라는 백성에게 정전(丁田)을 지급하는 토지제도를 시행했다. 이에 대해 삼국사기는 “처음으로 백성에게 정전을 지급했다”고 간략히 전할 뿐, 정전이 무엇인지, 어떻게 지급했는지 등에 관해선 아무런 이야기를 하고 있지 않다. 이하 당시 시행된 토지제도를 정전제(丁田制)라고 부른다.

고려 태조도 ‘정’과 ‘정호’ 사용

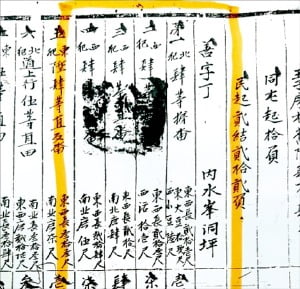

뒤이은 고려시대에도 정호의 실체는 마찬가지였다. 그 점에서 8~9세기 통일신라와 10~14세기 고려는 동질의 역사 시대다. 필자는 정호가 사회 구성의 기초를 이룬 8~14세기를 한국 문명사의 제2 시대로 구분한다. 정호는 15세기에 들어 해체되지만 그 유제(遺制)는 이후에도 한참을 뻗쳤다. 1722년 조선왕조가 만든 양안(量案), 곧 토지대장을 보면 5결(1결은 약 2㏊) 단위로 토지를 구획한 다음 ‘OO정(丁)’이라고 이름을 붙였다. 그 역사적 기원은 722년의 정전제였다. 꼭 1000년의 세월이었다. 역사의 흐름은 그렇게 길고 느렸다.

8가와 8결의 세대복합체

전하는 기록에서 정호의 실체가 명확해진 것은 1107년 윤관 장군의 여진 정벌에 관한 고려사 기사에서다. 윤관은 그 지역에 6성을 쌓고 남쪽 지방의 백성을 옮겼다. 백성의 수에 관해 고려사는 두 종류의 통계를 전하고 있다. 하나는 6466정호이고 다른 하나는 5만2000호다. 어느 두 사람이 상이한 기준으로 백성의 수를 헤아린 결과다. 호는 소규모 세대로서 가(家)를 말한다. 성질상 정확히 헤아릴 수 없어 5만2000이라는 어림수로 보고됐다. 반면 정호는 한 자리까지 정확히 헤아려진 공식 보고의 통계다. 이로부터 고려의 정호는 평균 8가로 이뤄진 세대복합체였다고 이야기할 수 있다.

긴 역사를 가진 정전제

정호가 어느 정도의 토지를 보유했는지에 관해서는 다음과 같은 정보가 있다. 1279년 원(元) 복속기의 일이다. 고려와 원의 교통로에 이리간이란 마을을 조성하고 남쪽 지방의 부유한 농민 200정호를 그곳으로 옮겼다. 당시 정호마다 농우 두 마리와 암소 세 마리, 8결의 토지를 지급했다. 다른 기록들도 정호의 토지를 평균 8결이라고 전하고 있다. 1399년 조선왕조 창건에 공이 큰 조온이란 공신에게 토지를 지급하는 문서가 작성됐다. 그에 의하면 경기도 15개 군현에 분포한 도합 2450개 들판의 규모는 평균 17결과 8결의 쌍봉으로 분포했다(여기서 1결은 약 1㏊). 다시 말해 고려의 정호는 8결의 들판을 공동 점유한 8개 세대의 복합체였다. 17결의 들판은 두 개의 정호로 나뉨이 보통이었다. 7세기 말 신라촌장적에 나타난 공연이란 세대복합체에는 9등급이 있었다. 그것이 8가와 8결의 규모로 표준화하는 농민 존재 형태에서의 발전에 힘입어 722년의 정전제가 시행됐던 것이 아닌가 여겨진다. (하편에서 계속)

삼국사기는 “처음으로 백성에게 정전을 지급했다”고 간략히 전할 뿐, 정전이 무엇인지, 어떻게 지급했는지 등에 관해선 아무런 이야기를 하고 있지 않다. 이하 당시 시행된 토지제도를 정전제(丁田制)라고 부른다.

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 천국에서 벼랑 끝으로…기후가 바꾼 역사](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588051.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 필요는 실용성의 어머니](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514043.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 소·말보다 못했던 노비의 '몸값'](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42447785.3.jpg)