대원고 최경석 쌤의 '술술 읽히는 한국사' (29)

(27) 이순신, 일본군의 기세를 꺾다

(28) 광해군의 두 얼굴

(30) 붕당 정치, 예송 논쟁으로 이어지다

(31) 100년 만에 완결된 수취 제도, 대동법

(32) 18세기, 조선의 美 달항아리

(27) 이순신, 일본군의 기세를 꺾다

(28) 광해군의 두 얼굴

(30) 붕당 정치, 예송 논쟁으로 이어지다

(31) 100년 만에 완결된 수취 제도, 대동법

(32) 18세기, 조선의 美 달항아리

두 번의 전란, 그리고 인조의 선택

한 국가의 최고 통치자를 평가할 수 있는 요소로 크게 세 가지를 들고 싶습니다. 통치 철학과 권력 의지, 그리고 민생 안정 등인데요. 광해군을 축출하고 반정을 단행한 인조와 서인세력은 앞의 두 가지는 명확했습니다. 지난호에도 언급했듯 인목대비를 폐하고, 영창대군을 죽였으며 ‘친명배금’을 저버린 광해군의 정치 행위는 성리학적 가치에 반하는 것이었습니다. 따라서 반대로 인조와 서인은 정치적 정당성과 그에 기반한 권력 의지를 실천할 수 있었습니다. 문제는 마지막이었지요. 과연 인조가 광해군보다 더 개혁적 정책을 실시하고 민생을 안정시켰는가 하는 부분에서 평가가 갈릴 수 있습니다. 특히 그 평가의 핵심에 바로 병자호란이 있습니다. 인조는 다수의 농민이 임진왜란 이후 궁핍해지고 농경지는 황폐화된 것을 감안해 풍년이건 흉년이건 상관없이 토지세를 1결당 4~6두로 고정해 징수하는 영정법을 실시했습니다.

그렇다면 왜 이런 일이 발생할 수밖에 없었을까요? 이미 조선 전기에 기병 중심의 여진족과 싸운 경험을 가지고 있으며, 임진왜란을 통해 명의 대포와 왜의 조총 기술을 수용했는데 그것을 왜 제대로 활용도 못했을까요? 먼저 외교적으로 인조와 서인 세력은 친명배금 정책을 일관되게 유지하면서 만주족(여진족)의 후금(훗날의 청 왕조)을 자극하게 됩니다. 또한 후금은 중국을 차지하기 전에 먼저 자신의 배후에 있는 조선이 계속 걸렸기 때문에 확실하게 조선을 장악하는 방법을 선택한 것입니다.

청(후금)의 기병에 속수무책으로 당한 조선

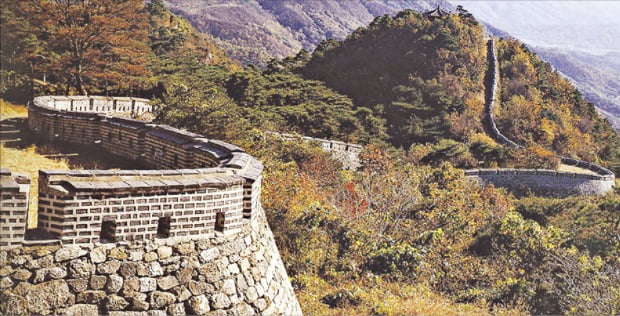

만주족은 기본적으로 기병 중심입니다. 그 군사의 수는 사실 명나라 군대에 비하면 매우 적었습니다. 단, 최대한 속도전을 활용해 상대를 제압하는 기병술이 매우 일사불란하게 준비돼 있었지요. 홍·황·백·남의 네 가지 깃발과 여기에 더해 테두리를 덧댄 네 가지 깃발을 추가, 그 아래 각각 기병을 편제하는 이른바 ‘팔기병’을 통해 속전속결 방식을 채택했습니다. 물밀듯이 밀려오는 이들을 상대하는 방법은 방어하기 유리한 높은 산성에서 만주족의 움직임이 둔화된 틈을 타 대포와 활로 격퇴하는 것이지요. 그러나 만주족은 이미 우리의 지형과 산성의 위치를 파악하고 수도 한성(한양)으로 직행하는 방식을 선택합니다.

1627년 후금은 3만의 병력으로 조선을 침공합니다. 광해군을 위해 보복한다는 명분으로 일으킨 전쟁으로 역사에서는 정묘호란이라고 부릅니다. 의주를 점령하고 황해도 일부까지 빠르게 내려왔습니다. 인조는 다급히 강화로 피신했고 각지에서 의병이 일어납니다. 특히 정봉수는 용골산성에서 만주족을 물리치고 포로로 잡힌 이들을 구출해냈으며, 이립은 평안도 용천에서 의병 활동을 펼쳐 큰 공을 세우기도 했습니다. 결국 후금이 명과의 싸움에 집중하기 위해 조선과 형제 관계를 맺는 화의를 통해 물러가게 됩니다.

삼배구고두례, 삼전도의 굴욕

![[한국사 공부] 1636년 겨울, 남한산성에서 무슨 일이 있었을까](https://img.hankyung.com/photo/201509/AA.9552022.1.jpg)

먼저 화친을 한 뒤 국력을 길러 청에 복수하자는 최명길의 주장이 우세해져 인조는 1637년 1월 청 태종와 화친을 맺는 의식을 받아들이게 됩니다. 그러나 그 방식과 내용은 매우 굴욕적이었습니다. 45여일 만에 남한산성에서 나온 인조는 오늘날 송파구에 위치한 나루터 삼전도에서 무릎을 꿇고 청 태종에게 세 번 큰 절을 하고 아홉 번 머리를 조아리는 이른바 ‘삼배구고두례’를 해야만 했지요. 이로써 조선과 청은 조공·책봉 관계를 맺게 됐습니다.

그리고 소현세자를 비롯한 신하와 백성들이 청에 끌려갔으며 많은 이들이 고통 속에 신음하게 됐습니다. 그리고 2년 뒤인 1639년 청의 강압으로 마지못해 조선은 인조가 무릎을 꿇었던 그곳에 청 태종의 공덕을 새긴 비를 세우게 됩니다. 그것이 바로 지금까지도 남아 있는 삼전도비입니다.

■ 최경석 선생님

최경석 선생님은 현재 EBS에서 한국사, 동아시아사 강의를 하고 있다. EBS 진학담당위원도 맡고 있다. 현재 대원고 역사교사로 재직 중이다. ‘청소년을 위한 역사란 무엇인가’ ‘생각이 크는 인문학 6-역사’ 등 다수의 저서가 있다.

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 향락에 빠졌던 명나라 상류층](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42661230.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 천국에서 벼랑 끝으로…기후가 바꾼 역사](https://img.hankyung.com/photo/202512/AA.42588051.3.jpg)

![[김동욱의 세계를 바꾼 순간들] 필요는 실용성의 어머니](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42514043.3.jpg)