수명뿐 아니라 건강도 좋아졌다. 요즘 60대는 자신을 정신적으로나 신체적으로나 늙었다고 인식하지 않는다. 경제력도 과거 노인과 다르다. 복지부가 지난해 10월에 발표한 노인실태조사에 따르면 새로 노인 연령에 진입한 65~69세 가구의 연간 총소득은 4787만원으로 전체 65세 이상 평균 3469만원보다 38%이나 높았다. 부동산(3억3600만원)과 금융 자산(5500만원) 등 보유 자산도 4억원이 넘어 다른 연령대에 비해 상당히 많았다. 요즘 60대는 대개 홀로서기를 충분히 할 수 있는 세대다.

65세를 기준으로 시행되는 노인 대상 복지정책은 입법 당시 ‘극소수’의 노인인구를 전제로 만들어진 탓에 현실적으로 국가 재정에 큰 부담으로 작동하고 있다. 올해의 소득 하위 70% 노인에게 지급할 기초연금 예산만 26조2000억원에 달한다. 국민이 부담해야 하는 적자성 국가채무가 2027년 1000조원을 넘어설 전망인 가운데 신체적·경제적으로 여력이 있는 노인까지 복지 혜택을 줄 이유는 없다.

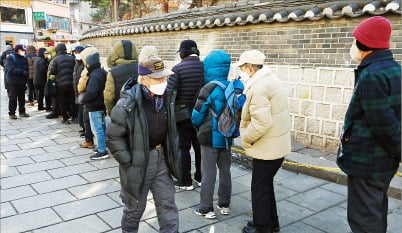

단기간 내 크게 개선되기 어려운 초저출생 현상도 고려해야 한다. 지난해 한국의 합계출산율은 0.74명이다. 낮은 출생률이 이어지면 자연히 경제를 떠받치는 생산가능인구(16~64세)도 크게 줄 수밖에 없다. 지금은 생산가능인구 4명이 노인 1명을 부양하고 있지만, 이대로 가면 50년 뒤에는 1명이 1명을 부양하게 된다는 전망까지 나온다. 노인의 기준을 올리는 게 시급하다. 그래야만 사회를 지속할 수 있다. [반대] 손길 필요한 '사각지대 노인' 여전 지원 끊기면 노인 빈곤율 급증할 것그동안 노인 기준 연령과 관련해 수많은 사회적 논의가 있었지만 결국에는 바뀌지 못했다. 그 배경에는 현실적으로 정부 복지의 손길이 필요한 사각지대의 노인이 적지 않은 점을 고려해야 한다.

한국 고령층이 직면한 가장 큰 문제는 빈곤이다. 한국의 노인빈곤율은 2021년 37.6%에서 2022년 38.1%, 2023년 38.2%로 치솟았다. 소득 하위 70% 노인에게 지급하는 기초연금 예산은 월 34만원씩 나눠주는 방식인 탓에 정작 도움이 절실한 취약 노인들에겐 큰 보탬이 안 된다는 지적이다. 과거에도 주요 노인 단체들은 “노인 기준 연령 상향이 노인 빈곤을 심화할 것”이라고 반발했다.

경제협력개발기구(OECD) 소속 다른 나라에 비해 일하는 노인이 많은 것도 살기 위해 노동시장으로 내몰리는 노인이 적지 않은 탓이 크다. 일자리 통계를 보면 일하는 노인은 크게 줄지 않고 있다. 때로는 상당히 늘어나는 모습도 보인다. 이런 현상은 경제적 애로가 주된 이유라는 분석이 많다. 노인 자살 대부분은 경제적 고충과 무관하지 않은 경우가 많다는 분석도 있다.

노인 내에서도 경제적 격차가 크고 양극화 현상이 심화하고 있다는 것도 심각한 문제다. 가족의 직접 지원을 받을 수 있거나 경제적으로 여유 있는 노인도 적지 않지만, 여전히 많은 노인은 별다른 수입이 없다. 이런 상황에서 노인의 기준을 올리면 노인에서 제외되는 고령자는 홀로 빈손으로 내버려지게 된다. 기초연금과 장기요양보험의 수급 대상에서 제외되고, 지하철 등의 요금도 모두 부담해야 한다. 자칫 노인 빈곤율이나 자살률이 올라가는 도화선이 될 수도 있다.

당장 노인 일자리 사업만 없어져도 타격을 받는 가난한 노인이 도시지역에는 상당히 많다. 지원 대상에서 배제된 취약한 노인은 눈앞에 보이지 않는다고 사라지는 것이 아니다. 어떻게든 사회 부담으로 되돌아오게 된다. √ 생각하기 - 노인 기준 사회 인식 바뀌어…세대 간 지혜 모아야

![[시사이슈 찬반토론] '노인 연령' 기준, 이번엔 높여야 하나](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39510258.1.jpg)

복지부가 지난해 실시한 노인실태조사에서 65세 이상이 자신을 노인이라고 생각하는 나이는 71.6세였다. 바뀐 사회 인식을 고려해 세대 간의 지혜를 모아 공존의 길을 찾는 게 절실한 시점이다.

김동욱 논설위원 kimdw@hankyung.com

![[시사이슈 찬반토론] 카페 "중국인 손님 안 받겠다"…입장 존중해야 하나](https://img.hankyung.com/photo/202511/AA.42308899.3.jpg)

![[시사이슈 찬반토론] 주간 아파트값 통계조사, 폐지해야 하나](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.42230703.3.jpg)

![[시사이슈 찬반토론] '범죄 국가 낙인' 캄보디아, 원조까지 중단해야 하나](https://img.hankyung.com/photo/202510/AA.42148473.3.jpg)