영화로 읽는 경제학

시네마노믹스 (59) 어느 가족 (下)

빈곤 해결 최선책은 돈 풀기 아닌 자립환경 조성

시네마노믹스 (59) 어느 가족 (下)

빈곤 해결 최선책은 돈 풀기 아닌 자립환경 조성

![연금받던 할머니의 죽음 감추려 암매장한 가족들 [시네마노믹스]](https://img.hankyung.com/photo/202107/AA.26984510.1.jpg)

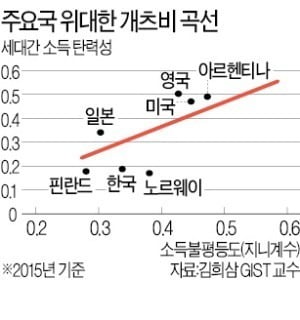

이 그림에서 일본을 보면 지니계수는 다른 국가에 비해 낮은 편이다. 그러나 소득의 세대탄력성은 전체 곡선보다 높은 위치에 있다. 즉 빈부차는 비교적 작지만 계층 이동은 그에 비해 쉽지 않다는 것이다. 아랫세대가 부모 세대의 소득 수준에서 벗어나기가 어렵고, 빈곤이 대물림될 가능성이 비교적 높다는 것으로 볼 수 있다. 경제적 문제에 대해 공공의 역할보다 개인의 책임을 더 중시하는 문화 탓이라는 분석도 있다.

가난한 가족에겐 불행도 대물림됐을까. 모든 죄를 덮어쓰고 수감된 노부요는 면회를 온 쇼타에게 친부모를 찾을 만한 실마리를 건넨다. 유리는 학대받던 집으로 돌려 보내진다. 쇼타는 오사무를 뒤로 하고 고아원으로 돌아가는 버스에서 나지막이 ‘아빠’라고 속삭인다. 유리는 오사무 가족에게 배운 노래를 흥얼거리며 이들을 기다린다. 감독은 자식마저 ‘훔쳐’ 만든 가족의 절절한 이야기를 통해 ‘진짜 가족’의 의미를 묻는다. 개발도상국에서 입증된 ‘넛지’ 효과

학계에서는 이보다는 간접적인 지원이 더 효과적이라는 분석도 많다. 교육·의료 등 전반적인 시스템을 구축하거나 특정한 행동을 유도하는 방식으로 자립할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다는 것이다. 물고기를 던져주기보다는 물고기 잡는 법을 가르쳐주는 게 현실적이라는 논리와 같다.

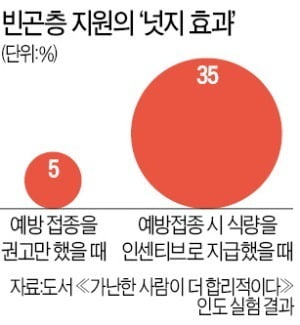

2019년 노벨경제학상 공동수상자인 아브히지트 바네르지·에스테르 뒤플로 미국 매사추세츠공대(MIT) 교수 부부는 저서 ≪가난한 사람이 더 합리적이다≫에서 “선심성 정책만으로는 진정한 의미의 빈곤층 복지를 실현하지 못한다”고 지적했다. 간접적인 ‘넛지 효과’를 활용한 지원이 훨씬 효과가 좋았다는 게 이들의 설명이다. 넛지(nudge)는 ‘옆구리를 슬쩍 찌른다’는 뜻으로, 강요 없이 부드러운 개입을 통해 상대의 변화를 유도하는 것을 말한다. 가난 문제 해결의 실마리를 찾기 위해서도 적절한 인센티브를 줘 스스로 일하도록 하는 동기부여가 필요하다는 게 이들의 주장이다.

두 교수는 빈곤율이 높은 개발도상국에 직접 거주하며 이 이론을 증명했다. 예를 들어 인도에서는 빈곤층의 건강 문제 해결을 위해 예방 접종률을 높이기 위한 실험을 진행했다. 예방 접종을 무조건 독려·강제하는 대신 접종하러 올 때마다 주식인 렌틸콩을 상품으로 나눠줬다. 그 결과 접종률이 5%에서 37%까지 일곱 배가량 오르는 등 큰 효과를 보인 것으로 나타났다<그림2>. 이들 부부는 “빈곤층이 왜 저축을 하지 않느냐는 비판적 목소리도 있지만 상당수는 은행에 계좌 개설 자체를 할 수 없는 상태”라며 “저소득층이 이용할 수 있는 은행을 설립하는 등 전반적인 시스템 지원이 필요하다”고 주장했다.

정소람 한국경제신문 기자 NIE 포인트① 한국의 소득불평등도(지니계수), 계층이동 가능성(소득탄력성) 등이 미국, 영국보다 좋은 이유는 왜일까.

② 빈곤문제 해결을 위해 직접적인 개입과 ‘넛지(부드러운 개입)’ 가운데 어느 쪽이 더 효율적일까.

③ 비혼과 1인 가구가 늘어나는 상황에서 가족의 의미는 어떻게 달라져야 할까.

![[시네마노믹스] 유한계급의 과시성 예술후원이 타인의 꿈 이뤄줘](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.30000743.3.jpg)

![[시네마노믹스] 단지 여자란 이유로 시대가 가로막은 예술가의 꿈…낭패를 낭만으로 바꾼건 깨어있는 누군가의 후원](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29907543.3.jpg)

![[시네마노믹스] VR슈트 등 첨단기술이 빠르게 발전할수록…현실과 가상 공간의 경계 더 흐릿해질 것](https://img.hankyung.com/photo/202205/AA.29830491.3.jpg)